中文马克思主义文库 -> 参考图书·左翼文化 -> 伊文思与纪录电影(1999)

电影与进步[1]

(1963)

王温懿 译 胥弋 校

电影是技术进步的产物,同时它又成为技术进步最活跃的一部分。反过来,电影变成了促进技术进步的力量,但有时它也会减缓其发展的速度,电影与进步之间的关系密不可分。当然,早期科学和技术的进步是非常重要的,至今仍然如此。新的纪录片摄影技术正在飞速发展,为原胶片提供的乳化剂显影越快越好,投影技术也出现了新的大尺寸,捷克影人发明了魔灯放映机,一种多样的放映银幕,同时苏联也开发了全景电影技术,即便如此,我们能做的还有许多。

我们不该放松对技术进步的要求,我希望那些用于制造人造卫星设备的科学发明和惊人的发现,可以对摄影技术和胶片设备结构的开发有所帮助。

如今,没有更好的著作问世,那是因为打印机代替了钢笔。然而,这种现代技术的代替对我们电影人而言,意义却完全不同。摄影机是我们导演直接复制现实的工具,我们纪录片工作者每天都以摄影机面对现实,因此我们想拥有更好地了解人类的工具,总之,我们都希望可以共享技术进步的成果。

我们来看看电影人与社会进步的关系,这种关系存在的基础是电影艺术家置身于其中的现实。请允许我反思一下艺术家与现实的概念。现实从来不是静止的,它充满了活力,永远在变化。我们生活在其中,是它的一部分。作为电影人,我们对待现实的态度是拍摄影片的基础。我想我们中的大部分人都认为,现实是我们艺术创作的真实源泉。当然,艺术不仅是对现实的复制,而是对现实的再创造,是对现实的丰富。用我们的才智、丰富的想象力和卓越的技术手段点燃艺术之火。如果我们正视自己的艺术家身份,并希望为人类进步做出贡献,我们必须忠诚地评估现实,这样才能充分理解我们对置身于其中的社会及现实的看法,这就是艺术家对于他所关注的人的责任意识,这是他的思想和我们的哲学的切入点。对艺术家而言,所有的事情都是既复杂而又简单,可以总结为:我想说什么,以何种方式说,对谁说,为了什么说。一个人会变成性格内向的艺术家吗?我们能成为纪录电影人吗?我会采用剧情片的形式吗?我们愿意同观众分享我们的感情和经历吗?个人的性情也会介入这些选择,我们能成为一名激进的、善于思考的艺术家吗?

我记得一个艺术家的选择,我所了解的一位画家曾说过这样一句话:“我想有一个以健康的颜色调制的现实的调色板。”他就是荷兰画家文森特·梵高。作为纪录电影工作者,我们与现实的关系非常密切,同时,纪录电影又与社会的进步联姻。你也可以说,我们的专业就是直接处理日常生活中所发生的事情,我们必须接近那些我们要拍摄的人们,与他们一起生活,获得他们的信任。我们的工作就是要深入到他们的活动和斗争中,并反映他们的愿望。艺术家必须与历史同呼吸。我们的纪录电影工作要不断努力进步。怎样才能做到这一点呢?纪录电影工作者必须寻找新的拍摄电影的方法,永远不能安于现状。我们要以无畏、勇气和想象去创作每一部全新的影片。

在我与古巴、智利、马里年轻的电影人合作时,我经常敦促他们要勇于挑战现实,这种挑战不仅要在电影观念上,而且要在拍摄手法上。我鼓励他们让摄影机参与到行动当中,以摆脱过度的被动使用摄影机工作,这种挑战现实的方法是为了推动纪录片创作达到一个更高的水平。

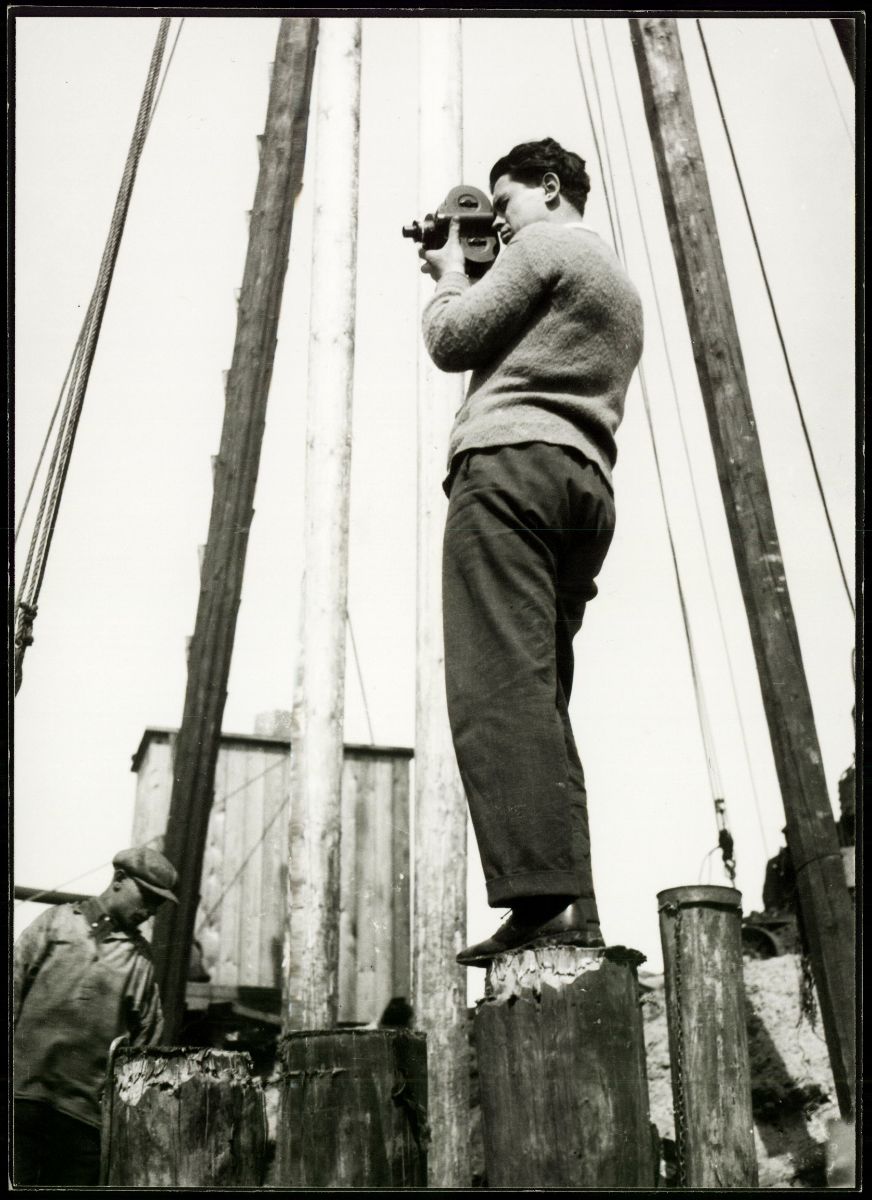

1929年,伊文思在影片《打桩》拍摄期间

例如,在古巴的曼萨尼亚一个港口拍摄渔民时,我们必须拍摄渔夫们所住的破旧的小屋,那里的孩子们在非常肮脏的污泥中玩耍,我们就不能用中立或仅仅是忧伤的摄影机之眼来拍摄影片,而是要让我们的摄影机充满愤怒和谴责,因为泥泞的不仅仅是我们所居住的潮湿的土地,而对那些赤脚的孩子而言,这意味着肮脏,恐惧和不健康。通过摄影机之眼,观众会认识到居住在这里的一代代人,生活在这样一个四面透风、肮脏不堪的小木屋里,是多么可怕和令人悲伤啊。

在法国、美国和加拿大,电影人探索了一种新的纪录片创作方法,这种新的创作方法被称为“真实电影”,更准确地应该称为“直接电影”。新的巧妙的照明技术和无噪音的16毫米摄影机,以及无线麦克风和同步录音机的使用为这种新的创作方法提供了技术保证。在法国,让·鲁什和马里奥·瑞斯波利(Mario Ruspolli)成功地探索了这种新的纪录片创作方法,在他们的基础之上,克里斯·马克又不断发展他们的技术,开发出新的艺术价值,进一步发展和探索了“真实电影”这种新的创作方法的更高的艺术价值。他是法国最杰出的纪录电影工作者,曾导演了一部有关巴黎市民和巴黎这座城市的纪录片《美丽的五月》(Le joli mai)。

“真实电影”不应该与意大利战后的新现实主义这种伟大的电影运动做比较,但它为纪录电影的创作提供了新的可能性。这些新生的电影运动和艺术努力都应该被接受和鼓励,他们必须走出老路,去探索新的领域。然而,阻碍艺术电影进步的一个很大的障碍是,那些按照陈旧的条件制作的影片,看起来符合各种要求或只是形式上模仿,却被认为是新的创作。很有可能,某一天我们的电影创作将会落后于观众的愿想和需求。也有可能,艺术家有时不能与时代的品味一致。然而,进步却将会减少这些情况的发生。

艺术进步的一个巨大障碍是对真相的审查。最近拍摄的很多有关古巴、阿尔及利亚的民族独立以及贸易运动斗争的影片都被禁止了,因此,这些影片都无缘与大量的观众见面。我现在要说的一点是,在古巴、阿尔及利亚、印度尼西亚、马里、加纳、坦噶尼喀以及其他国家,进步不是停留在一个模糊的想法上,而是非常具体的,而且直接与纪录电影的创作紧密相连。

我本人与古巴和马里的纪录电影制作诞生密切相关。古巴电影及艺术发展委员会(ICAIC)的电影制作就是一个很好的例子,它很好地说明了电影与进步是如何联系在一起的。在古巴革命之前,他们从未有过电影行业,现在我们却欣喜地看到,那些年轻的古巴导演们用他们的双手娴熟地制作着电影,4年间,他们制作了8部剧情片、约70部纪录片,以及大量的教育片和卡通片以支持他们年轻国家的健康发展。

我们现在必须回到艺术家与现实的关系问题上,艺术家不仅要在他拍摄纪录电影的时候处理现实,而且在他的影片为观众放映的过程中同样要处理与现实的关系。当观众观看影片时,这种观看行为变成了一种真实的观众体验。作为艺术的电影,它会有效地进入到人们真实的日常生活中去。

导演格拉西莫夫(Gerassimov)和批评家尤里涅夫(Yureniev)在第三届国际电影节上,讨论电影制作者与人们的“亲密关系”,这种关系不仅存在于拍摄时的电影观念及将观念现实化的过程中,而且存在于电影作为艺术品活在人们心中的时期。这种“亲密关系”应该是在电影制作者与观众的对话中逐渐培养起来的。放映的影片应该向观众提出问题,并引导他们与电影的创作者或电影中的人物对话。还应该把观众放在对影片的角色和行为的积极的关系中。电影制作者应该有时同意,其他时间反对公众的观点以促进观众的理解。观众在安静而幽暗的放映厅里,会对影片提出一些情感上和知识上的问题。

这是观众和电影制作者之间持续不断的对话,这种与上百万的观众在上千个电影院之间每天所产生的对话将会影响社会的进步,乃至全人类的进步。因此,电影人与观众之间诚实的、充满活力的对话是很有价值的,激励的谈话会培养观众进入一个未知的情感、知识、经验与意识的新高度,这是存在作为一个电影艺术家如何对待艺术在道德与美学价值上的判断问题,我们应该尊重观众。

这种对话形成了一种潜在的情感场,在观众和银幕之间充满了电流、逆电流、短路和张力。我们可以用于一种夸夸其谈、了无生趣、全面解释和无所不知的解说,去破坏这种有活力的状态,使观众安静得昏昏欲睡。这样的解说,现在是很多纪录电影的通病,而这样的电影文本不能引导与观众进行恰当的对话。

如果我们懒得去探索电影的新形式,我们就会开始欺骗观众。毕竟,电影创作者邀请观众进入一场开放的对话,你要求他们来观看你的影片,而且是自己掏腰包来观看!为了取得进步,我们的电影应该不仅在剪辑室里好看,而且应该为观众在大银幕上深入表达生活。因此,我们应该让摄影机和放映机对准焦点——保持敏锐和清晰。我们必须聚焦于时代,聚焦于当下,以便揭示未来。法国诗人保罗·艾吕雅写道:

“以个人之视角去观全人类之视界”。

[1] 1963年7月12日,伊文思在莫斯科第三届国际电影节上所做的演讲。

上一篇 回目录 下一篇