中文马克思主义文库 -> 参考图书·左翼文化 -> 劳工的力量:1870年以来的工人运动与全球化

第四章 劳工运动和世界政治

本书第二章和第三章所关注的,是劳工和全球经济的动态发展机制,特别是生产组织和地点的变革、工人的谈判力量以及劳工抗争的世界-历史模式三者之间的相互关系。在本章中,我们将转换视角,重点关注全球政治和劳工运动之间的相互关系。正如我们在本书第一章中所讨论的那样,全球经济的发展过程本身就是深深嵌入到全球政治的动态发展机制之中的,这种全球政治动态发展机制的范围包括从国家的形成、公民义务到国家间的冲突以及世界战争。

在本书第一章中我们也指出,从波兰尼的理论视角来看,21世纪的发展轨迹就像是一种钟摆式运动,在钟摆的一侧,是劳动力的商品化和各种旧的社会契约的解体;在钟摆的另一侧,则是劳动力的去商品化和各种新的社会契约的建立。第一轮钟摆运动发生在19世纪后期和20世纪早期,运动的方向是迈向“劳动力的商品化”以及不断发展的劳工运动对这种倾向的最初的反向运动,这构成了本章第二节所关注的内容。而本章第五节则将关注钟摆的回摆过程——在这一过程中,约束劳方、资方和政府的各种新的国家和国际社会契约得以建立,在二战后的几十年间中,这些社会契约在一定程度上保护劳工免遭未受管制的全球市场变幻莫测的影响。

这一轮的钟摆过程也是对40年的世界大战、经济衰退、爆发性的劳工抗争以及世界范围内的革命动荡的一个反应。而这一中间阶段的特点就是不断扩大和深化的战争和劳工抗争的恶性循环,本章第三节和第四节重点关注了这一轮钟摆摆动的过程。

二战以后钟摆向劳动力的去商品化方向的回荡运动,其持续时间是短暂的。该时期建立起来的各种社会契约,由于成为不断限制资本追求利润率的一种束缚而无法长期维持下去。这种对资本追求利润率的束缚被20世纪晚期的全球化浪潮所瓦解——这构成了本章第六节和最后一节的主题。其他学者关于二战后各种社会契约所产生的矛盾的分析,比如有关“自由社团主义”的局限性(Panitch, 1977, 1981; Apple, 1980),和“霸权工厂体制”的讨论(Burawoy, 1983 :602-603 ; Burawoy, 1985 ),成为本章第五节分析讨论的基础。

在我们描述第一轮钟摆运动之前,第一节将利用来源于世界劳工小组数据库的资料,首先展示一幅20世纪世界范围内的劳工抗争的实证图景。一方面,该图景指出,世界大战在形成20世纪世界劳工抗争的整体发展轨迹方面具有中心地位。另一方面,它也揭示出20世纪可以被划分成两个时期,与我们所说的波兰尼式的钟摆运动相对应,同时,与之联系的,也与世界霸权的阶段相对应。

第一节 世界大战和劳工抗争

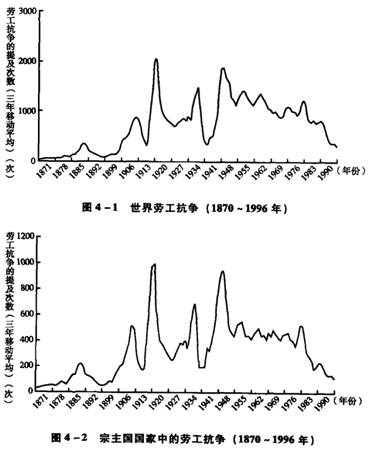

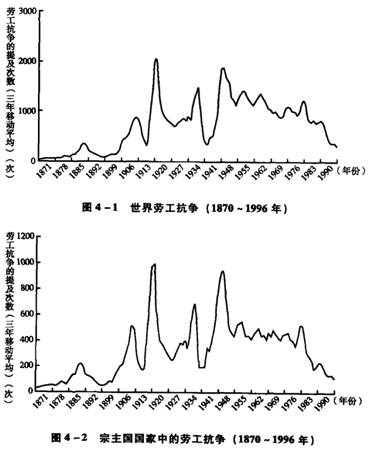

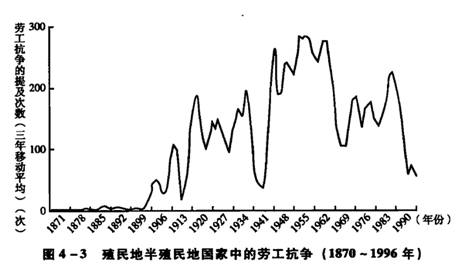

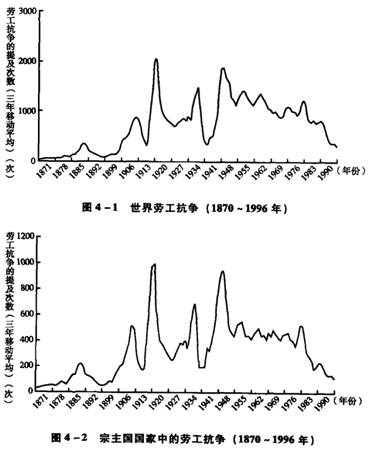

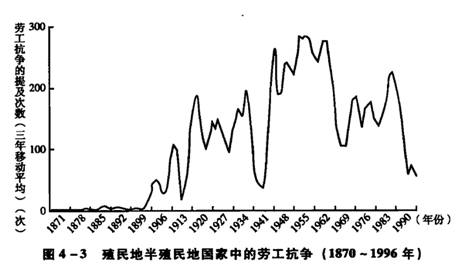

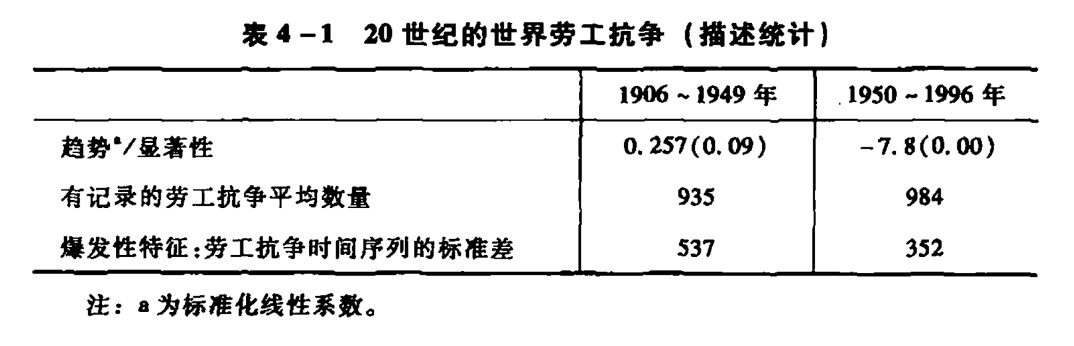

从世界劳工小组数据库来看,在20世纪世界范围的劳工抗争的总体图景中,一个最直接的、引人注目的特点,就是在世界劳工抗争和两次世界大战之间存在着相互关联。图4-1所显示的,是世界劳工小组数据库所记录的从1871年至1990年的世界范围的劳工抗争数量的时间序列。图4-2和4-3所描绘的是同样的时间序列,只是将宗主国和殖民地/半殖民地国家分别加总。这三张图所展示的时间序列趋势,都以三年的动态平均值为依据(关于这三张图中所包含的国家清单,参见附录三)。

这三张图都表明:两次世界大战对劳工抗争的时间模式产生了深刻的影响。整个世界劳工抗争中的两个最高峰期,正是两次世界大战之后的那些年份。可以看出,在时间序列中,1919~1920年是劳工抗争的高峰年份,其有记录的劳工抗争总数分别是2720件和2293件。接下来的劳工抗争高峰年份是1946年和1947年,其有记录的劳工抗争总数分别是1857件和2122件。

在时间序列中,战争早期年份里的劳工抗争都处在低潮点。[1]这些低潮点可以划分为三类:从1898年到1904年;战争年代(1915年记录的劳工抗争数量只有196件,1949年和1942年则各为248件和279件)[2];最后,是20世纪90年代中期[3](1995年和1996年记录的劳工抗争数量分别是301件和302件)。

最后,从时间序列来看,世界大战爆发之前的年份,正好是劳工抗争迅速发展并导致区域性劳工抗争高潮的年份。因此,在第一次世界大战爆发之前的10年时间里,有记录的劳工抗争的总数从1905年的325起增加到1909年的604件,到1913年达到875件。同样,在第二次世界大战爆发之前的10年,有记录的劳工抗争总数也在增加(从1930年的859件增加到1934年的1101件,到1938年达到1186件)——尽管这种增加的程度不如一战之前那么迅猛,但正如我们将在第三节中所要讨论的,其中的原因却并不那么简单。

这一世界大战和劳工抗争的时间模式之间的相互关联在宗主国表现得最为明显(参见图4-2)。而且,即使在整个殖民地/半殖民地国家,这种关联也是显而易见的:在两次世界大战前夕劳工抗争都在增加,并且在战争刚开始的时候公开的劳工抗争有短暂而大规模的减少,而在战争结束后又有重大的劳工抗争浪潮兴起(参见图4-3)。在劳工抗争的宗主国模式和殖民地/半殖民地模式之间,最为明显的区别在于世界大战之后的两次劳工抗争浪潮的相对规模不同。对宗主国而言,第一次世界大战结束后的劳工抗争浪潮的规模要大于(但持续时间并不长于)第二次世界大战后的劳工抗争,但是,对整个的殖民地/半殖民地地区而言,情况刚好相反,其二战之后的劳工抗争规模比一战后的规模更大,且持续时间更长。[4]

或许,世界战争和劳工抗争之间的这些联系并不让人感到惊讶。事实上,在社会科学领域中一直就有把战争和劳工抗争(或更普遍的社会冲突)联系在一起的传统。[5]迈克尔·斯都勒(Michael Stohl, 1980:297)认为,“预设的国内冲突和国际冲突之间的联系”,是“社会科学文献中最为古老的假设之一”——尽管他同时也指出,围绕这种联系的确切形式以及这种联系在时间-空间上的适用程度,还存在着广泛的争议。

斯都勒(Michael Stohl, 1980:297-298)确认了关于这种“关系”假设的三个看起来似乎相互矛盾的次级假设,它们在学术文献中得到了广泛的应用:

(1)参加战争在国家层面上提升了社会凝聚力并因此带来了国内的和平;

(2)参加战争在国家层面上增加了社会冲突并增加了爆发革命的可能性;

(3)国家层面上的社会冲突促使各国政府参加战争。

奇怪的是,我们在这里所讨论的模式,可以被解释成对上述三个假设都提供了支持(等式的两边分别是劳工抗争和世界战争)。[6]尽管这三个假设通常会被当做相互排斥的替代性选择,但是我们在这里认为,它们是相互补充的假设,只是在时间上的适用程度不同而已。上述假设(3)(常常被称为是替罪羊或者转移注意力假设),能够很好地描述导致世界大战爆发前的这一时期;假设(2)则能够很好地描述世界大战之后的情况;而假设(1)则能够很好地描述充满敌意的战争期间的情形。

因此,正如本章第二节所论证的那样,19世纪晚期的全球化过程逐步破坏了已有的各种社会契约,并创造(和壮大了)新的工人阶级,为马克思式的劳工抗争以及波兰尼式的劳工抗争浪潮的发展提供了历史舞台。[7]而且,正如本章第三节和第四节将要论证的,这种不断增长的劳工抗争,一方面受到了帝国主义之间敌对竞争的刺激,另一方面它又反过来加剧了帝国主义国家之间的敌对竞争,最终导致在20世纪上半期,战争和劳工抗争之间不断扩展和深化的“恶性循环”。

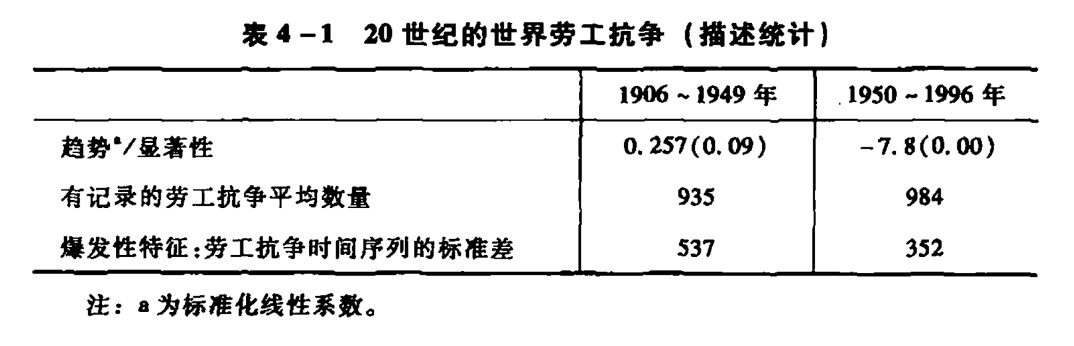

20世纪上半期存在于战争和劳工抗争之间的恶性循环,与20世纪下半期的世界劳工抗争发展轨迹形成了鲜明对比。在20世纪上半期,世界劳工抗争呈不断上升趋势并具有爆发性的特征;而在20世纪下半期,世界劳工抗争不仅呈下降趋势且远没有那种爆发性的特征。这一鲜明对比的模式,可以在图4-1和图4-2(不过,显然图4-3并不遵循这一模式)以及表4-1所提供的概括性描述统计中清楚看出。在这两个时期,每年劳工抗争数量的均值水平大致相同:其劳工抗争数量的年平均记录,分别是935件和984件。但是,20世纪上半叶期间劳工抗争的上升趋势,和20世纪下半叶的世界劳工抗争的下降趋势,形成了鲜明对比。此外,尽管劳工抗争在20世纪上半叶表现出很强的爆发性特征(用均值的标准差来进行测量),但到了20世纪下半叶期间劳工抗争就很少表现出这种爆发性的特点。

劳工抗争从一种数量不断增长和极具爆发性特点的模式,转变为一种劳工抗争数量不断下降且相对平和的模式,与二战结束时新世界霸权的建立有着密切联系(参见本章第五节)。这种转变对宗主国总体来说表现得尤为明显(比较图4-2和图4-3)。劳工运动——尤其是核心国家的劳工运动——通过公司层面、国家层面和国际层面的各种彼此联系的社会契约(以及支持这些社会契约的各种结构性改变)而得到了缓和。在战后几十年时间里,尽管整个宗主国国家中的劳工抗争还保持着相对较高的水平,但是,这些社会契约所带来的对劳动力的部分去商品化,宣告了核心国家中密集的、具有政治革命色彩的激进劳工运动的终结。[8]

但是,在第二次世界大战之后的50年时间里,劳工抗争并未遵循某种单一的模式。正如本章第四节中将要讨论到的,作为稳定劳资关系基础的各种社会契约,从一开始就充满各种矛盾。当这些社会契约在20世纪80年代瓦解后,核心国家中的公开劳工抗争先是出现了增加,之后也趋于瓦解。在20世纪80年代,这种劳工抗争的瓦解还只是发生在核心国家和地区的一个现象(参见图4-2)。但到了20世纪90年代早期,这一类似的(和被延迟的)劳工抗争模式也在后殖民地国家出现了——换言之,公开的劳工抗争先是在20世纪80年代末期(较大幅度地)增加,但随即在20世纪90年代初期趋于瓦解(其程度要小于核心国家)(参见图4-3)。

我们要重述的最后一点是,第三章讨论过的产品周期的动态机制和这里所介绍的世界战争(或霸权)的动态机制之间的相互关系。产品周期和世界战争动态机制对世界劳工抗争的整体时空状态的影响是截然相反的。世界战争的动态机制具有一种集聚效应,能够导致激进劳工抗争在特定时期出现世界范围的急剧爆发,比如两次世界大战之后的那段时期。相反,与产品周期动态机制相伴随的持续空间调整策略,则具有一种“舒缓”效应,因为生产的地理转移导致随着时间的推移,劳工抗争的中心也不断发生空间上的转变。劳工抗争在一个地区的增长被其他地区的(相关的)劳工抗争的减少而抵消。在20世纪上半叶,世界战争影响劳工运动的动态机制,压倒了产品周期影响劳工运动的动态机制。相反,在战后的美国霸权时期,世界市场的重建以及世界政治环境的转变,使得产品周期的动态机制得以活跃起来。[9]

[1] 我们关于世界大战以及战后时期的这些发现,与道格拉斯·海布斯(Douglas Hibbs, 1978:157)的发现是一致的。在对11个西欧和北美国家所发生的罢工活动的长时段分析中,他发现,在一战和二战期间,劳资冲突都“明显减少”。他还发现,“在两次世界大战即将结束之时或者在战争结束后不久,大部分国家都经历了爆发性的罢工浪潮”。

[2] 劳工抗争的浪潮在两次世界大战期间也并未消失。例如,世界劳工小组数据库显示,在第一次世界大战中期(尤其是1917~1918年的德国和俄国以及欧洲的其他地方)发生了劳工抗争浪潮。在第二次世界大战中期,在美国(1941年,1943年)、加拿大(1943年)和英国(1943年)出现了劳工抗争浪潮,在某些非洲和亚洲殖民地国家也出现了类似的情况,如赞比亚(1940~1941年)和新加坡(1940年)。但是,两次世界大战(尤其是在战争开始的时候)的总体影响,是削弱了世界范围内的公开劳工抗争的激进程度。关于世界大战对劳工运动抑制性影响的程度及其持久性的进一步讨论,参见本章第三节和第四节。

[3] 我们将在本章第六节中,继续对20世纪末期(20世纪90年代)的劳工抗争低谷和19世纪末期(19世纪90年代)的劳工抗争低谷之间的相似性进行讨论。

[4] 《泰晤士报》(伦敦)在二战后遭遇纸张短缺,这很可能是造成我们对二战后的劳工抗争浪潮有所低估的潜在原因,相关讨论参见附录一。但是,上文所指出的这种(存在于宗主国-殖民地国家之间的)比较性的差异,并不会受到纸张短缺的影响。

[5] 譬如,可参见列宁(Lenin, 1916, 1971)、萨缪尔(Semmel, I960)、拉奎尔(Laqueur, 1968)、海布斯(Hibbs, 1978)、梯利(Tilly, 1978)、斯考切波(Skocpol, 1979).曼恩(Mann, 1988, 1993),亦可参见歌德斯图(Goldstone, 1991)。关于这部分文献的深入而广泛的评论,参见列维(Levy, 1989, 1998)和斯都勒(Stohl, 1980)。

[6] 斯都勒引用的这三个假设的陈述是模糊的,在等式的一边是一般性的战争,而等式的另一边则是社会冲突和(或)革命。实际上,斯都勒也指出,这种模糊性是存在于这些文献中的一个严重的问题。对等式一边的战争而言,是否能够用同样的理论框架来解释所有的战争,在这种与“联系”有关的文献(以及更一般的战争研究文献)中,其争论是相当充分的。关于这些争论中的一个例子,可参见曼德拉斯基(Midlarsky, 1990)编辑的题为《大战争,小战争——一个单一的理论?》(Big wars, Little Wars—A Single Theroy?)的论文集。类似地,列维(Levy, 1998)也曾抱怨道,在关于国内-国际冲突的研究文献中,采用了各种不同方式来对相关变量的进行概念化和测量,结果导致了一种根本性的混乱状态。人们用各种标准来测量国内冲突,从对总统受欢迎程度的调查到爆发革命。而对国际冲突这一变量的测量,其标准也是五花八门,从公开的战争到政治表态到军事威胁。应该澄清的是,在这里所测量的等式两边的变量是劳工抗争和世界战争。

[7] 关于波兰尼式的劳工抗争和马克思式的劳工抗争之间的区别,参见本书第一章。

[8] 西尔弗和斯勒特对社会冲突的不断增加(和相应的不断减少)时期的讨论,其概念化的方式是将这种冲突置于世界霸权转移的大背景下进行的,即从17世纪荷兰霸权到20世纪美国霸权的霸权转移周期的背景下(参见Silver和Slater 1999)。

[9] 在本书第三章中,我们发现了密集的劳工抗争浪潮(譬如20世纪20年代到30年代的纺织业)的出现,我们将其归结为生产组织和产品周期的变化。换言之,我们认为,机械化纺织生产的大范围扩张以及同时发生的地理位置上的扩散,产生了同步的、广泛的劳工抗争浪潮。基于20世纪20年代和30年代的世界政治环境,本章对其提供了另外一种解释。

上一篇 回目录 下一篇