中文马克思主义文库 -> 参考图书·左翼文化 -> 劳工的力量:1870年以来的工人运动与全球化

第三节 产品周期、调整策略与运输产业中的劳工抗争

运输业把“出售地点变化”作为自己的产品(Harvey, 1999:376)。纺织和汽车产业(事实上包括所有制造业)的生产过程在几个“特定时点”都需要依赖运输业,包括原材料的获得(其中包括使工人到达工作场所)、将中间产品从某个生产场所转移到下一个工作场所以及将最终产品运到市场上,等等。历史上,任何地区制造业的迅速发展都有赖于新的交通和通讯网络的发展,以便分送货物和获取各种原材料(Riddle, 1986:3、 7、33、37-38;Hartwell, 1973:373)。[1]

鉴于运输业在历史资本主义体系中的这种中心地位,从我们的理论框架出发我们可以预期,运输行业的劳工抗争,应该在世界劳工小组数据库所涵盖的所有历史时期的劳工抗争总量中占有很大比例。此外,就像制造业内部的劳工抗争中心从纺织业转移到汽车业一样,我们也能够作出这样的预期:在运输业内部,随着各种不同运输方式相对重要性的变化,劳工抗争浪潮也会出现类似的转移。[2]

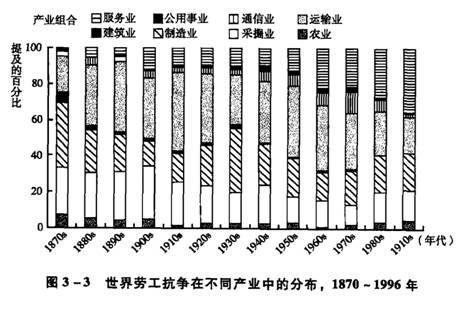

世界劳工小组的数据支持了我们的上述两个判断。从图3-3可以看出,从1870年到1996年,运输业的劳工抗争数量占所记载的特定产业劳工抗争总量的35%左右。因此,运输业是劳工抗争数量最多的产业,其比重甚至超过了制造业(占整个时期整个时期所记载的特定产业劳工抗争总量的21%)和采矿业(占18%)。[3]实际上,运输业劳工抗争数量所占的比例,几乎在每一个十年里都超过了所有其他产业;只有在三个年代中出现了例外,那就是在19世纪70年代和20世纪30年代,制造业的劳工抗争数量所占比例最高,而在20世纪90年代,服务业的劳工抗争数量所占比例最高。[4]

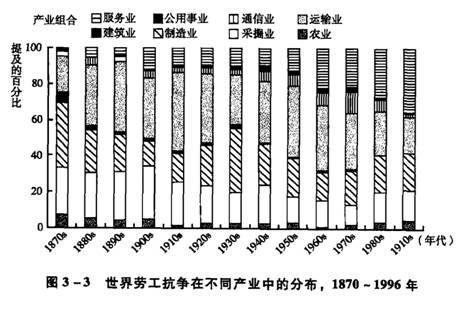

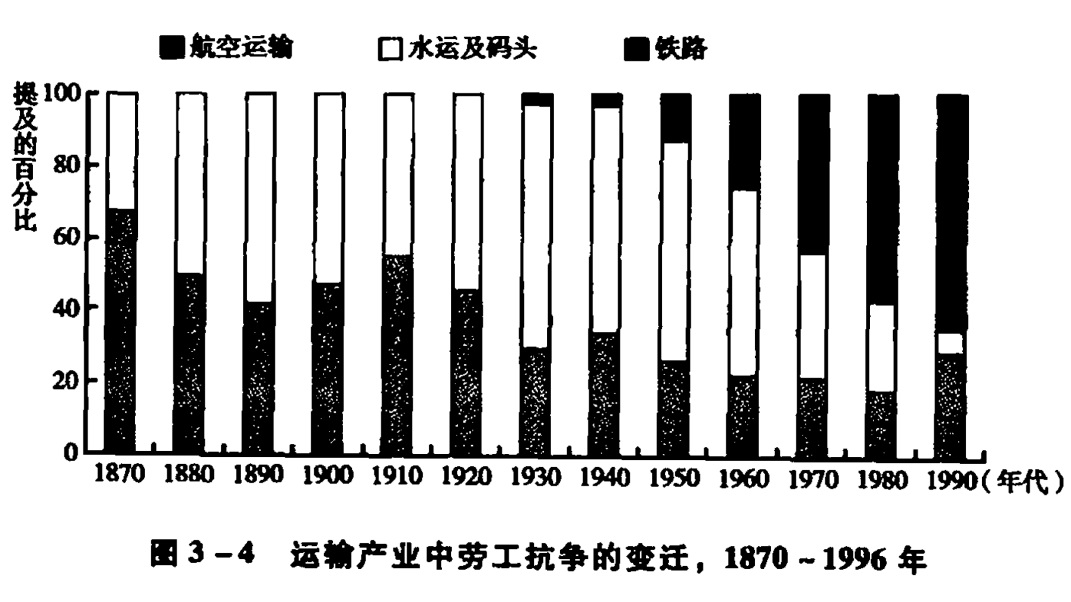

而且,正如图3-4中运输产业的三个子部门的劳工抗争分布情况所显示的,在整个20世纪里,运输业内部的劳工抗争数量所占比重的总体分布发生了一个转变。其中,最显著的是水运业相对于民航业劳工抗争的比重的变化。从1870年一直到1996年,水运业中的劳工抗争数量占运输行业的比重为52%,铁路业和民航业所占比重分别为35%和13%。而到了20世纪70年代,民航业劳工抗争数量所占的比重达42%,超过了同一时期水运业所占的35%的比重;此外,相对于码头和水运业,民航业劳工抗争数量的这种上升趋势一直延续到了20世纪80年代(民航业为55%,码头和水运业为24%)和20世纪90年代(民航业为63%,码头和水运业为7%)。铁路工人抗争的比重虽有所下降,但不是很剧烈,不过从图3-3仍然可以看出,其比例从20世纪上半叶的43%下降到了20世纪下半叶的25%。

无论是现在还是将来,运输工人都有着很强的工作场所谈判力量。如果我们将其工作场所界定为他们工作其中的整个物流网络体系,这一点就再清楚不过了。也就是说,他们的工作场所谈判力量,并非源自其行动对直接(经常是公共)雇主的直接影响,.而是源自其行动对产业上游(或下游)的影响,一旦商品配送、服务和人员无法实现正常运输,运输业工人的谈判能力就大大增强了。“位于不同地点的资本家的相对财富,在很大程度上收到了运输网络发展的影响”(Harvey,1999:378);同时,也受到现存运输网络的中断(包括因工人抗争而引起的中断)的影响。

此外,在运输产业中,通过空间调整策略来削弱劳工强大的工作场所谈判力量并非易事(更不用说在实际中应用该策略了)。或许,人们能够将某些总是制造麻烦的节点从配送网络中完全剔除——即将那些难以控制和不赢利的运输线路从贸易和生产网络中剔除。但是,由于在交通运输业中实行这种空间调整对于该地区上下游产业带来严重后果,这是一个相当极端的解决办法,尤其是当整体上被剔除的特定区域并未受到普遍存在的利润率和劳工控制问题困扰的时候。此外,“如果内在于它们之中的价值并未丧失,那么,公路、铁路、运河和机场等设施是不能够被移动的”,这就产生了一个悖论。即资本的流动需要在各运输产业中进行相对固定的投资(Harvey, 1999:380)。因此,即使是与那些资本密集程度最高的制造产业相比,平均而言,运输产业进行空间地理转移的动机也是极其微弱的。事实上,世界劳工小组数据库中关于运输业工人抗争的报道显示,在整个1870~1996年期间,运输业的劳工抗争在全球都呈现持续一致的广泛分布。这一事实也表明,空间调整策略并非资本用以应对运输业工人抗争的主要方式。[5]

不过,另一方面,技术调整则构成了雇主对付运输业劳工抗争的更为重要的武器。其中一个得到广泛研究的案例是发生于航运业中的集装箱化和码头自动化。正是这些技术创新过程,导致了20世纪下半叶具有激进历史传统的码头工人数量的急剧下降,并且在很大程度上导致了上文提到的运输工人劳工抗争在这一时期的减少。在那些随后较少发生彻底改变运输工人劳动过程的地方,产品调整策略则成为资本家最为常见的反应方式。譬如,铁路和铁路工人日益面临着来自新的运输替代方式的竞争压力,如卡车和航运对铁路货运的挤压,公路运输和民航对客运市场的抢占。

最后,和其他产业相比,国家管制对于运输业劳工抗争动力机制的影响要更为重要和直接。由于运输体系的平稳运转对于资本积累的重要性,再加上运输工人拥有强大的工作场所的谈判力量,而且资本对运输体系进行空间调整的能力非常有限,因此,为了防患于未然,政府对运输工人抗争的介入非常广泛。例如,在很多国家,铁路工人是最早获得合法权益的(如工会的合法化),但与此同时,限制铁路工人活动的法律也得以通过(例如,铁路工人的罢工是非法的)。

对于制造业,我们认为,随着产品周期的发展,市场竞争日益加剧,因此,后发的工业化国家拥有较少的资源来与劳工抗争达成和解。与之相反,在运输网络(如铁路和航运)的不同部分之间并不发生直接的竞争关系(或这种竞争的性质非常复杂),因此,对于运输业劳工抗争结果在地域上所存在的各种差异,产品周期假说的解释力似乎非常有限。因此,与制造业劳工抗争的结果相比,我们可以预期,运输业劳工抗争在核心-边缘地区之间分布的空间差异应该是相对较小的。此外,这种工人之间更少的直接竞争和更小的空间差异或许意味着,与制造业工人相比,运输业的劳工抗争拥有更强大的劳工国际主义的物质基础。[6]

与我们这一预期相一致的是国际飞行员联盟的成立——这是20世纪90代末和21世纪初,世界主要航空公司纷纷建立全球联盟以共享航线、航班和市场的一个意料之外的后果。在每一个重要航空公司中,飞行员都建立了他们自己与之相对应的飞行员联盟(比如,在美国联合航空公司主导的星空联盟中,有星空联盟飞行员联合会)。这些飞行员的联盟组织非常活跃。例如,世界驾驶舱职工联盟就吸纳了美国航空和英国航空(引领着世界联盟的航空公司)的飞行员,并于2001年在迈阿密举行大会。在这次会议上,来自美国航空公司工会的飞行员们,与智利航空公司和爱尔兰航空公司的飞行员们团结在一起,分享信息并讨论有关世界驾驶舱职工联盟的策略。对于航空公司的高层管理人员来说,这种航空公司飞行员之间的国际团结合作是一个“令人担忧的”“世界性趋势”(Michaels, 2001:23, 28)。

以上我们所强调的,是运输行业中的共同特点。那么,运输行业内部的产业转移(或产品调整)策略,对于当代劳工抗争意味着什么呢?由最新一轮全球化所导致的贸易和生产网络的密集程度日益提高,意味着运输业工人对于资本积累过程的重要性,至少与过去相比并没有丝毫的减弱。此外,也没有理由认为,航空业工人的工作场所谈判力量没有码头/航运或铁路工人强大——实际上,尤其是考虑到其对全球网络的影响程度,航空运输工人的工作场所谈判力量可能更为强大。不过,整体而言,航空业工人并没有铁路和码头/航运工人那样激进。[7]我们在本书第四章中将证明,这一点在一定程度上与20世纪20年代、50年代和70年代劳工运动所运行的不同的全球政治背景有关——在世界劳工小组数据库所报道的劳工抗争中,上述三个年代分别是铁路、码头/水运和民航业劳工抗争的高峰期。就像本章前面所讨论的劳工抗争从纺织业向汽车行业转移一样,这或许与工人工作场所谈判力量的增强有关,这迫使公司和政府作出更多的让步,从而减少工人继续进行劳工抗争的动机。如果确实是这样的话,那么,劳工抗争向航空业的相对转移,代表了持续一个世纪之久的工人工作场所谈判力量不断增强的趋势。

不过,正如我们在本章下一节中即将看到的,在运输产业之外,后福特时代的产品调整策略对工作场所谈判力量的影响是相当复杂的。换言之,尽管本节证明了运输业工人继续拥有强大的工作场所谈判力量,第二章也指出汽车工人依然保持着较强的工作场所谈判力量,但是,在很多就业增长迅速的其他行业,则产生出具有相对较弱的工作场所谈判力量的工人。就21世纪初的工人们所面临的整体处境而言,一个十分关键的问题是:那些拥有强大工作场所谈判力量的工人会怎样利用这种力量?他们是在能够使更多的工人(包括那些具有较弱谈判力量的工人)受益的斗争中使用这种力量,还是仅仅局限于在更为狭隘的斗争中使用这种力量?[8]我们将在本章和本书的结论部分重新回到对这一问题的讨论。

[1] 关于从世界体系的角度对运输业的定义,参见切坎特尔和本克尔(Ciecantell和Bunker, 1998)。

[2] 同样,关于产业中心地位(及其转移)的相关推论也适用于能源产业。可以同样预期,煤炭、石油和其他能源产业中工人的中心地位的形成,也会影响到世界范围的工人阶级形成及劳工抗争。我们在此不打算对此进行分析;不过,要想了解世界能源体制中(尤其是煤炭和石油产业)所发生的历史性转变及其与劳工/社会抗争之间的关系,可参见波杜尼克(Podobnik, 2000)的相关研究。

[3] 在采矿业中,煤矿是最重要的部门。波杜尼克(Podobnik, 2000)利用世界劳工小组数据库分析了煤矿业中的世界劳工抗争模式。

[4] 从图3-3可以看出,从20世纪60年代开始,服务业中劳工抗争数量所占比重稳步提高(稍后会更详细地加以讨论),这使得运输业中劳工抗争所占比重在同一时期内出现稳步的相对下降趋势。

[5] 通过以下对比,可以看出运输业劳工抗争地理分布的广泛性。按照我们用来确定汽车业劳工抗争显著性地点的1%标准,在纺织业有15个国家超过了这一标准,而在运输业的三个分行业中,有27个国家超过这一标准(铁路业中有17个国家,水运、码头业中有20个国家,民航业中有17个国家)。

[6] 特别需要指出的是政府(作为雇主或调停者)在运输行业中所扮演的重要角色。由于富国政府比穷国政府拥有更多的物质资源(如更多的税收)来调解劳资纠纷,因此不同国家劳工抗争的结果可能大不相同。无论如何,这一机制与处于不同地点的工厂(和工人)之间的直接竞争所导致的机制是颇为不同的,因此,它对建立跨国劳工合作与团结的阻碍作用是比较小的。

[7] 因为很难对运输产业的产品周期进行有意义的界定,所以也很难对不同阶段进行比较(如成熟阶段)。如果将运输业中三个次级部门的劳工抗争的高峰值进行比较,我们就会发现,民航业中的劳工抗争水平是最低的。因此,水运业的劳工抗争高峰期是在20世纪50年代,有记载的劳工抗争事件是1887起;铁路业的劳工抗争高峰期是在20世纪20年代,有1165起[而迄今为止民航业的劳工抗争的高峰期是在20世纪70年代,有637起。

[8] 正如本书第二章所指出,起初汽车工人的劳工抗争往往与劳动者及穷人的更广泛斗争交织在一起,与民主运动交织在一起。无疑,这种趋势植根于各种结构性条件(譬如,汽车工人居住在更广泛的工人阶级社区之中)和政治选择机会的结合。一个关键问题在于:今天是否还存在着这种类似的、有利的结构性条件,以便赋予工人强大的谈判力量,并运用该力量来反映超越其自身特定利益范围之外的各种诉求。

上一篇 回目录 下一篇