中文马克思主义文库 -> 参考图书·左翼文化 -> 劳工的力量:1870年以来的工人运动与全球化

第三章 劳工运动与产品周期

在上一章中,我们重点分析了20世纪资本主义的主导产业——汽车产业——在世界范围内所发生的劳工抗争。我们追踪考察了汽车工业机器化大生产的兴起、全球化过程及其转变。我们发现,在工人运动和资本转移之间,存在着一种似曾相识的循环模式——即在每一个资本转移所偏爱的、具有新的廉价劳动力的汽车工业生产基地,都兴起了声势浩大的劳工运动;换言之,不论资本转移到哪里,其空间调整总会再次创造出相类似的工人阶级和阶级矛盾冲突。

本章将扩展这一分析的时间范围。一方面,我们将回溯到19世纪,比较分析汽车产业和19世纪的主导产业——纺织产业的动态发展规律;另一方面,我们将展望未来,试图确认21世纪的主导产业,并将这些产业所可能具备的动态机制同过去的动态机制加以比较分析。

本章的主要观点有两点:第一,在任何一个单独的产业之中,工人阶级形成和劳工抗争发生的主要地点的变化,将随着生产的地理位置的转移而发生变化。换言之,我们认为:在世界范围的纺织产业中,同样能够发现我们在世界汽车工业中所观察到的、反复出现的主要罢工浪潮的类似模式。第二,我们认为:正如某一特定产业中的劳工抗争浪潮从一个地点转移到另一个地点一样,工人阶级的形成和劳工抗争的主要地点,也会随着资本主义发展过程中不同主导产业的兴起或衰落,相应地从一个产业部门转移到另一个产业部门。上述第一个观点所涉及的是工人阶级形成和劳工抗争在产业内部的发展轨迹,而第二个观点所涉及的,则是工人阶级形成和劳工抗争在产业之间的动态规律。

为了分析这种不同产业间的动态规律,我们创造了“产品调整”(product fix)这一概念。在某一特定产业中,资本家为了榨取更多利润所采取的策略,不仅包括产业的地理重组(空间调整策略)或生产过程的创新(即技术或组织的调整),他们还同时试图将资本转移到新兴的、富有创造性且更有利可图的生产线和产业。这种产品调整的策略,包括将资本从竞争激烈的产业和生产线迁移到新的、尚未得到充分发展的产业和生产线。伴随这种迁移的是接踵而至的新劳工运动兴起,以及原有劳工运动的衰落。

为了有助于将产业内部和产业之间的动态机制联系起来,并为产业内部周期(intra-industry cycles)的比较性分析提供一个理论基础,本章对产品周期理论进行了批判性的重构。从这一经过重构后的理论视角出发,我们将看到:历史资本主义的发展是以一系列彼此重叠的产品周期(产品调整)为特点的,即某个产品周期的最后阶段总是与新产品周期的最初阶段相重叠,而新的产品周期的启动几乎总是无一例外地发生在高收入国家和地区。工人阶级的形成及劳工抗争,是导致生产周期内部发生阶段性变化以及从一生产周期转向下一个生产周期的关键。

空间调整(即最初的生产周期理论所强调的生产的地理转移)和技术/组织结构调整(即生产流程的创新),通过各种特定的历史方式与劳工抗争联结在一起。但是,这些联结的方式存在着不同的模式,因此,它们对19、20和21世纪的世界劳工抗争演进的意义也各不相同。在比较分析的过程中,我们力图揭示蕴涵其中的相似之处和不同之处,目的是希望能够对21世纪工人所可能面临的处境作出有意义的推断。

本章第一节将从经过修正的“产品周期”的理论视角来重新叙述世界汽车工业的故事。以此为基础,第二节和第三节对纺织工业和21世纪的新兴主导产业分别进行了比较分析。从微观角度来看,在任何给定时期内,都有难以计数的产品周期开始或结束。但是,正如我们前文已经说明的,之所以选取纺织工业和汽车工业作为分析对象,是因为由这两大工业综合体所构成的两个“宏观”的周期是过去200年间资本主义动态发展的重要基础。以英国为中心的纺织工业是19世纪资本主义的主导产业,马克思将其视作现代工业的典型代表。纺织工业在20世纪初叶所经历的“边缘化过程”,与具有革新性的大机器生产的汽车工业(以美国为中心)的崛起是同步的。而且,不论是就其经济上的重要性而言,还是从确立了20世纪的社会和文化标准的角度来看,汽车工业都堪称20世纪的主导产业部门。遵循这一逻辑,本章在最后一节中,试图探寻并确认继汽车产业之后,哪种(些)产业将成为世界资本主义体系中的新兴领导产业,并探究这种产业的变化对劳工谈判力量以及未来的世界劳工抗争运动的意义。

第一节 汽车产业的产品周期

我们在第二章第二节中所描述的汽车产业的发展轨迹,可以被重新概念化为一种产品周期,不过,在这一产品周期中,劳工抗争构成了这一过程中的关键因素。雷蒙德·弗农(Raymond Vernon)1966年最初提出的产品生命周期理论认为,一种创新性产品,其生产往往首先在高收入国家进行,而随着产品经历其“生命周期”,各种生产设备就会越来越向低成本(特别是劳动力成本低廉)的地区转移。在该产品生命周期的早期即“创新”阶段,竞争的压力较小,因此成本相对来说并不那么重要。但随着产品进入“成熟”阶段并最终达到“标准化”,实际的或潜在的竞争对手的数量就会增加,从而降低成本的压力也会随之增加。

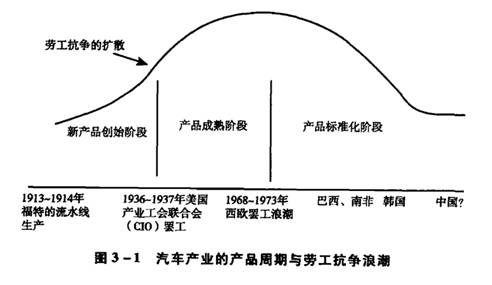

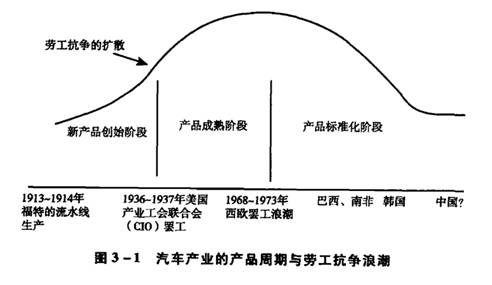

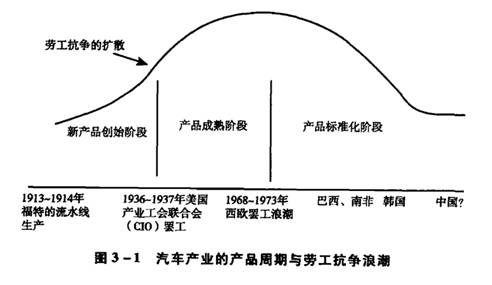

第二章第二节中所描述的汽车工业在地理位置的转移——至少就其福特式生产模式的复制转移来说——大体上是符合产品生命周期理论的,即汽车工业的大规模生产相继转移到低工资地区。不过,产品周期理论的分析倾向于关注各种“经济”变量(如竞争力、生产要素成本),并将它们视作产品周期发生的原因及其影响因素,而在我们所叙述的产品生命周期理论中,“社会变量”——工人阶级的形成及其抗争——具有重要的地位。[1]劳工抗争的每一次重要浪潮都构成了导致每一轮生产扩散新阶段的“推动”因素之一,而每一轮生产扩散的新阶段,又会引发新一轮的工人阶级的形成。因此,美国产业工会联合会(CIO)的斗争,使美国的汽车工业在其产品周期的创新阶段遭遇瓶颈;20世纪60年代和70年代欧洲爆发劳工运动浪潮,则使汽车工业在其产品周期的第二个阶段即成熟阶段遭遇到瓶颈;而随着20世纪80年代和90年代新兴工业化国家中的各类劳工激进运动的兴起。汽车工业在其产品周期的第三个阶段,即标准化阶段,开始遭遇到其瓶颈。图3-1描绘了汽车工业产品生命周期中的劳工运动浪潮以及资本迁移的过程。

我们在第二章中指出,汽车工业生产在地理空间上的转移,并未导致工资和工作环境“冲向底线的竞赛”,原因就在于汽车工业扩张到哪里,哪里就会形成新工人阶级,哪里就可能爆发声势浩大的劳工运动。也就是说,我们所强调的过程就其本质而言是一种循环过程。而关于产品生命周期的诸多文献,其所强调的是随着某种产品生产的地理位置的扩散以及生产的日益常规化,产品周期的各个阶段如何在竞争越来越激烈的环境下发生。因此,第二章所描述的工人抗争和资本转移的重复的动态机制并不是一种简单的重复,而是在完全不同的竞争环境下的再次展现。通常,生产的创新者能获得不断积累的垄断性暴利——约瑟夫·熊彼特称之为“壮观的奖赏”(1954:73)。在经历了产品周期发展的不同阶段后,我们会发现生产的利润率呈下降趋势,而且,由于生产的新一轮扩张往往倾向于转向低工资地区,因此,产品的生产地点将越来越转移集中到相对贫穷的国家。

这种趋势反过来会对我们已经描述过的汽车工人的劳工抗争所能取得的成果产生重要影响——尤其是对劳工运动中劳资双方所能达成何种协议以及这种协议能否持久产生重要影响。在第二章中我们重点指出,汽车工人的每一次罢工浪潮都能够在工资、工作场所条件的改善以及扩大工会运作合法领域等方面取得重大胜利。不过,从产品生命周期的视角来看,在产品创新阶段,较早进入产品周期的创新者们由于能够享受生产所带来的不断积累的垄断性利润,从而使他们有足够的利润空间来负担较为优厚稳定的劳资协议。因此,在经历了20世纪30年代美国产业工会联合会(CIO)的罢工斗争后,美国的汽车制造商所获得的垄断性利润,使其能够签署稳定的劳资协议和大众消费的社会契约,而这一协议与社会契约持续存在了超过40年的时间。与此相反,在产品生命周期的末期阶段,生产迁移至相对不发达的地区,巨大的竞争压力使生产利润处于较低水平,劳资双方的社会契约在经济上越来越难以维持。换句话说,汽车工业机器化大生产的“后来发展者”遭遇到资本主义发展过程中的各种社会矛盾(包括工人阶级力量的不断壮大),却无法获得妥善处理这些社会矛盾的好处。我们在其他研究中将此现象称为“半边缘化成功的矛盾”(Silver,1990;亦可参见Arrighi, 1990b)。

缺乏稳定的劳资协议,工人运动反复爆发,反过来为生产的进一步地理转移提供了更大的诱因。由于上述原因,加之产品周期末期所存在的巨大竞争压力,“加快了”致使汽车工业的产品周期从一个阶段向下一阶段发展的社会历史。在20世纪30年代的美国产业工会联合会(CIO)罢工之后,汽车工业生产地点的转移和重构还是一个渐进的过程,而到了20世纪70年代及其以后,伴随着越来越激烈的竞争环境,与劳工抗争的激增相伴随的生产地点的转移和重建过程越来越迅速,并且对老工业基地具有毁灭性的影响(例如,参见第二章所描绘的20世纪80年代巴西圣保罗地区汽车工业就业水平的急剧下降)。

综上所述,我们或许可以得出这样一个结论:尽管在产品周期的最初两个阶段并不存在激烈的“竞次”趋势,但在产品周期的最后阶段,却确实存在着这种趋势。到目前为止,我们只是重点分析了生产的空间调整策略。而到了20世纪80年代和90年代,对汽车制造商来说,技术/组织结构的调整策略与生产场所的空间转移策略至少具有同等重要的意义。事实上,正如第二章所分析的,汽车制造企业大力追求生产流程创新的行为,在根本上改变了汽车产品周期的空间动态机制。20世纪80年代和90年代引入的生产流程创新,使得高人工成本地区的生产恢复了其相对于低人工成本地区的竞争优势地位。机器人的引入和即时(JIT)生产方法的应用,使得除中国、部地区等人工成本最低的地区之外的低人工成本地区的生产都受到了影响。[2]

在产品周期的末期阶段,高收入地区有能力重新夺回竞争优势,这一现象与最初的产品周期模型的某些论述是吻合的。最初的产品周期模型在很大程度上是单向的和决定论的,在这种模型中,竞争压力有效地使企业将生产重组(或转移)到人工成本较低的地方。正如其后关于产品周期模型的论述所强调的,企业并不仅仅是被动的行动者,而是积极地试图影响产品周期的方向和进度。用伊恩·吉迪(Ian Giddy, 1978:92)的话来说就是:“产品周期模型”与其说是一种对真实事件加以描述的模型,不如说是一种“战略性经营理念”。产品周期模型是“国际贸易的发展趋势,能够为敏锐的国际生产主管所预测、仿效甚至逆转”(亦可参见Singleton, 1997 :22; Dickerson, 1991:129-143; Tayor, 1986)。

尽管一直都强调了生产企业在决定产品周期的发展轨迹上所起的重要作用,关于产品周期理论的各种文献却没有明确认识到这样一个事实:并非所有同样敏锐的企业家们都具备影响产品周期并使之依其意愿发展的同等优势地位。产品创新最有可能在高收入国家发生,因此,同一产业的高收入国家的工人与低收入家的工人,他们在面对雇主时处于完全不同的结构性位置之上。由于能够在企业层面上采取高度自动化的生产方式和生产组织的创新,加之在宏观层面上国家比较富裕,这使得核心地区的汽车生产企业能够支付得起高额工资并实行终身雇佣制,尽管其汽车工业的就业人数处于日渐萎缩状态。而那些处于更边缘地区的汽车生产企业,则不得不以更密集的劳动和更具镇压性的劳工政策为基础与之展开竞争。[3]

因此,我们可以将两个阶段区分开来。在这两个阶段中,都没有出现显著的“竞次”的趋势。在生产的早期阶段,之所以避免了“竞次”这种趋势的出现,主要原因在于:福特的流水线大生产扩张到哪里,哪里就会出现新的工人阶级,哪里就会爆发声势浩大、影响深远的劳工运动,而在生产的后期阶段,主要原因则在于生产流程的创新,以及成功地重新强化南北分裂的各种政治保护措施的实行。

这些不同策略的结合——空间调整以及技术/组织调整等策略——可能会重新整合空间分化的过程。一方面,新的组织和技术上的创新,在某种程度上能够被创新者所垄断,从而能够为更合理的劳工-资本-国家之间的社会契约的建立提供更良好的基础,以保持合法性与利润率之间的相对平衡,尽管就业劳动力的数量在不断缩减。另一方面,在相对贫穷的国家,由于其竞争优势有赖于持续不断地降低成本,对利润率的追求将会导致其持续的合法性危机。最终,正如我们在本章第三节将要讨论的,产品调整的动力机制将进一步加深这一分化过程。

[1] 大部分有关产品周期的理论文献,都存在着技术决定论和单向分析的特点,对这一观点的批判参见泰勒(Tayor,1986)。

[2] 企业也试图通过寻求政府支持以及采取关税保护政策,以使产品周期朝着对其有利的方向转变。无论是对打造新的汽车工业生产地(进口替代工业化)而言,还是对于保护甚至复兴衰败的汽车工业生产地来说,这种策略都是极为重要的。第二章中所探讨的汽车工业的后福特主义阶段发展轨迹,受到了美国对日本汽车向美国出口的配额限制的极大影响——美国美其名曰“自愿的出口限制”。在世界纺织工业中,该保护政策对工人阶级形成和劳工抗争的发展,同样发挥着重要的作用。我们将在本书第四章和第五章中继续探讨这个问题。

[3] 同样,同等精明的企业家从保护主义政策中获得好处的能力(参见前脚注),取决于国家对过境人员和商品实籥限制的能力,这种能力随时间和空间的不同而有所变化。由于全球化对边缘国家国家主权的侵蚀速度要远快于核心国家,因此,核心国家的企业家在利用贸易保护主义策略时处于更加有利的位置。在第四章和第五章,我们将继续探讨这个话题(关于全球化是否会侵蚀国家主权的讨论,参见本书第一章)。

上一篇 回目录 下一篇