中文马克思主义文库 -> 大卫·格雷伯 -> 《债:5000年的债务史》(2011)

12 不确定的时代(1971年-)

看看这些流浪汉,要是能查出他们欠了多少债就好了。

——《报信的人》(1984年)

不要让你的脑子想着应得的、想着赚钱,这样你就能开始思考了。

——厄苏拉·K.勒奎恩,《一无所有的人》 |

1971年8月15日,美国总统理查德·尼克松宣布外国持有的美元将无法再兑换成黄金,从而去除了国际金本位制最后的一点残余,宣告了金本位政策的终结。它从1931年开始有效地运行,并由“二战”结束之际的布雷顿森林体系巩固——即美国公民无法再将美元现金兑换成黄金,而所有境外持有的美元可按照每盎司35美元的比率兑换。尼克松此举开启了持续至今的自由浮动货币制度。

历史学家们的共识是尼克松没有什么选择。像所有资本主义战争一样,越南战争是靠赤字开支提供资金的,其不断攀升的费用让他手头吃紧。美国持有的世界黄金储备的一大部分,存放在诺克斯堡的金库内(由于戴高乐带头要求将他们国家持有的美元换成黄金,20世纪60年代末黄金储备不断减少);相比之下,大多数较为贫穷的国家仍将美元作为储备货币。尼克松将美元与黄金脱钩的直接影响,就是金价的飙升,在1980年达到600美元/盎司的顶峰。这当然使得美国黄金储备的价值急剧增长,和以黄金计价的美元价值的跳水。其结果就是,财富从缺少黄金储备的穷国向类似英美这些保有黄金的富国发生了巨大的净转移。这在美国,也引发了持续的通货膨胀。

然而,不管尼克松的理由是什么,一旦全球信贷货币系统和黄金完全脱钩,世界就进入金融史的新阶段。这段历史还没有人能彻底理解。由于我长住纽约,所以不时能听到关于曼哈顿双子塔下秘密黄金宝库的传闻。有可能这些仓库藏着的不仅是美国的黄金储备,而且还是所有主要经济体的黄金储备。据说黄金以金条的形式保存,堆放在各个独立的金库里,每个金库对应一个国家。每年计算过账户的收支平衡后,工作人员用手推车相应地调整库存,比如把价值几百万美元的黄金从标有“巴西”字样的金库里运出,转移到标有“德国”字样的金库,等等。

显然很多人都听过这些故事。至少在2001年9月11日双子塔被摧毁之后,许多纽约人首先问的问题就是:那些钱怎么样了?它们安全吗?仓库有没有被摧毁?金子按说已经融化了,这是袭击者真正的目标吗?阴谋论开始甚嚣尘上。有些人说大批的应急人员被秘密召集起来,穿越炽热的隧道,不顾一切地将成吨的金条运出,即使救援人员还在上面施救。一个极为有趣的阴谋论提出,整个袭击是由像尼克松这样的投机者策划的,他们期望看到美元崩溃和黄金价格飞涨——要出现这种情况,要么是因为黄金储备已经被摧毁了,要么是他们已经设计好了将其偷走的方案。

有关这个故事真正值得注意的是,虽然我相信它很多年,然后被一些消息更灵通的朋友说服,认定这是一个天大的笑话(其中一个人像对孩子说话一样顺从地说道:“不对,美国的黄金储备在诺克斯堡。”);但在“9·11”事件之后,我做了一个小调查,然后发现,这故事事实上是真的。美国国库的黄金储备确实保存在诺克斯堡,但美联储的黄金储备,以及超过一百家其他中央银行、政府和机构的黄金储备,存放在离双子塔两个街区远的曼哈顿自由大街33号。这些储备加起来大约有5000吨(2.66亿金衡盎司),根据美联储自己的网站所言,这相当于开采出来的所有黄金的1/5~1/4。

存放在纽约联邦储备银行的黄金保存在一个非常特别的仓库里。这个仓库被搁在曼哈顿岛的基岩上——这是少有的几块能够支撑住仓库、它的门和里面黄金的总重量的地基之一。它比街面低80英尺,比海平面低50英尺……为了运达仓库,装满金条的货板要放进银行的一个电梯里,然后送到比街面低5层楼的仓库层……若一切秩序井然,黄金或者被运到仓库122个隔间中的一间或多间内(这些隔间被分配给有存款的国家和官方国际机构),或者被放置在架子上。“黄金堆垛工”通过液压升降机在隔间之间来回搬运黄金,平衡借贷。不过,各个仓库只标记出数字,所以即使那些工人也不知道谁在付给谁钱。

无论如何,都没有理由相信这些仓库会受到2001年“9·11”事件的影响。

事实已经变得如此蹊跷,以至于我们难以猜测在宏伟的神秘传奇中,哪些元素是想象的,哪些是真实的。坍塌的保险库、融化的金条、神秘的工作人员在曼哈顿地下深处来回穿梭,铲车拯救着全世界的经济——所有这些画面都不是真的。但令人惊讶的是人们热衷于思考存在这种事情的可能性。

在这一章,我并不打算提供一份有关当前系统如何运转的详尽分析,而是想要看看我到目前为止仔细研究的长期模式在当下如何被视作已经结束并提供给我们关于它将如何发展的一点线索。因为这肯定是一个过渡的时刻。至少,没人能够有任何机会去断言这对另一代人究竟意味着什么。另外,作为一位人类学家,我不禁认为这种对符号令人困惑的玩弄,其本身就十分重要,甚至可以说在维持它所宣称代表的权力形式方面,它扮演着至关重要的角色。在某种程度上,这些系统能够发挥作用,是因为没有人知道它们究竟是如何运转的。

在美国,从托马斯·杰斐逊时期开始,银行系统就已展现出了激发人们充满担忧的幻想的惊人能力。无论是共济会(Freemasons)、锡安长老会(Elders of Zion)、先知密令社(Secret Order of the Illuminati)、英格兰女王帮毒贩洗钱的行为,还是任何1 000桩其他的密谋和阴谋,都和银行扯上了关系。这就是设立美国的中央银行花了这么长时间的主要原因。从某个角度来说这没什么可惊讶的。美国一直被某种市场民粹主义主导着;而银行“凭空造钱”的能力(它甚至可能还有阻止其他人这样做的能力),一直是市场民粹主义者的心头大患,因为这与他们的理念(市场只是一种民主制平等的表达形式)有着直接的冲突。尽管如此,自尼克松让美元自由浮动以来,银行便已显然成为唯一的在幕后保障整个安排的正常运作的巫术师。根据随之而来的自由市场的正统学说,实际上我们都被要求接受这种观念:市场是一个自我调节的系统,价格随着自然的力量涨跌。但我们同时也忽视了一个事实,即报刊的商业版面认为市场的起伏仅仅是由对利率决策的期望或反应所决定的。做出这些决策的,是阿兰·格林斯潘,或本·伯南克,或无论哪个现任的美联储主席。

1. 我的人类学家同行Chris Gregory(1998:265-96以及Hudson 2003a)让我第一次注意到了这一日期的重要性。自1934年开始,美国公民不再能用美元兑换黄金。接下来的分析受到了Gregory和Hudson的启发。

2. 一个听起来可行的版本引用了极少量的金银,可在以下地址找到:www.rediff.com/money/2001/nov/17wtc.htm。

3. “The Federal Reserve Bank of New York: the Key to the Gold Vault”(newyorkfed.org/education/addpub/goldvaul.pdf).

4. 还有一段题外话,我记得当时读到一些新闻报道,它们指出在世贸中心底下的拱廊内有一些奢华的珠宝店,里面所有的黄金都消失了。它们可能被救援人员拿走了,但是考虑到当时的情景,似乎并不存在严肃的反对——至少,我从未听到任何关于这一事件被进一步调查的消息,更不要说有人因此被指控了。

5. 当然,William Greider决定把他关于联邦储备委员会的伟大历史的著作命名为《神庙的秘密》(The Secrets of the Temple)绝非巧合。实际上,美联储的许多官员在私下里正是这样称呼它的。他引用了一种说法:“美联储体系就和教会一样……拥有教皇,即主席;几位主教,即州联储负责人和银行行长;教廷,即高层管理者。俗世信徒对应的是商业银行……我们甚至拥有像耶稣会修士(Jesuit)、方济会修士(Franciscan)、多明我会修士(Dominican)等不同的宗教思想派别,只不过我们把他们叫作实用主义者、货币主义者和新凯恩斯主义者。”(ibid:54)

新美元政策的前世今生

然而,在关于银行业的最栩栩如生的阴谋论里(更别说官方记录了),有一个要素竟然堂而皇之地消失了,那就是战争和军事力量在这些事件幕后所扮演的角色。那个巫师有这般凭空造钱的奇怪能力是有原因的,在他身后有人拿枪指着他。

确实,从某种意义上说,那个人一开始就在那里。我已经指出了现代货币的基础是政府负债,而政府借钱为的是支付战争经费。国王菲利普二世(Phillip II)的时代和我们的当下面临着同样的问题。中央银行的创立,代表着战士和金融家之间的利益联姻已经永久性地制度化了。这个趋势在文艺复兴时的意大利就已开始出现,并最终演化为金融资本主义的基础。

尼克松让美元浮动是为了支付战争的费用,仅在1970-1972年,他就下令将超过400万吨的炸药和燃烧弹投向印度支那各地的城市和村庄——这让一位参议员授予他“史上最强大的轰炸机”称号。债务危机是购买那些炸弹的直接后果,或更准确地说,是大规模制造投放炸弹所需的军事基础设施的后果。这是造成美国黄金储备异常紧张的原因。很多人认为通过浮动美元,尼克松将美国货币转换为了纯粹的“法定货币”(fiat money)。美元从此只是几张纸,它们不再有内在价值,仅仅是因为美国政府的法令规定它们才成为货币。在这种情况下,人们完全可以认为,现在美国只有依靠军事力量支撑它的货币。这在某种意义上是对的,但“法定货币”的概念是假定货币最开始确实是黄金。事实上,我们是在讨论信用货币的又一个变种。

和一般的认识相反,美国政府不能“随便印钱”,因为美国的钱根本不是政府发行的,而是由联邦储备系统庇护下的私人银行发行的。美联储尽管从名字上看似乎是个政府机构,但从技术上说,它根本不是政府的一部分,而是一种特殊的公私混合体,一个私有银行的财团。它的主席经国会批准由美国总统任命,但在其他方面的运作却不受公众监督。在美国流通的所有美元钞票都是“联邦储备券”——作为美联储的承付票发行,并委托美国造币厂进行印刷,每张钞票支付4美分。这种安排只是最初由英格兰银行开创的机制的变种,即美联储通过购买国库券“借”钱给美国政府,接着把政府欠的货币借给其他银行,以此将美国债券货币化。两者的区别是,英格兰银行最初是把黄金借给国王,而美联储只要说有钱,然后弹指间就把钱变出来了。因此,有印钞票的权力的是美联储。从美联储获得贷款的银行自身不准再印钞票,但它们能在保留美联储规定的部分准备金的基础上通过放贷创造虚拟货币——然而在当前的信贷危机下,即在写作本书的时候,有一个动议甚至要把这些仅存的限制都除去。

所有这些只是一点我简化过的内容:货币政策无比晦涩,而有时候看上去是政策制订者故意为之。(亨利·福特曾经评论道,如果普通美国人发现了银行系统实际是如何运作的,立马就会爆发一场革命。)就我现在的写作目的来说,美元是银行的创造并没有那么重要;值得注意的是尼克松让货币浮动所产生的一个明显矛盾的结果,也就是这些银行创造的美元自身取代了黄金,成为世界的储备货币,即作为世界上价值的终极贮存形式。这给美国带来了巨大的经济优势。

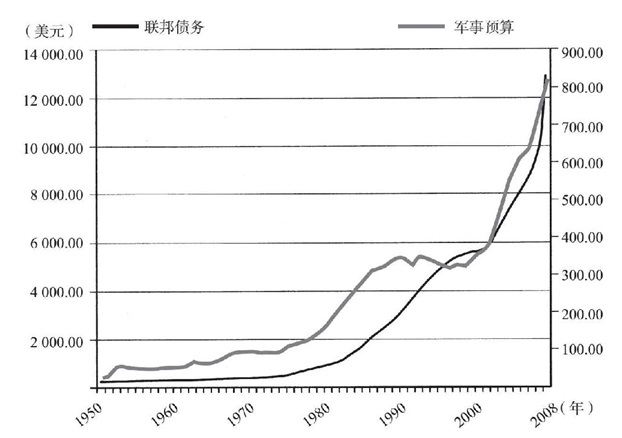

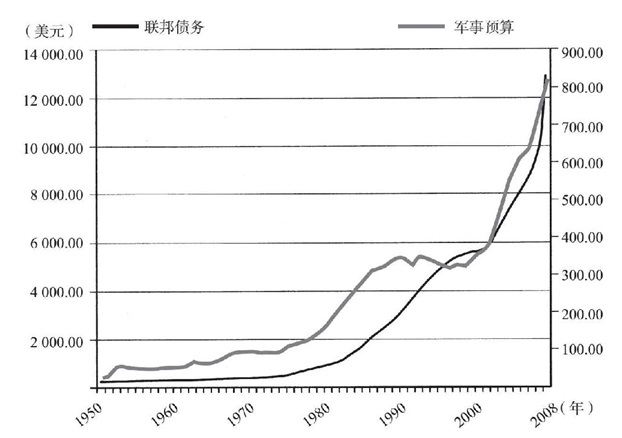

与此同时,美国债券本质上仍然是一种战争债:美国的军费开支继续高于世上所有其他国家的总和,而且军费开支不仅是政府产业政策的基础,它们还占了预算如此大的一部分,以至于许多估计认为如果没有这些军费开支,美国根本不会有赤字。

不像其他任何国家,美国的军事秉承着全球力量投射(global power projection)的学说,即它应当有能力通过大约800个海外军事基地,在地球上任何地方运用致命打击进行军事干预。然而在某种程度上,地面力量是次要的,至少自“二战”以来,美国军事策略的关键一直是依赖空中力量。美国从未进行一场没有制空权的战争,而且它比任何其他军事力量都更系统地依赖于空中轰炸。例如在几年前针对伊拉克的军事行动中,美国军队甚至轰炸了表面上处于它自己控制之下的城市居民区。归根结底,美国在世界上的军事优势的本质是,它能够随心所欲地在几小时内对这个星球表面的任何一个目标丢下炸弹。绝对没有其他政府有过类似的能力。事实上我们可以提出一个观点,即正是这种力量让全球的货币系统围绕美元来组织。

再一次,我们在讨论符号权力。实际上,这种形式的权力之所以到目前为止基本上还能发挥作用,是因为它保持着符号性。在冷战期间,美国和苏联之所以被视作超级霸主,主要是因为两国领导人通过他们所拥有的核武器,掌握着轻拨开关就能毁灭人类的能力。显然,这种权力到目前为止之所以能够转变为政治影响力,是因为它并不会被使用。在一个更加微妙的层面上,这一点仍然适用于美国的自命不凡。它发挥作用,并不是通过直接的威胁,而是通过创造特定的政治环境,对于拥有各方能够使用的暴力手段完全不在同一水平上的认知定义了这一环境。在暴力以超出极度克制且主要是象征性的方式被使用的那一刻起,这种对绝对权力的感知就会遭到破坏。

它如何在经济方面发挥作用?

由于美国的贸易赤字,大量的美元在国外流通;尼克松让美元浮动的效果之一,就是外国央行除了把这些美元拿来购买美国国债,几乎别无选择。这就是美元成为世界“储备货币”的意义。这些债券像所有债券一样,本应最终到期并偿清,但如第一个在20世纪70年代初注意到此现象的经济学家迈克尔·赫德森所言,那些债券从没兑现过:

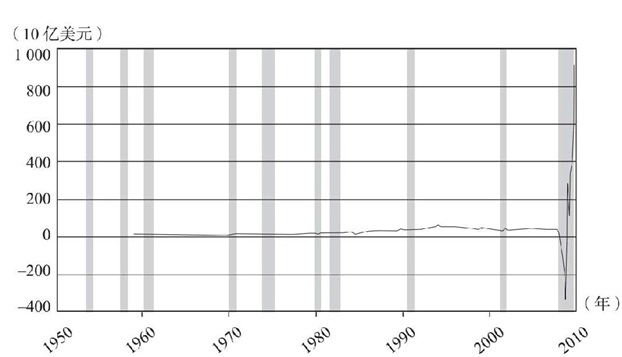

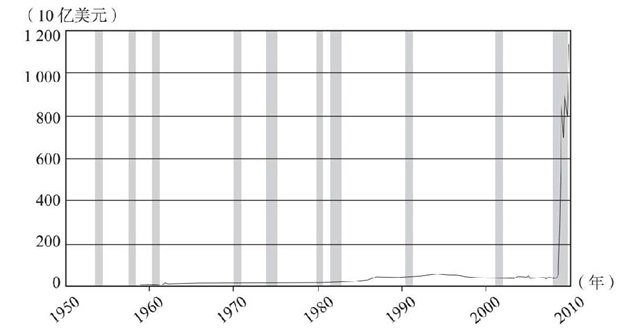

图12.1 1950-2008年美国联邦债务与军事预算的情况

因为这些财政借款成了世界的基础货币,所以它们不会被偿还,而是无限期地延付。这是美国财政搭便车的本质,即向全球征收了一种税。

不仅如此,低利率和美元不断贬值的组合效应意味着这些国库券事实上贬值了,这加剧了征税效应,或者说增加了我在第一章中所倾向于使用的称呼——“纳贡”。经济学家倾向于叫它“铸币税”。然而,其效果就是,美国至高无上的力量是建立在一项永远不会也不能偿还的负债之上的。它的国债已经成为不仅是对它自己的国民,而且也是对世界各国的承诺。但人人都知道,它不会遵守这个承诺。

与此同时,美国的政策是要求让那些依赖美国国库券作为储备货币的国家,做出和美国恰恰相反的举动,即采取紧缩的货币政策,一丝不苟地偿还它们的债务。

正如我之前所言,自尼克松时代以来,美国国库券最重要的海外买家都是在美国军事力量有效控制之下的国家。在欧洲,尼克松在这方面最热情的伙伴是德国,那里当时驻扎着超过30万美军。在最近几十年焦点已经转向亚洲,特别是日本、韩国和中国台湾这类国家和地区的央行,它们同样都受到美国军队的保护。更重要的是,美元得以维持其在全球的地位,很大程度上是由于1971年以后它成为石油交易所使用的唯一货币,OPEC成员国每一次尝试用其他任何货币来开展贸易,都会遭到OPEC成员国沙特和科威特的顽固抵制,而两国都是美国军队的保护国。2000年,萨达姆·侯赛因单枪匹马将美元大胆地换成欧元,2001年伊朗跟着效仿。美国则迅速地通过轰炸和军事占领来做出回应。侯赛因抵制美元的决定,究竟在多大程度上造成了美国最终做出废黜他的决定,我们已经不可能知道了。但没有哪个有意做类似转变的国家胆敢忽略这种可能性。特别对于欠发达国家的政策制定者来说,其结果就是广泛的恐惧。

在所有的这一切中,自由浮动美元的出现并非标志着资本主义制度最初建立起来所依靠的战士与金融家之间的联盟的决裂,反而是将之神化到了极致。回归虚拟货币也未能促成伟大的回转,重新树立起人与人之间的荣誉和信任关系。事实恰恰相反。到1971年,变化才刚刚开始。第一张通用的信用卡——美国运通卡,仅仅在13年前才发明出来,而现代的全美信用卡系统只是随着1968年维萨信用卡和万事达卡的出现才产生的。借记卡是较新时代的产物,出现在20世纪70年代,而当今几乎不依赖现金的经济在20世纪90年代才形成。所有这些新兴的信贷手段不是靠相互信任的人际关系,而是靠牟利的企业来调整的。而美国信用卡行业最早及最大的政治成果之一,就是去除了所有对征收利息方式的法律限制。

如果历史适用于现在的话,虚拟货币时期应当意味着一场运动,世界离开战争、帝国建造和劳役偿债(支付工资或其他形式),转向某种全球范围的支配性机构来保护债务人。我们到目前所见的正好相反。新的全球货币比以前更牢固地扎根于军事力量。劳役偿债继续是全球范围内招募劳动力的主要原则:东亚和拉丁美洲完全符合这个原则的字面意义;或者从主观意义上讲,大多数为薪酬工作的人,感觉到他们主要是在为偿还有息贷款而工作。新型的交通和通信技术恰恰让这变得简单,它们能够向家庭和工厂工人征收几千美元的运输费,然后让他们在缺少法律保护的遥远国度拼命工作来偿债。即便已经建立起了支配性的宏伟的全球性机构——也许可以比肩古代中东的圣王,或中世纪的宗教权威,但这些机构却没能保护债务人,而是加强了债权人的权利。国际货币基金组织就是这里最具戏剧性的典型例子。它站在一个重要的新兴全球性官僚机构的顶峰,是人类历史上第一个真正的全球性行政体系,它不仅在联合国、世界银行和世界贸易组织中颇负盛名,在无数和它们合作的经济联合体、贸易组织和非政府组织中也是如此——后面这些机构主要是美国赞助的。它们全都按照一个原理运作,即“人人都应偿还欠下的债”——美国财政部除外。这是由于任何国家违约所带来的恐慌都会危及整个世界的货币体系,如爱迪生所生动描述的那样,威胁将全世界成堆的(虚拟的)黄金变成一文不值的木棍和纸片。

这些都是真话。尽管如此,我们这里谈的仅仅是40年间的事情。但尼克松的奇招——赫德森称其为“债务帝国主义”(debt imperialism),已经开始承受巨大的压力。第一个受害者恰恰是致力于保护债权人的帝国官僚机构,而不是那些美国欠了他们钱的人。国际货币基金组织所坚持的几乎完全由穷人来偿债的政策,同样遭遇了全球性的社会反抗运动(即所谓的“反全球化运动”,尽管这个称呼极具欺骗性)。接踵而至的是东亚和拉丁美洲直接而彻底的财政反抗。2000年,东亚国家开始有系统地抵制国际货币基金组织。2002年,阿根廷犯下了终极罪行:他们违约了,但未受惩罚。随之而来的美国军事行动明显是为了恐吓与威慑,但显得并不太成功。部分原因是,为了资助军事行动,美国不仅求助于它的军事客户,而且也越来越指望中国——它现存的头号军事对手。美国金融业几近全面崩溃,尽管它几乎被赋予了随意造钱的能力,却仍然陷入了它也无法偿付的数千亿美元的负债中,让世界经济受阻,连债务帝国主义能保证稳定的幌子都被破除了。

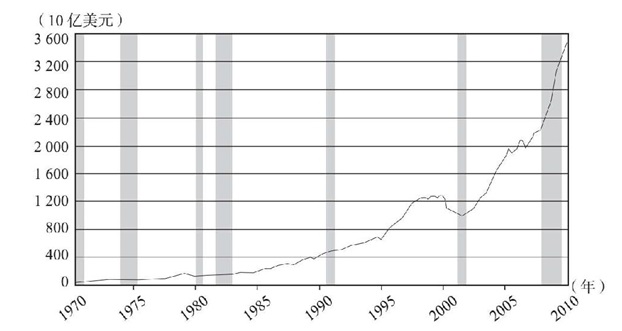

为了对我们所谈论的金融危机的严重性有所认识,这里给出一些从圣路易斯联邦储备委员会(St.Louis Federal Reserve)的网站上采集的统计图表。

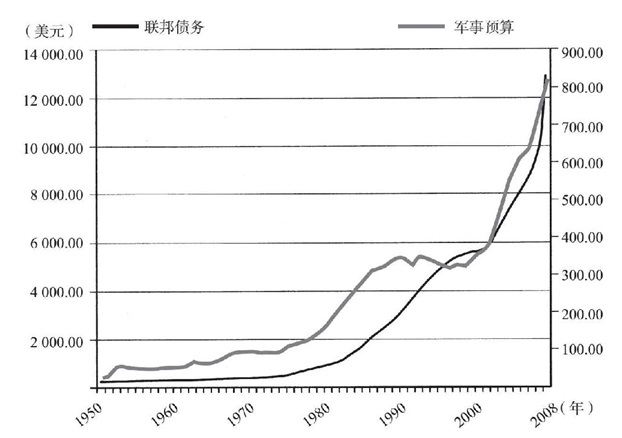

图12.2是美国海外负债的总额:

图12.2 1970-2010年美国海外负债总额

注:阴影部分是美国经济衰退时期

国外和国际投资者持有的联邦债务(FDHBFIN)

数据来源:美国财政部,金融管理服务局

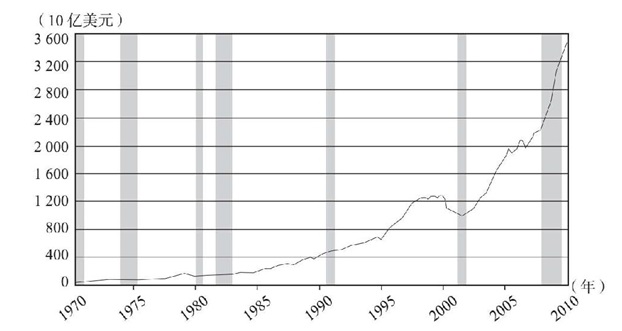

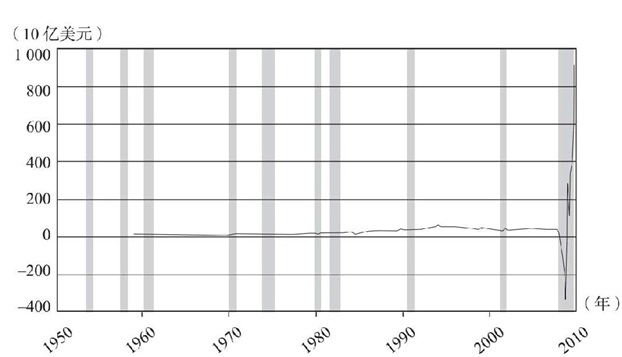

与此同时,美国的私有银行对崩溃做出了迅速反应,不再假装他们是在应对一个市场经济,并将所有可动用资产转移到购买了美国国库券的美联储的金库内。

它们从而通过另一个我们不可能理解的神秘戏法,在最初近4 000亿美元储备金消失后,最终拥有了史无前例的巨大财产。

在这个时候,一些美国债权人明显感觉到,他们终于可以使自己的政治诉求得到重视了。

图12.3 1950-2010年美联储储备情况

注:阴影部分是美国经济衰退时期

联邦储备委员会总储备,已根据准备金要求修正(TRARR)

数据来源:联邦储备体系储备委员会

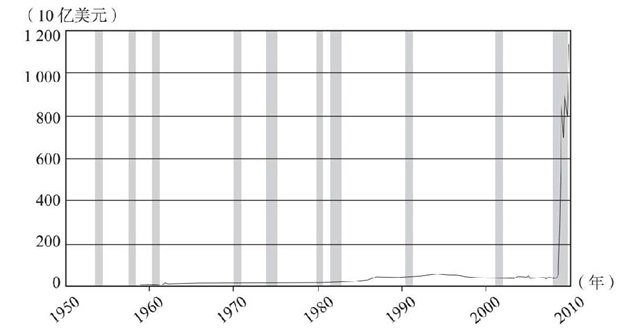

图12.4 1950-2010年美国私有银行储备金额

注:阴影部分是美国经济衰退时期

存款机构非借入准备金(BOGNONBR)

数据来源:联邦储备系统储备委员会

1. 这并不是一个新的观点,它部分依托布罗代尔主义派(Braudelian,世界体系),例如,Mielants(2007)的著作。自尼克松时代开始,发展了这一联系的更经典的马克思主义版本,参见Custers 2007。对这一联系更为主流的新古典主义处理,参见Mac-Donald & Gastman 2001, MacDonald 2006。

2. 见McDermott 2008:190中的富布赖特参议员(Senator Fullbright)。

3. 我注意到,这直接违反了美国宪法(1.8.5)的意图,即只有国会有权“发行硬币,并管理其价值”——这无疑是依据杰弗逊的支持者的授意,因为他们反对成立中央银行。美国仍然遵守这一法律的要求:美国的硬币由财政部直接发行。美国的纸币发行令由财政部的部长签署,但它并不是由财政部发行,而是由美联储发行。从技术上来说,这些纸币是银行票据,只不过和英格兰银行一样,只有一家银行有权独家进行发行。

4. 对那些不了解美联储如何运转的人:从技术上来说,要分为几步。通常由财政部将债券面向公众发行,之后美联储进行回购。然后,美联储将由此制造的货币以特定的低利率贷给其他银行,这些银行因此可以更高的利率贷出。美联储有能力作为银行体系的监管者,它也设定了部分准备金率:对于从美联储借入或者拥有的存款,或者其他能够记为资产的每一美元,这些银行能够“贷出”——实际上是创造——多少美元。通常这一比例是10比1,但是一些法律漏洞使银行能够显著超过这一比例。

5. 确实提出了它的黄金储备为何目的这一有趣的问题。

6. 如今,对于在货币制造过程中中央银行所扮演的确切角色,存在很大的政治争议。有些人坚持认为美联储实际上是(或者应该是)政府政策的扩展;另一些人坚持认为它应该是属于投资人群体的自治的声音。它在货币制造过程中的角色,以及在部分准备金银行中的状态,都有很大的争议。最近在保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)和史蒂夫·吉恩(Steve Keen)之间发生的争论就表明了这一点。前者代表新古典主义学派,后者则是现代货币理论(Modern Monetary Theory)的支持者。英格兰银行后来发表了一篇名为《当代经济中的货币制造》(Money Creation in the Modern Economy)的报告,也加入了争论。令人意外的是,在这份报告中,英格兰银行明确采用了现代货币理论的立场,即大部分货币实际上都是由私人银行创造的,部分准备金体系实际上没能对它们的这一做法形成太多的限制。这是一份非常吸引人眼球的声明,实际上相当于承认所有用来证明紧缩项目合理性的说法都是错误的。

7. 实际发生的情况,事实上美国政府有一种办法印钱,但美国政府没有允许自己采用这一选项。这种办法就是发行高面额硬币。因为宪法要求只有联邦政府能够发行“硬币”,所以金属货币仍然直接由财政部制造,而纸币由美联储印制。目前政府制造的最高面额硬币是一美元硬币,但如果政府要制造价值一万亿美元的“白金硬币”,并用它来偿还政府债务,法律并无禁止的理由。实际上,在2010年爆发赤字危机时,现代货币理论的支持者真的提议采用这一做法,并在媒体上进行了讨论。但很明显,它从未被奥巴马(Obama)政府认真考虑。

8. 实际上,近年来美国全球霸权最大的妥协是这样一个事实:如今有一个地方(中国大陆)的防空如此密集和复杂,这使得美国空军再也不能确定自己能随意穿透。当然,没能炸死乌萨马·本·拉登(Osama bin Laden)是对这一霸权最吸引眼球的限制(本·拉登于2011年5月1日被美国军方击毙。——编者注)。

9. 或者把钱投入美国股市,最终也能产生类似的效果。如赫德森所说,“美国外交官已经清晰地阐明,要收购美国公司的控制权,或者甚至重新使用黄金,都将被视为不友好的举动”(2002a:7)。所以,除非他们想彻底脱离美元(而这将被看作更加不友好的举动),否则没有什么其他选择。

10. Hudson 2002a:12.

11. 正如许多人已经指出的那样,大概这一时间转向欧元的三个国家——伊拉克、伊朗和朝鲜,正是被布什孤立、被称为“邪恶轴心”(Axis of Evil)的国家。当然,我们在这里可以争论因果。另外很重要的一点是,像法国、德国等使用欧元的核心国家也一致反对这场战争,美国的盟友都是来自英国等对欧元有怀疑的国家。

12. 几个对美元和帝国关系的代表性观点:站在保守的、新古典主义视角,Ferguson(2001, 2004);站在后凯恩斯主义的视角,Hudson(2003a);站在马克思主义视角,Brenner(2002)。

13. 在主流和非主流的经济学家之间,关于石油销售用美元计价这一事实是否给美国带来了类似铸币权的优势,也存在着争议。出于当前的目的,真正重要的是美国的政策制定者似乎感到它们在象征意义上十分重要,拒绝任何企图做出改变的尝试。

14. 甚至中央情报局(CIA)现在也普遍把这种安排称为“奴隶制”,尽管严格来说,劳役偿债是不同的。

15. 与上文中的赤字/军事图表进行比较,曲线基本上完全相同。

债务货币化对世界经济体系的深远影响

在达拉斯联储主席理查德·费舍尔(Richard Fisher)近些年的中国之行中,无论他走到哪里,都有人托他给美联储主席本·伯南克捎口信:“别再凭空造钱来买美国国库券了。”

同样的,从亚洲抽取来支持美国战争机器的钱,永远也说不清楚更该被视为“贷款”还是“贡金”。但是,中国突然成为美国国库券最大的持有者已经明显地改变了态势。有些人也许会问,如果这些真是在支付贡金,为什么这个美国最主要的对手会在一开始就购买美国国库券——更不用说认可各种心照不宣的货币安排来维持美元的币值,也就是美国消费者的购买力?但我认为这是一个极佳的例子,可以说明为什么采用一个非常长期的历史视角来思考会如此有益。

从长远的视角来看,中国的行为一点也不奇怪。事实上这是其一如既往的行为。中国特别的一点就是,至少从汉朝开始它就采取了一种独特的纳贡制度,即他们愿意给附庸国回馈远多于其接受的朝贡品,以换取他们对中国皇帝“世界之主”的认同。这种做法在应对一直威胁中国边疆的北方草原上的蛮夷时,已经发展成为一条计策:让他们浸淫于这些奢侈品之中,从而变得满足、柔弱且不再好战。在和类似日本、韩国及许多东南亚国家进行的“朝贡贸易”中,中国就系统地实施了这种手段;1405-1433年,在著名太监船长郑和的率领下,这种贸易甚至扩展到了全球范围。他领导了7次横跨印度洋的远征,他伟大的“珍宝船”和一个世纪后西班牙的寻宝舰队形成了鲜明的反差。郑和的船队不仅携带数千名武装海员,还有数不清的丝绸、瓷器和其他中国珍宝,赠送给愿意认可皇帝权威的当地统治者。所有这些表现都深深植根于一种极端的沙文主义意识形态(“不管怎样,这些蛮夷怎么可能有我们需要的东西?”);但是,把这种策略用于应对中国的邻国——一个比它小得多但可能惹麻烦的小王国来说,这种政策被证明是极为明智的。事实上,这个政策的确明智,以至于美国政府都在冷战时期被迫或多或少地采用了它,从而给韩国、日本和某些它所偏爱的东南亚盟国(它们传统上是中国附庸国)创造了非常优厚的贸易条件;在这个情形中它的目的是遏制中国。

考虑到所有这些,现在的形势变得容易理解了。当美国是一个遥遥领先的世界经济霸主时,它能够维持中国式的朝贡制度。于是这些国家从美国的军事保护国中脱颖而出,得以让自己从贫困状态一跃进入第一世界的行列。在1971年后,美国相对于世界其他国家,经济力量开始下滑,这些国家开始渐渐地转变回更老式的进贡国。然而中国的参与引入了一个全新的元素。完全有理由相信,从中国的角度来看,这是把美国降低为一个类似于中国传统附庸国的极其漫长过程的第一步。其中总会有政治成本,之前那个新闻标题所示的是最终代价的一些前兆。

至此我所有的论述只是为了强调一个贯穿本书的事实,即货币没有实质。它事实上什么也不是,因此其本质一直是,而且估计以后也仍然是,政治争论的问题。美国历史的早期阶段恰好证明了这个论断的正确性——19世纪在主张金本位者、绿背党、自由银行制度的支持者、金银复本位者和主张自由制造银币者之间的争锋生动地证实了这点;或者我们可以看看具体的事例——美国选民对中央银行的构想是如此怀疑,以至于联邦储备系统在英格兰银行建立3个世纪后,在第一次世界大战前夕才建立起来。正如我所提到的,甚至国债的货币化也是把双刃剑。在杰斐逊眼里,它可被看作战士和金融家的最致命的联盟,但它也使政府被视为一个道德上的负债者,欠国民白纸黑字写下的自由。也许没人能像1963年马丁·路德·金于林肯纪念堂前台阶上所做的“我有一个梦想”演讲那样雄辩地论述这一点:

从某种意义上说,我们来自己国家的首都是为兑现一张支票。当我们共和国的建造者写下宪法和独立宣言中的崇高话语时,他们给所有美国人签了一张有权继承的承付票。这张票据是一个承诺,即所有人——是的,无论黑人还是白人——将被保证拥有“生命、自由和追求幸福”的“不可剥夺的权利”。就她的有色公民而言,如今美国已明显对这张承付票违约了。美国未能履行这项神圣的职责,而是给了黑人一张空头支票;这张支票被退回,上面写着“存款不足”。

人们可以从同样的角度来看待2008年的经济大崩溃,即债权人与债务、富人和穷人之间多年的政治搏斗的结果。从某个层面上来说,正如人们所见,这确实是一场骗局,一个极为复杂的庞氏骗局,在完全意识到作恶者能够逼迫受害者帮他们脱离困境的情况下,它被设计出来的目的就是为了在某个时刻崩溃。在另一个层面上,这可以看作关于货币和信贷确切定义的论争的高潮。

“二战”结束时,工人阶级起义即将爆发的幽灵基本消散了,它在之前一个世纪里始终困扰着欧洲和北美的统治阶级。这是因为阶级斗争被一个心照不宣的调解方式延缓了。概括地说,从美国到西德的北大西洋国家的白人工人阶级和政府做了一笔交易,即如果他们同意将所有根本性地改变整个体系的本质的幻想搁置一旁,他们就可以保留其工会,享受广泛的社会福利(养老金、假期、卫生保健等);并且最重要的是,通过资金充裕且不断扩展的公共教育机构,他们知道自己的子女有合理的机会彻底脱离工人阶级。所有这些当中最关键的一个要素就是一种心照不宣的保证,即工人生产力的提高会与工资的增长相对应。这在很大程度上导致了在这段时期里,生产力和工资都在快速增长,为今天的消费型经济打下了基础。

经济学家称之为“凯恩斯时代”(Keynesian era),因为这是约翰·梅纳德·凯恩斯的经济理论盛行的一段时期。凯恩斯的经济理论已经是美国罗斯福新政的基础,随后又被几乎所有工业化民主国家所采用。与这些理论一起到来的,是凯恩斯对货币相当随意的态度。读者应该还记得,凯恩斯完全认可银行的确是凭空造钱,因此在经济低迷时期,没有内在原因反对政府采取这种手段来刺激需求——这个立场长久以来一直深受债务人青睐,但却是债权人的厄运。

凯恩斯自己在他的时代因为一些相当激进的言论而声名大噪,比如他呼吁彻底消灭依赖别人的债务生活的阶层——他称之为“食利者的安乐死”。不过,他真正的意思是通过逐步降低利率来消除这个阶层。就凯恩斯主义的程度而言,这种观点已经远不如第一次出现的时候那么激进了。事实上,这完全属于庞大的政治思想传统的一部分。请仔细回想一下亚当·斯密没有债务的乌托邦理想,尤其还有大卫·李嘉图对像寄生虫一样的地主的谴责,他认为这种人的存在有害经济增长。凯恩斯只是沿着相同的路线继续前进,将靠收租生活的人看作与资本积累的精神格格不入的封建制残余。在他看来,这种举措远非革命,而是避免革命的最好方式:

因而,我认为资本主义中的食利现象是一个过渡阶段,它会在完成自己的任务后消失。随着它的消失,资本主义中的其他部分会经历一次重大变化。此外,我所主张的几个步骤,有一个巨大的优势,也就是食利者和没有用途的投资者的安乐死,不会是一件突如其来的事情……而且不需要革命。

“二战”后,当凯恩斯主义的解决方案付诸执行时,它只提供给了世界人口中相对较少的一部分人。随着时间的推移,越来越多的人希望享受到这项政策。1945-1975年,几乎所有的群众运动有可能是革命运动,都可被视为对进入凯恩斯主义政策范围的诉求。这是一种对政治平等的诉求,它假定没有一定程度的经济保障,平等是毫无意义的。不仅北大西洋国家少数族群运动是如此,当时被称为“民族解放”的运动也是如此。就前者而言,少数族群(比如马丁·路德·金博士为之呐喊的那些人)最初是被政策抛弃的;就后者而言,它覆盖了从阿尔及利亚到智利的广阔范围。最后,也许还有最为戏剧化的、20世纪60年代末期及70年代的女权运动。20世纪70年代的某个时间点上,事态到达了破裂点。资本主义作为一种体系,看上去完全无法将这样的政策扩展至每一个人。如果所有工人都是自由雇用的劳动者,该体系甚至很有可能不再具有可行性。它肯定无法给世界上所有的人提供20世纪60年代一个密歇根或都灵的汽车工人的生活标准(他们有自己的房子、车库,有能力让孩子上大学),而且这还是在大量的孩子开始要求生活不要那么单调乏味之前。这种结果我们也许可以用“容纳的危机”来称呼。到20世纪70年代后期,现存的制度已经明显处于崩溃的状态,同时还为金融混乱、食品骚乱、石油危机、生态危机及广为流传的关于经济增长即将停止的末日预言所困扰。结果证明,所有这些都是用来提醒民众,所有的政策交易都取消了。

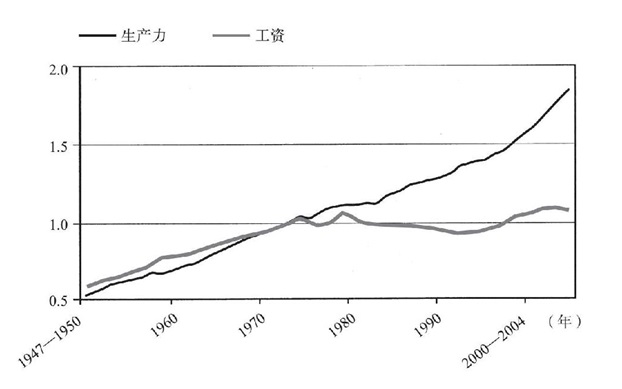

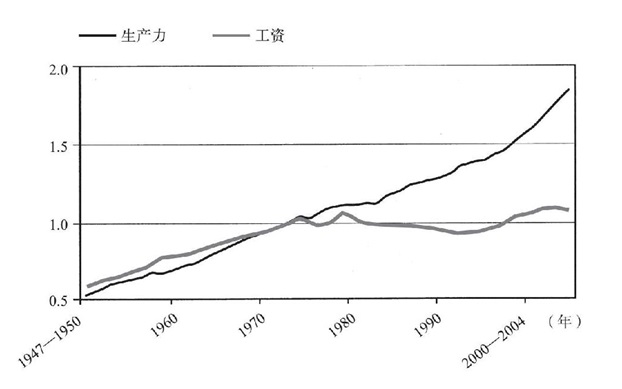

当我们开始以这种方式构建整个故事时,很容易看到在1978-2009年这30年,除了政策交易和解决方案已经改变,大体上遵循着同样的模式。无疑,当美国的罗纳德·里根和英国的玛格丽特·撒切尔同时对工会的力量和凯恩斯留下来的学说发起了系统的抨击时,这是在明确地宣告以前所有的政策交易都取消了。现在所有人都享有政治权利——到了20世纪90年代,甚至拉丁美洲和非洲的大部分人都如此——但政治权利将变得毫无经济意义。生产力和工资的联系被切断,生产率持续增长,但工资陷入了停滞甚至萎缩状态:

起初,与这种趋势相伴随的,是“货币主义”(monetarism)的回归,这种学说认为,即使货币不再以任何方式和黄金或其他任何商品挂钩,政府和央行的政策也应该首先考虑小心地控制货币供给,以保证它在流通中就像稀缺的商品。即便与此同时,资本的金融化意味着大多数投资于市场的货币已完全和贸易生产脱离关系,而成为纯粹的投机。

图12.5 1947-2004年美国社会生产力和员工工资情况

所有这些并不是说世界人民没有得到什么;只不过正如我所说,政策交易的条件改变了。在新的分配制度下,工资不会再涨,但工人们被鼓励去购买资本主义的一杯羹。现在的政策并没有让食利者安乐死,而实际上是让人人都可以成为食利者,可以从他们自己的程度越发惊人的剥削中吃到一块肉。政策手段丰富多样,也是我们所熟悉的。在美国,有401(k)退休计划及其他无数鼓励普通公民入市投机的方法;但它们同时也鼓励他们借款。撒切尔主义和里根主义一个共同的指导原则是,只有普通劳动人民能够至少渴望拥有自己的房子,经济改革才能获得广泛支持。为了做到这点,无尽的抵押贷款再融资计划把人们认为其价格只涨不跌的房屋当作“ATM机”——正如一句流行广告语所说的。尽管回过头来看时,房屋实际上更像信用卡。接下来真正的信用卡开始扩散,互相欺骗。此时对于很多人来说,“分资本主义一杯羹”不知不觉地演变为一种对低报酬工作者而言十分熟悉的灾祸难以区别的东西,即放高利贷者和典当商。它也未能阻碍国会在1980年废除美国联邦高利贷法。这项法案之前将利率限定为7%~10%。这和美国通过把贿赂立法者有效地合法化(将其重新定义为“游说”),从而很大程度上摆脱了政治腐败的问题如出一辙,25%、50%,甚至在某些情况下(如发薪日贷款),120%这种以前在有组织犯罪中才有的典型超高年利率,现在都被完全地合法化,高利贷的问题也就可以束之高阁了。从而,讨债不再通过雇用的打手或者那些在受害者家门口放伤残动物的人来执行,而是靠法官、律师、执行官和警察。

许多新名词被杜撰出来形容这种新的分配方式,从“金融的民主化”到“日常生活的金融化”,不一而足。在美国之外,它被称为“新自由主义”(neoliberalism)。作为一种意识形态,新自由主义意味着不仅是市场,而是整个资本主义(我必须不断提醒读者这两者是不同的)成为几乎一切事物的组织原则。我们都会将自己想成一家家微型企业,按照投资者和执行者之间的关系组织起来:一边是冷血的、算计的银行家;另一边是负债的战士,已然放弃了任何个人荣誉感,并将自己变为一种耻辱的机器。

在这个世界上,也许仅仅是因为有那么多人欠债而难以偿还,才导致“还债”差不多已经可以被看作道德的定义本身。比如,大型企业,甚至一些小企业面临某项债务的时候,几乎都会想着拖延下去,看如果它们不还债会怎么样——它们只有在提醒、催促或是法院命令的驱动之下才会遵守约定。这已经成为美国许多类型行业中的常规形态。换言之,荣誉原则几乎已经完全从市场中消失了。其结果也许就是,整个有关债务的主题开始被宗教的光环所环绕。

事实上,我们甚至可以提出一种二重神学,一边为债权人服务,另一边为债务人服务。那么,美国债务帝国主义走入新阶段同样伴随着福音右派的崛起就不是偶然了——他们无视之前一切既有的基督教神学,满腔热情地拥抱“供给学派经济学”(supply-side economics)的理论,即创造货币并将其有效地提供给富人是带来国家繁荣的最符合《圣经》的做法。推崇这种新的信条最为雄心勃勃的神学家大概是乔治·吉尔德(George Gilder)。他的著作《财富与贫困》(Wealth and Poverty)在1981年成为畅销书,而当时“里根革命”(Reagan Revolution)已拉开序幕。吉尔德的观点是,那些觉得钱不能被创造的人陷入了一种老式的、无神论的唯物主义,并没意识到正如上帝可以凭空创造东西那样,他给人类最大的恩赐就是创造力本身,它的发生方式和上帝的创造过程一模一样。投资者若是愿意接受信任他人的创造力所必须承担的风险,那么确实能够以此凭空创造价值。吉尔德非但没有将模仿上帝无中生有的力量视为狂妄自大,反而认为这正是上帝所期望的:创造货币是一种恩赐,一份福佑,是获得恩典的渠道;也是一项承诺,但即便不断将那些债券续期,也无法践履它们,因为它们的价值是通过信仰(这里再次回到“我们信仰上帝”)才变成现实的:

那些自己对资本主义的未来不抱希望的经济学家,倾向于忽视在很大程度上决定了未来的机遇和信仰的动力。不相信宗教的经济学家总是无法领悟用以实现进步的崇拜模式(modes of worship)。机遇是变化之基,是神性之舟。

这种情感的倾泻激励了类似帕特·罗伯特森(Pat Robertson)的福音传道者,他们宣称供给学派经济学是“关于货币创造的第一门真正神圣的理论”。与此同时,对于那些不能创造货币的人,有一种十分不同的神学安排。“债务是新的脂肪。”震惊于现状的玛格丽特·阿特伍德(Margaret Atwood)曾评论道。她家乡多伦多的公交车里,充斥的广告已不再像之前那样,试图用丧失性吸引力而带来的恐怖让乘客感到恐慌,而是改为给人们提供如何从报信人带来的更加迫在眉睫的恐惧中解脱出来的建议:

甚至还有债务电视节目,它们有一种熟悉的宗教复兴的声音。有很多关于购物狂放纵行为的报道,那时你不知道着了什么魔,一切都模糊不清,最后就成了那些人中的一员,声泪俱下地忏悔。他们浑身战栗,寝食不安,负债累累,毫无希望,并且采取了撒谎、欺骗、偷窃和在银行账户间拆东墙补西墙的做法。家庭成员和亲人证实了他们的生活已经被债权人有害的行为给摧毁了。电视主持人发出了怜悯但又严厉的警告,在节目里扮演了牧师或信仰复兴运动者的角色。他们一下看到了希望,接着开始悔改,并许诺绝不再犯。他们厉行苦修,把信用卡一点点地剪断,开始严格限制开支。最终,如果一切顺利的话,他们把债务偿还了,他们的罪行得到原谅,自己也得到赦免。新一天的黎明来临了,第二天早上你站了起来,成为一个更难过,但更有偿债能力的人。

这里,冒险根本不是什么神性之舟,而是恰恰相反。对于穷人来说,别人的好事在他们那里总要变个样。在某种程度上,我们也许可以这样看,阿特伍德的描述完全颠覆了备受尊敬的马丁·路德·金在“我有一个梦想”的演讲中先知般的声音:战后最初的年头,盛行的是国家向其最卑微的公民还债的集体诉求,要求那些曾经做出虚假承诺的政治权威赎罪;而现在,正是那些卑微的公民,又被教导要把自己当作罪人,去寻求某种纯粹个人的救赎,这样才有权和其他人类成员发展符合道德的联系。

与此同时,这里正发生着某种具有深刻欺骗性的事情。所有这些道德戏剧,出发点都是这样一个假设,即个人的债务说到底是自我放纵的问题,一种有害亲人的罪恶——因此,要救赎,必然就要清洗自己、克制自己。不过我们都没有看到的,首先是这样一个事实:现在每个人都欠债了(据估算,现在美国家庭的债务平均达到了其收入的130%),但这笔巨债中,只有很少一部分挥霍在赌马和不实用的物件上。经济学家通常所说的可自由支配个人开支(discretionary spending)而借的钱,主要是给了孩子,与朋友分享或用于其他可以构建和维持与他人关系的方法上。这种关系是超越单纯的物质计算之上的。可见,现在的人们只有筑起债台,才能获取一种超越于简单的存活下去的生活。

就其中的政治意味而言,它似乎偏离了我们从资本主义发端就看到的一条主线。归根结底,社会交往本身现在已经被当作犯罪和邪恶。对此,大多数一般美国人(包括黑人和拉丁裔美国人、新近的移民,还有其他先前被排除在信用之外的人)固执地坚持原来的生活方式,继续彼此相爱,以此作为对新情况的回应。他们继续在为家人购置房产,为聚会准备酒水和音响系统,为朋友准备礼物;他们甚至不顾游走于违约或破产边缘的窘境,继续举办婚礼和葬礼——他们显然是在想,既然现在每个人都是一个小资本家了,为什么他们就不能同样凭空创造货币呢?

不过,我们不能夸大可自由支配个人开支在引起家庭负债中的作用。在美国,造成破产的首要原因是灾难性的疾病;大多数借款只是为了求得生存(比如为了工作而买车);而且,就算是上大学,现在也越来越多地意味着,一个人在随后的工作生涯中,至少一半时间都是为了还债。尽管如此,我还是要指出,仅仅是存活下去是远远不够的,人生也不应该仅仅如此。

到20世纪90年代,这种紧张态势重新在全球范围内出现。原先国家主持建设宏大工程(比如阿斯旺大坝)需要大额贷款,现在更多的是强调微型信贷(microcredit)。孟加拉的乡村银行(Grameen Bank)取得了很大的成功。受其启发,这种新的信贷模式专门寻找贫穷社区中失败的企业家,向他们提供小额低息贷款。乡村银行认为,“信用是一项人权”。同时,新的信贷模式试图利用“社会资本”(也就是知识、人际网络和世界贫困人民为了在艰苦的环境中求生存而使用的聪明才智),并将之转变成一种产生更多(扩张性)资本的方式,让它可以每年以5%~20%的比率增长。

朱莉娅·埃利艾克(Julia Elyachar)等人类学家发现,这种新情况产生了两面的效应。一位相当坦率的非政府组织顾问1995年在开罗曾向她解释道:

货币就是权力。这是权力货币。你要出手大方,往大处着眼。这里借钱的人如果还不了就要坐牢,你为什么还要担心?

在美国,我们每天都能从邮箱里拿到10来张信用卡。为了那点信用,你要支付惊人的实际利息率,大概有40%。但这是别人送上门来的卡,你就收下了,钱包里塞满了各种信用卡。这让你感觉不错。这里也应该一样,我们为什么不帮助他们也陷入债务呢?只要他们偿还贷款,我真的会去关心他们把钱用到哪里去吗?

这两段引文明显毫无条理。可以把它们联系在一起的主旨似乎是:人应该欠债。欠债本身就是好事——它是权力。不管怎样,如果人们的权力太大,我们还能逮捕他们。债务和权力,罪恶和救赎,几乎是难以区分的。自由即奴役,奴役即自由。埃利艾克在开罗期间,目睹了一个非政府组织训练项目里年轻的研究生举行罢工,争取获得启动贷款的权利。与此同时,几乎每一个参加这次罢工的人都理所当然地认为,与他们一同罢工的同学(更不用说其他参加这次项目的学生了)都在败坏和盘剥发放启动贷款的制度,把它当作摇钱树。这里也出现了同样的情况:那些经济生活中原来基于长期信任关系的方面,由于信贷官僚机构的介入,实际上正在逐渐非法化。

十年之后,整个微型信贷工程,即便在它发源的南亚,也开始发生危机,几乎与美国次级抵押贷款危机难以区分:出现了一大批肆无忌惮的放贷者,投资者收到了各种欺骗性的金融评估,贷款利息日积月累,借款者试图集体拒绝还债,放贷者开始雇用暴徒没收他们仅有的财富(比如波浪形的锡制屋顶),并最终导致自杀成为风尚。自杀的往往是贫穷的农民,他们的家庭落入了永远不可能逃出的债务陷阱。

这段新的周期,就像1945-1975年的那个周期一样,在又一次“容纳的危机”中达到高潮。事实证明,真的将世界上每个人都变成一家家微型企业,或者让“信用民主化”,达到可以使每户想要房子的家庭都能拥有自己的一座房子(而且如果你想,既然我们拥有建造房屋的手段,为什么他们不应该拥有房屋呢?有家庭“不配”拥有房屋吗?),并没有比原来那种允许所有受雇劳工拥有公会、养老金和保健福利金的做法更具有可行性。资本主义不是这样运转的。它本质上是一个等级制的、排斥性的体系。而当它达到破裂点的时候,症状就会再次出现,就像20世纪70年代所发生的那样:食品骚乱、石油危机、金融危机;人们此时会突然惊奇地意识到,当下的发展道路在生态上是不可持续的,他们看到了各种启示性的图景——灾难即将来临。

次级债崩盘伊始,美国政府就被迫决定,究竟是谁有权凭空制造货币——金融家还是普通公民?结果显而易见。美国政府用纳税人的钱为金融家们纾困——基本上也就意味着他们所想象的货币被当作真实的货币对待。同时又将抵押货款者压倒性地置于法院的怜悯之下。在他们头上还有一年前国会刚通过的一项破产法(这真是先知先觉,不禁让人怀疑),这项法律对于负债者尤为苛刻。什么都没有改变。重大的决策全都被推迟了。很多人所期待的大对话(Great Conversation)根本没有发生。

1. 这一故事来自《华尔街日报》(Wall Street Journal)的一篇文章,“不要把债务货币化:达拉斯(Dallas)联储主席论通胀风险和中央银行的依赖”(“Don't Monetize the Debt: The president of the Dallas Fed on infl ation risk and central bank independence”,Mary Anastasia O'Grady,《华尔街日报》,2009年5月23日)。我应该补充一下,在当前流行的用法中,“把债务货币化”基本被用作“印钱”偿债的同义词。这一用法几乎成为通用用法,但是它并不是这一词语的最初含义,即把债务本身变成货币。英格兰银行并未印钱来偿还国家债务,而是把国家债务本身变为货币。在这里,也存在关于货币自身本质的深刻论述。

2. 这一安排有时被称为布雷顿森林体系II(Bretton Woods II)(Dooley, Folkerts-Landau& Garber 2004, 2009):实际上,这一协议至少从20世纪90年代开始,使用多种非官方的手段使美元被人为地保持在高位,使东亚货币——尤其是人民币——被人为地保持在低位,以促进便宜的亚洲产品出口到美国。因为从20世纪70年代开始,美国的真实工资水平要么处于停滞状态,要么持续回落,所以这一做法结合消费债务的积累,成为美国人的生活水平没有大幅下跌的唯一原因。

3. 关于郑和,参见Dreyer 2006, Wade 2004, Wake 1997。关于整体上的朝贡贸易:Moses 1967, Yü 1967, Hamashita 1994, 2003; Di Cosmo & Wyatt 2005。

4. 这里的论述借鉴了Arrighi, Hui, Hung and Selden 2003,有些内容回应了阿里吉(Arrighi)的著作《亚当·斯密在北京》(Adam Smith in Beijing,2007)。

5. 例如,乔万尼·阿里吉论述美国确实尝试把它的债务变为朝贡体系,但是最终它无法维持:“美国在20世纪90年代的经济复苏,以及全球经济对处于增长状态的美国经济的持续依赖,其基础都是在世界历史上前所未见的美国的外国债务的增长。美国每天为平衡其经常账户与世界其他国家往来,需要20亿美元(还在增长)。如果不把这笔金额转变成彻底的贡金或者‘保护费’,这一情况就绝不可能在任何一段时间内被复制。但是……美国曾尝试提取此类贡金,并把它变为一个全新的、在历史上首次诞生的真正全球化帝国的基础,最终遭遇了惨痛失败,在20世纪20年代到30年代,造成了前所未有的全球政治动荡。”(2009:164)。阿里吉论述正是这种尝试,导致了2008年的经济危机爆发。

6. 当然,日本是一个例外,因为它甚至在此之前就达到了类似第一世界(First World)的地位。

7. Keynes 1936:345.

8. 见www.irle.berkeley.edu/events/spring08/feller/.

9. 美国黑帮讨债时,会通过在债务人家门口放被其打残的动物来恐吓对方。——译者注

10. 关键的法案是1980年的《存款机构解除管制与货币控制法案》(Depository Institutions Deregulation and Monetary Control Act),它消灭了所有联邦高利贷法律:从表面上看,这一法案是为了遏制20世纪70年代末期疯狂的通货膨胀,但是当然,在20世纪后四分之一的时间里,当通货膨胀得到控制后,这一法案也没有被撤销。它规定了各州利率的上限,但是像信用卡公司这样的机构,不论它们在哪里运营,都被允许遵守其注册地所在州的法律。这就是大多数公司注册在南达科他州(South Dakota)的原因,因为那里没有利率上限。

11. 第一个来自一本名为《雷克萨斯汽车与橄榄树》(The Lexus and the Olive Tree)的自大且空洞无物的书中的托马斯·弗里德曼(Thomas Friedman)(1999),第二个来自一本同名书中的兰迪·马丁(Randy Martin)(2002)。

12. 在美国,这种“普遍的差异”主要通过种族主义实现。这就是为什么大多数美国人按照种族来组织:比如,韩国的杂货店主或干洗店主,会互相把信用集合在一起,但他们的客户有足够的社交距离,毫无疑问可以在外部扩展信用,甚至期望存在基础的信任关系——因为他们自己通常期望电工、锁匠或提供其他各种服务的合约方,至少尝试利用他们。最终,跨种族的市场变为一个,其中的每个人都被认为是亚玛力人(Amalek)。

13. Cooper 2008:7中引用的吉尔德1981:266。Cooper的论文对债务帝国主义(这似乎是她受到哈德森的启发而杜撰的一个词语)和基督教福音派之间的关系进行了精彩的探索,我衷心地推荐这篇论文。也可参见Naylor 1985。

14. Robertson 1992:153。仍来自Cooper:如前引述。

15. Atwood 2008:42.

16. 顺便一提,对于穷人陷入债务是因为他们无法延迟满足(这是证实了带有各种人类的盲点的经济逻辑的又一种方式,它歪曲了对“消费者”实际动机能够实现的任何可能理解)的传统批评声音,这也是最佳回应。理性来说,因为存款的收益约为每年4%,而信用卡收取20%,消费者应该存钱以备不时之需,并且只在绝对有需求的时候才负债,他们应推迟不必要的购物,直到拥有盈余。极少有人这样做,但是这并不是因为急不可待(等不及要得到那条漂亮的新裙子),而是因为人际关系无法像想象“消费者购买”那样以同样的方式推迟:女儿一生中只有一次五岁,祖父所余的年数仅为几年。

17. 关于这一话题有太多的著作,对于要引用哪一部,你会很犹豫,但是两个出色的例子是:Anya Kamentz的Generation Debt(2006)和Brett William的Social History of the Credit Trap(2004)。关于对债务作为阶级斗争形式的需要的更宏大的观点,大部分受到午夜笔记集体(Midnight Notes Collective)的启发,他们认为不论多么矛盾,“新自由主义在信用的领域内,打开了在资本和劳动阶级之间进行斗争的一个新的维度”(2009:7)。我在某种程度上借鉴了这一分析,但是试图脱离把人类生活视为“繁殖劳动力”的经济主义框架的这一观点损害了大量马克思主义文献——强调超越生存的生活可能有些许受到瓦纳格姆(Vaneigem)的影响(1967),但是基本上回到了我自己关于价值理论的著作上(Graeber 2001)。

18. Elyachar 2002:510.

债与新历史周期的碰撞

我们现在生活在一个独特的历史转折点上。信用危机已经为我们鲜活地展示了最后一章中所提出的原理:资本主义不能真正地在一个人们都相信它能永远运作下去的世界中运作。

之前数个世纪的大部分时间里,大多数人,因为觉得经济体系本身不大有可能永远维持下去,所以也认为不能无限地生成信用。未来很有可能与现在有根本的不同。虽说如此,不知为什么,人们所预期的革命根本没有发生,金融资本主义的基本结构主体仍然健在。一直要到现在这个节骨眼上,我们才日益清楚地看到,当前的制度安排是不可行的;突然之间,我们的集体想象碰壁了。

我们有很充分的理由相信,一代或两代人之后,资本主义将不复存在——最明显的征兆就是,生态学家一直在提醒我们,一个有限的星球是不可能维持一个永久增长的引擎的;而当前的资本主义形式似乎并不能产生那种技术上的突飞猛进和动员能力,足以让我们开始寻找其他行星并前去殖民。尽管如此,面对资本主义要终结的前景,最为常见的反应只是简单的恐惧——即使那些自称为“进步主义者”的人也是如此。我们之所以紧紧抓着现存的体系不放,是因为我们不能想象出更好的方案。

我们是怎么走到这里的?我猜想,我们现在看到的,正是美国资本主义的军事化导致的最终结果。事实上,我们也有很充分的理由说,最近30年见证了一个庞大的官僚机构的构建。这个庞然大物是用来创造和维持人们的绝望的。最为首要的,它要摧毁人们的想象,使人们无法设想除了资本主义未来还有什么样的道路可走。机构的根系在世界的统治者方面。为了应对20世纪60年代和70年代的动荡,他们执着于防止社会运动的增长与兴盛,防止它们提出新的体制路线;他们深信,那些试图挑战现存权力安排的人,在任何情况下都是永远不会得逞的。为此,他们需要建立起一个庞大的军事机器、监狱、警察、各种形式的私人安保公司,以及警察和军事情报机构。他们还需要有所有我们可以想得到的宣传引擎,它们的任务不是直接攻击其他的那些路线,而是创造一种普遍的恐怖气氛,靠侵略主义让人们团结一致并传播绝望情绪,使任何改变世界的想法都看似成为空谈的幻想。对“自由市场”的阐释者来说,维持这个庞大的机器似乎比维持各种可行的市场经济更为重要。还有什么比这一点更能够解释苏联解体后所出现的情况呢?我们通常会想,冷战结束了,俄罗斯应该会拆解军队和克格勃组织,重新兴建工厂。但实际上俄罗斯的所作所为却与此恰恰相反。这只是一个极端的例子,相似的情况在世界各地比比皆是。经济上,这台庞然大物是一个沉重的负担;所有那些枪支、监视器和宣传引擎都是十分昂贵的,却不能实际生产出什么东西。这很有可能是把整个资本主义体系拖垮的另一个因素——还有一个因素就是,资本主义体系内部会不时制造资本主义的未来没有终点的幻觉,这是泡沫不停产生的根源。金融资本成了对未来的大批量买进和卖出;经济自由,对我们大多数人来说,已经沦落为相互持有一小部分要求对方永久服从的权利。

换言之,我们似乎看到了一个深刻的矛盾:一方面,在政治上,要求将资本主义作为管理所有事务唯一可能的办法而确立下来;另一方面,资本主义本身有一个没有公开承认的需要,就是限制它未来的前景,否则可以预料到的就是疯狂的投机行为。一旦投机陷入疯狂,整个机器爆炸,我们就被丢在了现在这个奇怪的地方,甚至无法设想另一种安排各种事务的方式。我们只能想象到一样东西,那就是灭顶之灾。

如果要得到自由解放,我们首先要做的是把自己重新看作历史中的行动者,是可以影响世界的人。这种看法正是历史军事化所试图抹去的。

即便我们正处在一个非常长的历史周期的转折点上,历史的走向仍然在很大程度上取决于我们的行动。例如,上一次从金银货币经济走入虚拟信用货币经济的时候,也就是在轴心时代的末期和中世纪的开端,人类大多是通过一系列巨大的灾难而体验到这种骤然的转变的。历史会不会在当下重演?这很有可能取决于我们是否对此有足够的防范之心。重新回归到虚拟货币,会不会导致帝国和庞大的常备军消失,并建立起某种更大的结构,限制债主的掠夺?尽管我们不知道发生这一切需要多长时间,也不知道它会以什么样的形式发生,我们仍然有充分的理由相信这一切是可能的——而如果人类要存活下去,就必须这样做。资本主义已经在很多方面改造了世界,而且这些改变明显是不可逆的。我在这本书里一直在尝试的,并非向读者提供下一个时代细致入微的图景,而是为读者打开视角,看到更多的可能性。这样,读者会思索,如果从一个宽广的视角,用适合于时代的那种宏伟雄壮来思考我们所看到的一切,会意味着什么。

让我举一个例子。我之前说过“二战”以来的两个民众运动周期:第一个阶段是1945-1978年,人们要求平等地享有公民权利;第二个阶段是1978-2008年,运动围绕着利用资本主义体系的权利而展开。意味深长的是,在第一个周期中,最为直接地挑战了国际现存秩序的民众运动,大多受到马克思主义的启发;而在第二个周期中,大多数民众运动是极端伊斯兰主义的某个变种。如果我们考虑到债务在伊斯兰教有关社会的教义中一直以来占据的中心位置,就能轻易理解其个中缘由。但我们为什么不做出更大胆的设想呢?5 000年来,重大的、戏剧性的道德和金融创新,至少有两次发生在我们现在的伊拉克。第一个创新是有息债务,出现的时间是公元前3000年前后;第二个创新则是在公元800年前后,这一地区发展出了有史以来第一套复杂而明确反对有息债务的商业体系。有没有可能在这片土地上出现第三次创新?对于大多数美国人来说,这似乎是一个奇怪的问题,因为他们已经习惯于把伊拉克人当作独裁统治的受害者,或宗教狂热分子(占领军总是这样看待他们占领区内的人民)。但是,有一点值得我们注意:最为突出的反对美国军事占领的伊斯兰工人阶级运动,也就是萨德党(Sadrist)运动,它的名字出自当代伊斯兰经济学的创始人之一——穆罕默德·巴基·萨德尔(Muhammad Baqir al-Sadr)。的确,伊斯兰经济学从创立以来一直没有给人深刻的印象,无疑也没有对资本主义造成直接的挑战。然而,我们可以想象,在这种类型的民众运动中,正进行着各种有趣的对话,比如工资劳工的地位问题。或者,期待从古老的反抗父权运动的清教式遗产中有所新的突破是天真的。也许它会从女权主义(或伊斯兰女权主义),或某个我们尚未预料到的角落中产生。谁说得准呢?我们可以确信的一点是,历史还没有终结,令人惊奇的新观念必然会出现。

显然,如果不破除我们所习惯的思想范畴,并构建新的思想范畴,就不会产生新的观念。旧的思想范畴,即便不是让我们绝望的机器的内在部分,也几乎已经只是沉重的负担而已。为了破旧立新,是我在本书中花了这么多篇幅讨论市场并在国家和市场之间子虚乌有地选择的原因。非市场即国家的观念,在过去几个世纪的政治意识形态中根深蒂固,以至于人们很难提出什么不同的看法。

市场的真实历史并不像我们从教科书上学来的那样。我们所能观察到的较早的市场,似乎或多或少是古代美索不达米亚精致的行政系统的副产品。这些市场主要靠信用运行。使用现金的市场是随着战争而兴起的。战争中最初用于供给军队的税贡政策推动了现金的流通,而这些政策后来又在各种其他的方面发挥作用。市场一直要到中世纪,才重新采用信用货币体系,并第一次出现了也许可以称为“市场民粹主义”的流行。它认为,市场可以脱离、对抗和外在于国家而存在,比如在穆斯林的印度洋的那些市场。这种观念后来又在中国15世纪大规模的白银暴动中出现。它通常在商人出于各种原因,发现自己的利益与普通民众相一致的情况下,和他们共同反对某个大型国家的行政机器。但是,市场民粹主义总是充满了悖论,因为它仍然在一定程度上依赖于国家的存在,而且,更重要的是因为,它终究需要把市场关系建立在某种单纯的经济计算以外的基础之上:比如荣誉和信任,还有更为基本的,也就是人类经济中更为典型的结社和互助。这反而意味着将竞争放在相对次要的位置。从这个角度看,亚当·斯密创建他的无债市场的乌托邦,根本上是在从这个没有希望的遗产中提取一些元素,将其与基督教西方典型的市场行为观混合在一起——后者的军事化程度不同寻常。他这样做确实有先见之明。但就像所有极具影响力的作家一样,他也只不过是在捕捉他那个时代正在兴起的精神。在此之后我们所看到的,是一连串政治上的摆动,摇摆于两种民粹主义之间(国家民粹主义和市场民粹主义),却没有人注意到,他们所讨论的,其实正是同一个动物的左右两翼。

我们之所以没有注意到这一点,其主要原因我觉得是暴力的遗产已经扭曲了我们周围的一切。战争、政府和奴役不仅仅在将人类经济转变为市场经济的过程中扮演了核心的角色,也在各种程度上影响到了我们的社会中几乎所有的建制。在第七章的末尾,我讲述了我们的“自由”观是如何通过罗马奴隶制度而发生转变的故事。从结交朋友的能力,到与他人发生道德关系的权利,直至成为某种对绝对权力的与生俱来的渴望。这也许只是最具戏剧性的一幕——同时也是最为阴毒的,因为它使人们难以想象,有意义的人类自由究竟会是什么样子。

如果要说这本书证明了什么,那么就是在整个人类历史进程当中,我们行至当下的处境用了多少的暴力——以至于甚至可以让我们将现在的处境想象为生活的本来面目。尤其是,我们的日常经验事实上是与之完全相悖的。正如我所强调过的,共产主义也许是一切人类关系的基础。这种共产主义在我们的日常生活中,最主要是以我们所说的“爱”的形式呈现出来的。但在此之上总是有某种类型的交换体系和一个等级制的体系。交换体系的形式无穷无尽,很多是完全无害的。尽管如此,我们在这里讨论的是一种非常特殊的、依靠算计的交换。就像我在本书一开始所指出的,欠某人一个人情和欠某人一笔债的区别在于,一笔债的数目可以精确地计算出来。计算要求对等。而要实现这种对等——尤其是涉及人与人之间的对等时(事情通常也由此开始,因为人一直是终极的价值)——唯一的办法似乎就是强制性地将人与他们的背景割裂开来,然后才能让他们等同于其他的东西,如下所述:“7张皮和12个大银戒指换你被俘的兄弟”,“你3个女儿中的一个作为这笔150蒲式耳谷子贷款的担保”……

这转而引出了令那些把市场视作人类自由的最高形式的人十分窘迫的事实,即在历史上,非人格的、纯粹商业的市场源于盗窃。经济学家为了避免遭遇这一事实的可能性,最为常见的办法是不停地复述物物交换的神话,像是把它当作咒语在使用。但只需要片刻的思考,它的谬误就显而易见。谁最有可能第一个看到房子里的各种物件,而立刻评估在市场上出售它们可以换回多少东西?毫无疑问,只有盗贼会这样做。乞丐、豪取强夺的士兵,然后也许是讨债者,他们是最早以这种方式看待世界的人。只有在士兵刚刚掠夺过城市和乡镇的手中,黄金或白银锭块才有可能成为简单的、统一的货币。在大多数情况下,他们融化了一些祖传的宝藏,比如克什米尔人的神像,阿兹特克人的胸铠甲,或者巴比伦妇女的脚链——它们都是历史的缩影。他们制造的货币,正因为没有历史而有价值,随处都会接受,不会被问及任何问题。这一点至今依然如此。任何把世界归结为数字的体系,只有通过武器才能维持下去,不论是刀、剑、棍棒,还是当今无人驾驶飞机投下的“激光制导导弹”。

而且,它只有通过不停地将爱转化为债才能运作下去。我知道,我使用“爱”这个词自有它比“共产主义”更有号召力的地方。尽管如此,我们还是得言归正传。市场如果能完全摆脱它们的暴力起源,就必然会成长为某种不同的东西,成长为荣誉、信任和相互连接的网络。而正像这样,要维持一个反其道而行之的强制体系,就需要把人类合作、创新、奉献、爱情和信任的成果再度转变为数字。他们通过这样做,让人们可能把世界想象成不过是一系列冷血的计算。更有甚者,他们把人的社交本身转变为债务,也就是将我们生存的根本基础——因为我们根本上只是我们与他人的关系的总和——改造为有关错误、过失和犯罪的问题,并把世界变成一个不平等的地方,而只有通过完成某种可以消去一切的大型宇宙交易才能克服这种不平等。

也许我们可以问,“我们欠社会什么”,甚至于讨论“欠大自然的债”或者其他宇宙观。这虽然看似把问题的导向翻转了过来,却不过是一个虚假的解决办法——这样做就像是根据那种把我们与宇宙割裂开来的道德逻辑,在绝望地攀爬,以图拯救某种东西。实际上,我们只是在计算这样一个过程,它把我们带到了一个完全痴呆的地步,因为它以我们的确可以绝对地与宇宙分开为前提。我们可以完全地脱离于世界,把其他所有人(或者其他所有生物,甚至整个宇宙)丢进一个布袋里,然后开始与他们谈判。这在历史上产生的结果也就不足为奇了:我们把自己的生活建立在虚假的前提上,把它看作一笔早已逾期的贷款,并因此把我们的存在本身当作罪恶。但这里如果真要说有什么罪恶,那就是欺诈。前提本身就是具有欺骗性质的。有什么比设想我们可以和自己存在的根基谈判更放肆、更可笑的呢?我们当然是不可能做到的。只要我们与绝对存有发生任何种类的关系,我们就在面对一个完全存在于时间(或人类所标度的时间)之外的一种本质;因此,正像中世纪神学家所正确认识到的,和这个绝对存在打交道,是不可能产生债务一说的。

1. 例如,参见Soutik Biswas的India's microfinance suicide epidemic,BBC News South Asia,2010年12月16日。

2. 在我作为活动主义者的工作中,我在许多场合亲眼见到了这一现象:例如,为了保证不会让抗议者感到他们的做法取得了成功,警察会很高兴地关闭交易峰会。

3. 在实践中,它主要包括“免息”的银行安排,为利润贡献的概念开空头支票,但它实际上和其他银行的运转几乎一样。问题在于,利润分享银行和更为传统的银行在同一个市场中竞争,那些预计可以产生高利润的企业,会被提供固定利率贷款的银行吸引,只有那些预计利润较低的企业才会转向利润分享选项(Kuran 1995:162)。要想向无息银行的过渡成立,就必须使所有银行都采取这一策略。

4. 在哈里发的统治下,保证货币供给;在中国,通过系统性的干预来稳定市场,防止资本主义式的垄断;后来,美国和其他北大西洋共和国采用了允许对自身债务货币化的做法。

5. 正如我在第五章中论述的那样,经济生活总是相互碰撞的原则构成的事物,因此,可以说它在某种程度上是不和谐的。实际上,我并不认为这在任何层面上是一件坏事——至少,它永远非常高效。在我看来,源自暴力的扭曲是特有的危害。

结论

也许这个世界真的欠你一份生计

在我看来,现有的许多关于信贷和银行业的著作,在探讨此书中所分析的那种更为宏大的历史问题时,几乎都像在诡辩。确实,早先的一些人物,例如亚当·斯密和大卫·李嘉图是怀疑信贷体系的,但到了19世纪中期,在那些十分关注这些问题的经济学家中,已经有一大部分人在努力证明,不管银行体系的外表如何,它事实上是极为民主的。一种较为常见的论断是,银行体系确实是在将资源从“怠惰的富人”那里聚集起来,输送给“勤劳的穷人”。前者缺乏把他们的钱用来投资的想象力,将其委托给了别人;后者则拥有精力与动力去创造财富。这证明了银行存在的合法性,但也强化了民粹主义者的手段。他们要求宽松的货币政策,保护债务人等——因为既然时局艰难,为什么只让勤劳的穷困百姓、农民、工匠和小商人来受苦?

这引发了第二条推论的思路:毫无疑问,富人在古代是主要的债权人,但现在形势已经逆转了。因此,在20世纪30年代凯恩斯呼吁给食利者安乐死的时候,路德维希·冯·米塞斯(Ludwig von Mises)写道:

公众意见始终对债权人有偏见,总将债权人和饱食终日的富人联系起来,将债务人和勤劳的穷人联系起来。人们痛恨前者,因为他们是无情的剥削者;又怜悯后者,因为他们是受到压迫的无辜受害者。人们认为政府旨在限制债权人索债权的行为对广大群众是极为有利的,受到损害的是一小部分强硬的高利贷者。他们根本没注意到,19世纪的资本主义创新已经完全改变了债权人和债务人的阶级构成。在雅典人梭伦的时代、罗马土地法的时代和中世纪,债权人大多是富人,而债务人是穷人。但在这个拥有债券和公司债券、抵押银行、储蓄银行、人寿保险单及社会保障福利的时代,拥有可观收入的广大人民群众自己就是债权人。

而拥有举债经营的公司的富人,成为现在最主要的债务人。这就是所谓的“金融的民主化”。这不是什么新鲜事:每当有人要求消灭靠收租生活的阶级,就会有别人反对,认为这会毁了寡妇和领退休金的人的生计。

如今值得注意的现象是,金融体系的捍卫者常常准备好了运用两种观点,根据情境所需的言辞来迎合一方或另一方。一方面,我们有托马斯·弗里德曼(Thomas Friedman)这样的“博学者”,庆祝现在“每个人”都拥有一部分埃克森(Exxon)或墨西哥,因而富有的债务人会对穷人负责。另一方面,尼尔·弗格森(Niall Ferguson),2009年出版的《货币的兴起》(Ascent of Money)的作者,仍然能宣称他最主要的发现之一是:

贫穷不是贪婪的金融家剥削穷人的结果。贫穷更多的是源于金融机构的缺乏,是由于银行的缺失,而不是它们的存在。只有当借款人能利用有效的信贷网络,他们才能逃离放高利贷者的魔掌;只有当存款者将他们的钱存放在可靠的银行,才能将钱从饱食终日的富人那里传输给勤劳的穷人。

这就是主流著作中的对话状况。我的目的不是直接与这种观点交锋,而更多的是说明主流的对话一直以来如何在促使我们问错误的问题。让我们以上面引用的这段话来说明。弗格森这里到底在说什么?贫困是由信贷的缺失导致的。勤劳的穷人只有从稳定、可敬的银行(而不是从放高利贷者,或者大概从信用卡公司,或现在收取高利贷利率的发薪日贷款业务那儿)获得贷款,他们才能摆脱贫困。所以弗格森事实上一点也不关心贫困;他只关心某些人的贫困,他们勤劳工作,因此不应该成为穷人。那么那些不勤劳的穷人怎么办?他们想必可以下地狱了(根据许多基督教派别分支的教义,这毫不夸张)。或许水涨船高,他们的生活会随着其他人的生活一同变好。但这很明显是具有偶然性的。他们不值得拯救,因为既然他们不勤劳,所以无论在他们身上发生了什么,都无关紧要。

对我而言,这正是债务道德最有害的地方:不管我们到底如何,金融命令一直以来都试图将我们所有人等同于抢劫者,认为我们仅仅关注世界上能变成钱的东西。它然后告诉我们,只有那些愿意将世人都视为掠夺者,才配得到追求生活中除钱以外任何东西所需的资源。它在几乎每个层面都导致了道德错乱。(“取消所有学生贷款的债务?但这对那些为了偿还学生贷款而奋斗多年的人来说不公平!”请允许我向读者保证,对那些为了偿还学生贷款奋斗多年并最终偿清的人来说,这个观点就像在说,对一个行凶抢劫的受害者来说,不去抢劫他的邻居对他是“不公平的”。)

如果有人同意其潜在的假设(由于度量作为一个物种的人类的成功的终极标准,是其将全球每年商品和服务总产出增加至少5%的能力,所以工作必然是有道德的),那么这个观点也许还有点意义。但问题是,如果我们持续长久地信奉这些学说,我们有可能会毁掉一切。这种迹象已经越来越明显。巨大的债务机器已经在过去5个世纪里将世界上越来越多的人在道德上归结为等同于西班牙征服者的水平,并看似要遭遇这个世界在社会和生态上的限制。资本主义根深蒂固的想象自己会毁灭的癖好已经在过去半个世纪改变了,变成了想着将世界其他部分一起拖下水。而且,我们没有理由相信这种癖好会消逝。现在,我们面临的真正问题是,如何将生活变得更容易,向一个人人可以靠更少的工作来获得更充裕的生活的社会靠近。

因此,我想为不勤劳的穷人美言几句,以此作为本书的结尾。他们至少没有伤害任何人。他们将不工作的时间花在了朋友和家人身上,享受这种时光并关心他们所爱的人,他们为这个世界所提供的也许比我们所承认的更多。也许我们应该将他们看作引领一种新经济秩序的先驱。这个新秩序与我们现在的秩序的区别在于,它没有自我毁灭的倾向。

在此书中我也避免了提出具体的建议,但请允许我提出一个作为结尾。在我看来,我们与某种《圣经》意义上的禧年是久违了:这个日子将要同时影响国际债务和消费者债务。这样的一个日子不仅能减轻人类所蒙受的真切苦难中非常大的一部分,而且还能让我们提醒自己:钱不是不可言说的,偿债不是道德的本质,所有事情都是人类的安排;并且,如果民主意味着什么,那就是让所有人同意以不同方式安排事情的能力。因此,它将是十分有益的。自汉谟拉比开始,伟大的帝国无不排斥这种政策。这一点我认为是意味深长的。雅典和罗马建立了这种范式:即使面对持续不断的债务危机,他们坚持在立法时打擦边球,软化它的冲击,废除债务奴役之类明显的暴行,利用帝国的战利品将各种额外的福利洒向其较穷的公民(他们毕竟构成了军队的普通成员),以此让他们多少保持飘忽不定的状态——但所有这些都没有挑战到债务原则本身。美国的统治阶层似乎采取了一个非常类似的手段:消除最恶劣的暴行(比如债务人的监狱),用帝国的果实来提供有形的和其他的补贴;在最近几年,他们的做法是操纵美元汇率以使中国的廉价商品充斥美国国内,但从不允许任何人质疑欠债还钱这一神圣原则。

然而至此为止,这个原则已经被揭露为一个明目张胆的谎言。事实上,我们并不“全都要”偿还我们的债。没有什么会比对每人的往事一笔勾销、与我们习惯的道德决裂并重新开始更重要了。

到底什么是债务?债务就是对一个承诺的曲解(perversion)。这是一个被数学和暴力腐化了的承诺。如果自由(真正的自由)是交朋友的能力,那么自由必然也是做出真正承诺的能力。真正自由的人们会对对方做出怎样的承诺呢?我们在这里甚至还说不准。这更多的是这样一个问题——我们如何才能到达这样一个能让我们找到答案的地方?而踏上这段旅程的第一步,也就是要接受一点,即在最为广阔的世界里,正如没人有权告诉我们真正的价值是什么一样,也没人有权告诉我们,我们究竟欠别人什么。

1. von Mises 1949:540–41。原始的德文文献在1940年出版,完稿时间可能是在那之前一两年。

2. Ferguson 2007:iv.

3. 在这里我是有实际经验的。在我的朋友们的眼中,我是出了名的工作狂——可以理解,他们经常对我感到恼火——并且我敏锐地知道这种行为即使从最好的方面来说,也是轻微病态的,我肯定这绝无可能使一个人变得更好。

上一篇 回目录 下一篇