中文马克思主义文库 -> 大卫·格雷伯 -> 《债:5000年的债务史》(2011)

06 性与死亡的游戏

如果我们回头审视传统的经济学历史,不难看出,很多事情由于人为原因而消失不见了。把人类的整个生活简化成交换的过程,不但意味着把所有其他形式的经济体验(阶层、共产主义)转至一边,而且也确保了绝大多数非成年男性逐渐融入背景之中——这些人的日常生活,相对来说很难简化成寻求互惠而进行的物品交换过程。

因此,对于交易实际进行的过程,人们最后形成了过滤后的观点。由商店和购物中心组成的整齐有序的世界,是中产阶级环境的精髓;但是在这一体系中,对于由金融家构成的顶层人群,或者由强盗构成的底层人群,通常进行交易的过程和冈温古人或者南比克瓦拉人的方式没有本质的区别——至少在性、毒品、音乐、穷奢极欲和潜在的暴力通常所起到的作用上,没有什么不同。

让我们来看一下内尔·布什(Neil Bush,乔治·W.布什的兄弟)的例子。他在和妻子离婚的过程中,承认自己和多名女子有染。他声称,自己在泰国和中国香港开完重要的商业会议以后,这些女子会神秘地出现在自己的酒店房间里。

“你得承认这是很不同寻常的,”他妻子的一位律师说道,“一个男人走到自己的酒店房间门前,打开门,发现有一个女人就站在那里,然后两个人做爱。”

“确实很不正常。”布什回答道,但他还是承认他在数不清的场合都遇到过这种事。

“她们是妓女吗?”

“我不知道。”

[1]

从这方面说,经济学家坚持认为经济生活源于以物易物。双方交易,用箭换取帐篷支架,没有哪方的利益受损,也没有谁蓄意要逼迫、羞辱或折磨任何人,而且以物易物就是以这样的方式持续下去的——这其实只是一个动人的乌托邦或空想。

因此,我们讲述的历史到处都是空白,女人似乎凭空出现,没有合理的解释,很像出现在布什屋里的泰国女人。回忆一下在第三章中,我引用的货币学家菲利普·格里尔森《野蛮人法典》一书中关于货币的段落:

威尔士法律规定的补偿,主要用牛来支付;在爱尔兰的法律中,则用牛或者女奴隶(称为cumal)来支付。在两国的法律里,支付手段都大量地采用贵金属。在日耳曼的法典中,最主要的支付手段就是贵金属……

[2]

或者我们可以回到那个讲述不可饶恕的恶仆经历的寓言故事。“因为他没有什么偿还之物,主人吩咐把他和他妻子儿女及所拥有的一切都卖了偿还。”这是如何发生的?注意,我们在这里所说的并不是他沦为仆人还债(因为他本来就是债主的仆人),而是彻底地变为奴隶。一个人的妻子和孩子,怎么能等同于他的羊群与陶器——在违约的情况下,都是能够用来出售偿债的资产吗?在1世纪的巴勒斯坦,一个人可以卖掉自己的妻子,这是正常的吗?(不正常。)[5]如果他并不对自己的妻子具有所有权,那么在他无法偿还债务的时候,为什么别人会允许他出售自己的妻子?

对《尼希米记》中的故事,也可以提出同样的问题。很难不去强调当父亲看着自己的女儿被陌生人带走时所经历的痛苦。另外,你或许会问:为什么他们不带走父亲?女儿并没有借钱。

这并不是说,在传统社会中,父亲可以售卖自己的子女是普遍的现象。这种行为,是存在于非常具体的历史阶段中的:它出现在大农业文明中(从苏美尔到罗马,再到中国),人们几乎在同一时期,开始找到有关货币、市场和收取利息的贷款出现的证据;随后,它开始逐渐出现于环绕在文明区域周围的内陆地区,那些地区提供奴隶,支持这些文明。[6]而且,如果我们仔细研究历史证据,似乎有充足的理由相信,在中东和地中海地区,对父权荣誉的痴迷起到了定义“传统”的作用,而痴迷本身就伴随着父亲出售自己的子女的权力而出现——这是作为对被看作市场道德危险部分的一种反应。所有这些,都被看作游离于经济学历史的边界之外。

但把这一切都排除在外是有欺骗性的,不仅在于它排除了过去货币被投入使用的主要目的,而且因为它并没有给我们一幅关于现在的清晰图景。毕竟,没人了解那些神秘地出现在内尔·布什住宿的酒店客房里的泰国女人,但有一点几乎可以肯定,即她们的父母背负着债务;并且,她们很有可能也债务缠身。[7]

但是,关注于性产业也会产生误导。那时和现在一样,大多数陷入债务的女人都会把大量的时间花在缝补衣服、准备食物和擦洗厕所上。即使在《圣经》里,也有十诫劝告人们不可“贪恋别人的妻子”,很明显这并不是指心中的色欲(因为十诫中的第七诫已经包括了通奸),而是指不要企图把她作为债奴带走——换句话说,不要把她当作打扫院子和晾晒衣物的仆人。[8]在绝大多数这样的情况里,满足性欲最多也只是偶尔发生的(一般来说是违法的,但有时候还是会发生,因为有重要的象征意义)。当我们摘掉障目的眼罩时,就能够看到,在过去5 000年左右的发展历程中,事情的变化程度要远远小于我们的想象。

“社会货币”与“人性经济”

如果你翻看那些论述历史观念中的“原始货币”(即在国家和市场诞生之前某些地区出现的货币类型)的人类学著作时,就会发现,不论是伊洛奎斯的贝壳念珠、非洲的布料货币,还是所罗门岛的羽毛货币,几乎都只用在经济学家不愿意谈论的交易种类中。这时,那些蒙蔽我们的眼罩显得尤为讽刺。

事实上,正是由于这一点,“原始货币”这个词本身就具有误导性,因为它暗含的意思是,我们面对的是当前人们所使用货币的原始版本。但是我们发现的情况根本不是这样的。一般来说,这样的货币从来不会在买卖过程中使用。[9]它们反而是用在创建、维持和重新组织人们之间的关系上:安排婚姻、确定孩子的生父、防止结下世仇、在葬礼上安慰送葬者、犯罪后寻求宽恕、谈判条约、赢得追随者——几乎在任何情况下都可以使用这些货币,但在交易山药、铲子、猪或珠宝时除外。

这些货币通常极为重要,以至于社会生活本身据说也围绕着对它们的获取和处理而运转。但是很明显,它们和货币或者说经济是完全不同的概念。因此,我决定把它们叫作“社会货币”,而把使用它们的经济称为“人性经济”。通过这种方式,我并不是想说这样的社会更加人性化(有些确实很人性化,但是有些也极为残忍);我想表达的是,这些经济体系考虑的首要问题并不是积累财富,而是创造、摧毁、重新安排体系中人与人之间的关系。

在历史的舞台上,商业经济(我们现在喜欢称之为“市场经济”)相对来说只是一个新事物。在绝大多数的人类历史中,“人性经济”占据着主导地位。那么,要开始撰写一部真正的债务历史,我们必须首先提问:在“人性经济”中,人们积累的是哪种形式的债务、哪种形式的借贷方式?当人们开始放弃“人性经济”,或者它开始被商业经济取代的时候,将发生什么?还有另外一种提问的形式:义务如何转变成债务?但是我们并不只是针对抽象的概念发问,而是仔细检查历史上的记录,试图重建实际发生的情况。

这就是我在接下来的两章中要做的事情。首先我将介绍货币在“人性经济”中担任的角色,然后描述当“人性经济”突然被整合进入更大的商业经济运行轨道中,将会发生的情况。在这一点上,非洲的奴隶交易是一个特别悲惨的典型案例。然后,在下一章中,我将回到欧洲和中东地区的早期文明,介绍首次出现的商业经济。

聘礼:钱无法解决的债务

关于货币起源的最有趣的理论,是近些年由法国人类学家菲利皮·罗斯帕比(Philippe Rospabé)提出的。罗斯帕比以前是一位经济学家,在英语世界中几乎没人知道他的研究成果。但是他另辟蹊径,其成果和我们的问题直接相关。罗斯帕比的论点是,“原始货币”的诞生并不是为了偿还债务,它是一种手段,用来承认存在某种不可能偿还的债务。他的论点值得我们仔细思考。

在大多数“人性经济”中,货币最初也是最重要的用途就是安排婚姻。实现这一作用最简单、可能也是最常见的方式,就是过去被叫作“娶亲价”的东西:男性追求者的家里将拿出一定数量的犬牙、贝壳、黄铜指环或任何一种在当地充当货币的东西,送到女方家中,然后女方的家长将把女儿交给追求者。很容易看出为什么这一过程被理解为购买这名女子。而在20世纪早期,非洲和大洋洲的许多殖民地官员都认定这一过程就是购买新娘。这种行为导致了某些丑闻的产生,到了1926年,国家联盟(League of Nations)开始争论是否需要把这种行为归为奴隶制度的一种形式而加以废止。人类学家表示反对。他们解释道,实际上这和购买一头公牛的过程完全不同——更不可能和买一双草鞋类似。毕竟,如果你购买一头公牛,你对公牛不负有任何责任,你购买的其实是随意处置这头公牛的权利。婚姻则完全不同,因为一般来说,丈夫对妻子负有的责任,和妻子对丈夫负有的责任在数量上是对等的。所以支付货币的过程,是重新安排人们之间关系的一种方式。另外,如果你真的是购买了妻子,那么你就可以卖掉她。最后,支付过程的真正意义,关乎女人所生的孩子们的身份:如果男方的行为是购买,那么他就有权利把女人生下的孩子叫作自己的后代。[10]

最后,人类学家赢得了争论,“娶亲价”以更符合实际情况的方式被重新命名为“聘礼”——但是实际上人类学家从来没有回答这个问题:在此究竟发生了什么?当斐济的一名追求者的家庭拿出一枚鲸鱼牙齿要求迎娶一个女子时,这枚牙齿究竟是不是为女子在未来丈夫的花园中劳作所提供的服务预先支付的报酬?或者男方用其购买了她的子宫未来的生殖能力?抑或这只是一种纯粹的形式,和美元换手是同样的情况,只是为了达成某种协定?在罗斯帕比看来,以上说法都不对。不论鲸鱼牙齿多么珍贵,它都不是一种支付的形式。实际上它代表一种认可,承认某人索要的东西是如此珍贵,以至于不可能存在支付的形式。想要得到一个女人,最合适的支付手段就是另一个女人;同时,一个人所能做的,只有承认这份无与伦比的债务。

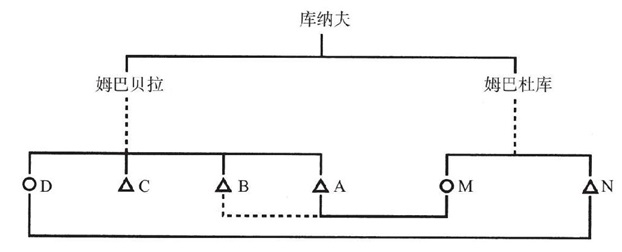

在有些地方,追求者对于这种用女人换女人的表达是非常直接的。让我们回到上一章中已经简单提到的例子——位于尼日利亚中部的蒂夫族。关于蒂夫族,我们所获得的大部分信息都来自20世纪中期,当时尼日利亚仍然在英国的殖民统治下。[11]当时,每个人都坚持认为,得体的婚姻应该采用姐妹交换的形式。一个人把自己的姐妹嫁给另一个人,然后这个人就可以迎娶他的新妹夫或姐夫的姐妹。这是最完美的婚姻,因为在交换女人的过程中,一个人所能给出的最合适的等价物就是另一个女人。

很明显,即使每个家庭都有相同数量的兄弟姐妹,事情也不可能丝毫不差地运转。例如,我娶了你的妹妹,但是你不想娶我的妹妹(可能你不喜欢她,或者她才5岁)。在这种情况下,你就变成了她的“守卫”,这就意味着你拥有把她嫁给任何人的权利——例如,如果你想娶某个人的妹妹,你就可以把你的妹妹嫁给那个人。这个系统很快就变得十分复杂,其中最有权势、最重要的男人变成无数女子的守卫,这些女人常常分散在各个地区;这些男人会交换并交易女人,在此过程中他们给自己积累了数不清的妻子,而没那么幸运的男人则只能在晚年结婚,或者终身不娶。[12]

还有另外一个权宜之计。那时的蒂夫人,把成捆的黄铜棒当作最重要的货币形态。黄铜棒只能由男人掌握,但不能拿到市场上买东西(市场由女人统治着);只有当男人们互相交换更重要的东西,如牛、马、象牙、仪式头衔、医疗、魔法符咒等时,他们才会使用黄铜棒。人类学家阿奇亚·塞(Akiga Sai)就是蒂夫人,他解释说黄铜棒可以用来娶妻,但是所需的数量非常大。你需要交给女方父母两到三捆黄铜棒,才能成为女方的追求者。接下来,如果你要带着她逃离(这样的婚姻开始总是被认为属于私奔),她母亲会气冲冲地对你严加盘问,这时你还需要拿出另外几捆黄铜棒以平息母亲的怒火。随后,通常你还需要给她的守卫5捆或者更多的黄铜棒,使他至少暂时能够接受发生的情况。而当她生下孩子的时候,如果你想让她的父母承认你是孩子的父亲,就还需要给他们更多的黄铜棒。如此,你或许能够摆脱她父母的纠缠;但是对于守卫,你就一直都是他的债户,因为你不可能用钱来买一个女人。每个人都知道,想要合法地通过交换的方式获得一个女人,你能给出的唯一交换物就是另一个女人。在这种情况下,每个人都必须接受这种借口,即总有一天会有一个女人到来。同时,正如一个人类学家一针见血指出的,“这份债务永远不可能还清”。[13]

根据罗斯帕比的说法,蒂夫人的做法只是使得随处可见的聘礼的隐含逻辑直接显现出来。追求者支付聘礼,并不是为女人付钱,甚至不是为了能够宣称自己是孩子的父亲而付钱。如果是那样,就意味着黄铜棒、鲸鱼牙齿、贝壳或者牲畜在某种程度上是人类的等价物;按照“人性经济”的逻辑,这是十分荒唐的。一个人的等价物只能是另一个人。而在婚姻的情况里,我们所谈论的是比一个人的生命更加珍贵的东西,所以情况更是如此:我们谈论的是能够孕育新生命的人类生命。

当然,和蒂夫人类似,许多支付了聘礼的人对于这一切也非常直接。聘礼的钱并不是为了解决一份债务,而是对存在一份不能通过钱来解决的债务这一事实的认可。通常来说,双方至少会保持一种礼貌的假设,即某一天将会有某种补偿:追求者的家族最终会提供一个女人——甚至可能会是那个女人的女儿或者孙女,去嫁给妻子家族中的某个男人。或者可能对她子女的安排达成某种协议,或者可能她的家族会为自己留下一个孩子。可能性是无穷的。

赔偿金:欠下比钱更珍贵的债务

用罗斯帕比自己的话说,从此,货币开始变成“生命的替代品”。[14]你可能会把它称为对生命债务的认知。相应地,这也解释了为什么用来安排婚姻关系的货币,也用来支付赎杀金(有时也称“赔偿金”):即在凶杀案件中,支付给受害人家属的钱,用以避免结下世仇或者解决世仇。货币这种用途的出处,甚至更加直接。一方面,交出鲸鱼牙齿或者黄铜棒,是因为凶手的亲属认为自己欠受害人的家庭一条性命;另一方面,鲸鱼牙齿或者黄铜棒并不是(也永远不会是)对受害人家属所遭受损失的补偿。当然,没人会蠢到认为这种形式的赔偿意味着一定数量的钱能够成为某人父亲、姐妹或孩子对这个人所具有的价值的“等价物”。

所以,在此可以再次看出,货币最初、最重要的作用,是承认某人欠下了比金钱珍贵得多的东西。

在世仇的例子中,其实双方都知道为复仇而进行的杀戮并不能真正平息受害者一方的悲伤和痛苦,尽管至少这种情况符合一命换一命的原则。双方的这种认识,使得不使用武力解决世仇成为可能。但是即使在这种情况下,也存在着和婚姻的例子中相似的情形,这个问题真正的解决方案,仅仅是被暂时推迟了。

举一个现实的例子可能会很有用。在努尔人中存在着一个特殊的阶层——类似于祭司的人物。他们负责调停世仇,在文献中被称为“豹皮酋长”。如果一个人杀害了另一个人,这个人会立刻前往某个豹皮酋长的家宅,因为他们的家宅被认为是不受侵犯的庇护所:即使被害者的家人出于维护荣誉的义务一定要向凶手复仇,他们也知道自己不能闯入豹皮酋长的家中,更不要说随后因复仇带来的可怕后果了。根据伊文斯–普里查德的经典记录,酋长将立刻开始寻求在凶手和被害者家人之间通过谈判达成一个解决方案,这是一门复杂精妙的业务,因为被害者家人开始总是会拒绝提出的条件:

酋长首先要了解凶手一方拥有多少牲畜以及他们准备用来赔偿的数量……然后他会拜访被害者的家人,询问他们愿意接受多少牲畜作为赔偿。被害者的家属通常会拒绝,因为坚持拒绝关乎荣誉,但是他们的拒绝并不意味着他们不愿意接受赔偿。酋长知道这一点,并坚持希望被害者家属接受赔偿,甚至威胁说,如果他们不妥协,就会受到诅咒……

[15]

所以这和聘礼的情况差不多,钱并不能抵销欠下的债务。一条性命只能用另一条性命来偿还。那些支付聘礼的人,承认这种债务的存在,明知不可能还清它还坚称希望自己能够还清,他们至多也只能做到使这件事被永久地推迟。

在地球的另一端,你会发现刘易斯·亨利·摩根所描述的由伊洛奎斯6个民族所建立的精妙机制,刚好可以用来避免此类争端。如果一个人杀了人—

受凶手的委托,这一事件将立刻由凶手和被害者所属的部落接手,部落将努力促使双方达成和解,以免私下的复仇导致灾难性的后果。

第一个长老将确定罪犯是否愿意承认罪行并进行赔偿。如果他愿意,那么长老会立刻以罪犯的名义把一条白色的贝壳串珠腰带送到另一个长老会,这一行为就表示他们愿意和解。随后,另一个长老将努力安抚受害者的家属,平息他们的激动情绪,劝导他们接受那条串珠腰带,表示对凶手的宽恕。

[18]

从性质上说,白色贝壳串珠腰带并不是要补偿已逝的生命,而是凶手充满悔意的认罪,并请求受害者家属的宽恕。它是一个请求和平的提议,双方的朋友都会敦促受害者家属接受它……

[19]

后一种情况并不常见,但是努尔人似乎对世仇特别固执。罗斯帕比所提供的来自世界其他地方的例子,更加具有说服力。例如,在北非的贝都因人(Bedouin)中,对于凶手的家族来说,有时解决世仇的唯一方式就是交出一名女儿,嫁给受害者的一名近亲——例如他的兄弟。如果她生下一个男孩,那么这个男孩的名字就将和他已故叔叔的名字一样,并且至少在更宽泛的意义上被认为是被害者的替代者。[21]伊洛奎斯人在母系一方寻找血缘,并不会以这种方式交易女人。但是,他们有另一种更加直接的方法。如果一个男人死了——即使是死于自然原因——他的妻子的亲戚们将“把他的名字放在垫子上”,派发贝壳串珠腰带招募人们组成军队,然后进攻一个敌对的村镇,抢回一名俘虏。这名俘虏可能被杀,或者如果氏族的女族长突发善心(这种情况很难讲,因为她们完全也可以装作很悲伤),她们也有可能收养他:把一条贝壳串珠腰带围在他的肩膀上,由此确立收养关系。他将被赋予已故人的名字,从此以后被认为是已故人妻子的丈夫、财产的主人,并且实际上在各个方面,他都会被认为就是已经死去的那个人。[22]

所有这一切,都更加突出了罗斯帕比的基本观点——在“人性经济”中,货币最初、最重要的作用,就是承认存在有无法偿还的债务。

在某种程度上,这让我们想起原始债务理论:人们认识到自己对给予了自己生命的人负有绝对的债务,货币即从这种认知中诞生。两者的区别在于,在“人性经济”中,并不会把这样的债务看作存在于个人和社会之间,或个人和宇宙之间,而是把它们看作某种二价关系的网络:在这样的社会中,几乎每个人都处在对其他人负有绝对债务的关系中,人们并不欠“社会”什么。如果这里有任何关于“社会”的概念(我们尚不清楚这一概念是否存在),那么“社会”就是我们的债务。

血债(莱利人)

很明显,这将再一次带给我们那熟悉的问题:象征着对无法支付的债务的认知,如何转变成能够偿还债务的支付形式?总之,这个问题似乎比我们之前遇到的更加严重。

事实并非如此。在非洲发现的证据清楚地表明它是如何发生的,尽管答案有些让人困扰。为了说明这一点,让我们更加仔细地聚焦在一两个非洲社会形态上是很有必要的。

我将从莱利人开始。玛丽·道格拉斯(Mary Douglas)在20世纪50年代对莱利人的研究中,发现他们成功地把血债的原则转变成其整个社会的组织原则。

那时,莱利人的数量可能有一万,生活在比属刚果(Belgian Congo)[23]卡塞河(Kasai)附近连绵起伏的土地上,他们更加富有、更加见多识广的邻居库巴人(Kuba)和布尚人(Bushong)认为他们是穷乡僻壤的粗鲁居民。莱利族的女人种植玉米和树薯;男人则自认为是勇敢的猎人,但是把多数时间花在用棕榈树叶织布上。这种布料是这个地区真正出名的产品,它不只用于制作各类服装,而且还出口:莱利人认为自己是那个地区的裁缝,他们用布料和周围的人交易奢侈品。在莱利人内部,这种布料还承担着货币的功能。但是,在市场中并不使用它(那里不存在市场)。并且玛丽·道格拉斯发现,这种货币的使用非常不方便,即使在村镇内,一个人也不能用它来购买食物、工具、餐具等东西,或者说用它几乎不能购买任何东西。[24]它是一种典型的社会货币。

用棕榈树叶布料做的非正式礼物,使所有的社会关系缓和下来:丈夫对妻子、儿子对母亲、儿子对父亲。它们作为和平的请求,解决出现的紧张状态;它们能够充当离别时的礼物,或者用于传达祝贺。也有棕榈树叶布料做的正式礼物,但它们只有在牵扯到社会关系断裂的风险时才被使用。一个男人将要成年时,应该送给他的父亲20块布料。否则他将羞于向父亲开口,请求帮忙筹集结婚所需的东西。男人的妻子每生一个孩子,他都应该送给妻子20块布料……

[25]

礼物倾向于向上层积累。年轻人总是赠送布料做的小礼物,表示对父亲、母亲、叔叔等人的尊敬。这些礼物在本质上是具有阶层性的:即对于那些收礼的人来说,他们从来不认为自己应当进行任何形式的回报。因此,年长者,尤其是年长的男人,通常身边都有几块额外的布料;而年轻人永远没办法编织出足够的布料满足他们的需求,因此不得不在自己需要进行重要的支付时,寻求年长者的帮助。例如,如果他们想要聘请医生帮助妻子生产,或者希望加入某个宗教社团,就需要支付一笔不菲的费用。因此,他们总是欠长辈们的债,或者至少负有一定的责任。但是每个人也都帮助过很多朋友和亲戚,因此也可能向他们寻求援手。[26]

婚姻尤其昂贵,因为这种安排通常需要一个人能够拥有几条紫木棒。如果棕榈树叶布料是社会生活的零钱,那么紫木(一种稀有的进口木材,用来生产化妆品)就是大面额货币。100块棕榈树叶布料相当于3~5条紫木棒,很少有人拥有大量的紫木。通常,人们把它磨成粉末后刚好足够自己使用。大多数紫木都被保存在村庄的集体仓库中。

这并非表明紫木被用来充当聘礼——实际上,它被用在婚姻谈判中,其间双方互赠各种礼物。这里并不存在聘礼。男人不能用钱获得女人,他们也不能因钱而有权宣称自己是孩子的父亲。莱利人是母系社会,孩子们不属于父亲的氏族,而属于母亲的氏族。

但是,有另外一种方法可以使男人们获得对女人的控制权。[27]这就是血债系统。

在许多传统的非洲民族中,人们的一个普遍共识是:人不会无缘无故地死去;如果谁死了,那一定是有人杀了他。例如,如果一名莱利女人在生孩子时死亡,人们会认为这是因为她曾经与人通奸。因此,奸夫就要对女人的死负责。有时,她在临死前会坦白自己的罪行,否则通奸的事就要通过占卜来确定。如果婴儿死了也是同样的原因。如果有人病了,或者爬树时手脚一滑而坠落,那么别人就会追究他是否卷入过某种是非,由此导致这一不幸。如果没有其他原因,那么可以通过采用魔法的手段来确定背后的元凶。一旦整个村庄都认同采用这种方法而确定的元凶的身份,那么这个人就欠下了血债:即他欠受害人的近亲一条人命。因此,元凶就必须把自己家族中的一位年轻女性(他的妹妹或者外甥女)变成受害者的被监护人,或者叫作“抵押人”。

和蒂夫人的例子一样,这一系统很快变得十分复杂。抵押人的身份具有继承性,如果一个女人是某人的抵押人,那么她的孩子也将是抵押人,她的女儿的孩子们也是抵押人。这就意味着,绝大多数男性也被认为是某些人的男性抵押人。尽管如此,在偿还血债时,没人会接受一名男性抵押人:整个过程的核心在于掌握一名年轻的女性,她可以继续生下其他的抵押人。莱利族人中配合道格拉斯研究工作的人强调,任何一个男人天生都希望尽可能多地拥有抵押人。

询问:“为什么你们想要更多的抵押人?”他们总是会说:“拥有抵押人的好处,在于如果你引发了一次血债,那么可以通过支付其中一个抵押人来解决,这样自己的姐妹就将继续保持自由身。”询问:“为什么你希望自己的姐妹保持自由身?”他们将回答:“啊!那么如果我引发了一次血债,我就可以把她们中的一个作为抵押人支付,从而解决问题……”

每个男人都清楚地知道,在任何时间,他都可能为一笔血债负责。如果任何一个他曾经勾引的女人,在分娩时因剧痛而坦白了奸情,并且随后死去;或者如果她的孩子死去;或者如果他曾经与之争吵的人死于疾病或意外——他都可能要负责任……甚至假如一个女人从她的丈夫那里逃跑,因此导致斗殴,那么死者将被带到她的门前,她的兄弟或者她母亲的兄弟就需要偿还血债。因为血债的偿还只接受女性,并且不论男女,所有人的死亡都要求进行偿还,那么很明显,女性的数量永远也不够用。男人因为抵押人所有权的责任而债务缠身,而女孩在出生之前——甚至在她们的母亲还未到达适婚年龄之前,就已经被抵押出去。

[28]

在这里,需要强调几点。第一点,在这里,被交易的东西非常具体,是人类的生命。道格拉斯把它们称为“血债”,但是称为“命债”应该更加贴切。例如:一个男人溺水,而另一个男人救了他;或者一个人病入膏肓,但是一位医生治好了他。在这两种情况里,人们很可能会说这个人欠另一个人一条命。莱利人也是如此,但是他们按照字面意思来解读这一过程。救了某个人的性命,他欠你一条命,而欠下的一条命需要偿还。一般来说,解决办法是获救的男人把自己的妹妹交出来作为抵押——如果不是自己妹妹的话,就是另外的女人;或是他从别人那里获得的作为抵押的人。

第二点,没有任何东西能够替代人命。“补偿的原则是等价,一条性命换另一条性命,一个人换另一个人。”因为人命的价值是绝对的,所以不论多少棕榈树叶布料、紫木棒、山羊、半导体收音机或者随便其他什么东西,都不可能取代人命。

第三点,也是最重要的一点。在实践中,“人命”实际上意味着“女人的性命”——或者更具体来说,“年轻女人的性命”。很明显,这是为了使一个人持有的抵押人数量最大化。最重要的是,一个人希望抵押人能够怀孕、生儿育女,因为这些孩子也能成为抵押人。尽管如此,即使玛丽·道格拉斯绝对不是一名女权主义者,她也不得不承认,整个安排的运转似乎是用来确保男人控制女人的巨大设备。这是真的,最主要的原因就是女人自己不能拥有抵押人;[29]她们只能充当抵押人。换句话说,当面对命债的时候,只有男人能够成为债主或债户。年轻女人只是被借入和贷出的债务——在棋盘上移动的棋子,而控制她们移动的始终是男人。[30]

当然,因为几乎每个人都是抵押人,或者在生命中的某个阶段是抵押人,所以成为抵押人本身并不能算是一个悲剧。对于男性来说,成为抵押人甚至在某种程度上非常有好处,因为一个人的“拥有者”必须替这个人支付大部分的费用和罚金,甚至血债。正如道格拉斯的合作者一直坚持认为的那样,抵押人所有权和奴隶制完全不同。莱利人确实也蓄奴,但是奴隶的数量绝对不会很多。奴隶是战争的俘虏,通常是外族人。奴隶没有家庭,没人保护他们。另外,成为抵押人就意味着照顾自己的家庭数量从一个变成了两个:你仍然有自己的母亲和她的兄弟,但是现在,你同时还有了自己的“主人”。

对于女人来说,她们自己是男人游戏中的筹码,这一事实使她们有机会根据自身利益来调节整个体系。原则上,一个女孩可能作为抵押人而降生,最终会被指派嫁给某个男人。但是,在实践中,

一名莱利族的小姑娘长大后将成为卖弄风情的女子。从婴儿时期开始,她就是迷恋、挑逗和调情的焦点。和她有婚约的丈夫对她只有非常有限的控制权……因为男人们为了女人互相竞争,所以女人们就有密谋和操控的空间。她的身边从不缺少有望成功的勾引者,并且没有女人会怀疑她能得到另一个更适合她的丈夫。

[31]

“村庄之妻”的制度,是莱利族的一个奇怪的制度。对它最佳的描述方式,要通过一个假想的例子来实现。让我们假设一个年老但很有地位的男人通过血债获得了一名年轻女子作为抵押人,他决定迎娶这名女子。从常理上说,他有权这么做;但是对于一名年轻女子来说,成为一个年长男人的第三任或第四任妻子则没什么乐趣。或者让我们假设,年长男人决定把她嫁给属于自己的一名男性抵押人,但这个抵押人生活在另一个遥远的村庄,如此女子就要远离自己的母亲和故乡。她会提出抗议,但男人无视她的抗议。于是她等到一个合适的时机,在晚上偷偷溜走,前往一个敌对的村庄寻求庇护。这总是有可能的,因为所有的村庄都有自己的传统敌人。一个敌对的村庄,也不会拒绝在这种情况下前来投奔自己的女人。他们会立刻宣布这名女人成为“村庄之妻”,村庄里生活的所有男人都有义务保护她。

这里和非洲的许多地区一样,大多数上年纪的男人都有几个妻子。知道这一点,对理解是很有帮助的。因为这意味着对年轻的男人来说,可以获得的女人数量大幅减少了。正如我们的人类学家所解释的那样,这种不平衡是大量的性张力的根源。

每个人都意识到年轻的未婚男人觊觎他们长辈的妻子。确实,他们的消遣活动之一,就是计划怎么引诱她们,而那些声称自己从未引诱过其他女人的男人,则会受到嘲笑。因为年长男人仍然希望保持一夫多妻制,拥有2~3个妻子,并且通奸者会被认为扰乱了村子的和平,所以莱利人需要达成某种约定,从而抚慰未婚的年轻男子。

因此,当足够数量的男人年届18岁的时候,他们将被允许购买一位共有的妻子。

[33]

随着时间的流逝,“村庄之妻”一般会和3~4名丈夫安顿下来,最终变成一夫一妻。村镇内的安排是有弹性的。但是不管怎么说,在原则上她嫁给了整个村庄。如果她生下了孩子,那么整个村庄的男人都被认为是孩子的父亲,并应该抚养孩子成长,提供孩子必需的资源,并且最终为他们安排合适的婚姻——这也就是村庄首先要维持一个装满了棕榈树叶布料和紫木棒的共有金库的原因。因为在任何一个时点上,一个村庄都可能拥有几名“村庄之妻”,它也有自己的子女和孙子女,因此就处在同时需要获取和支付血债的位置,因为需要积累抵押人。

结果,村庄变成了联合的实体、共同的人群,和现代的公司一样,必须作为为了法律的目的而走到一起的个体来对待。但是,这里有一个核心差异,即和普通的个体不同,村庄以武力为后盾支持他们的要求。

道格拉斯强调,这一点至关重要,因为普通的莱利族男性彼此之间不能这样做。[35]在每天发生的事情中,几乎完全不存在任何系统的胁迫手段。她指出,这也是抵押人所有权不会招致反对的主要原因。尽管存在着各种各样的规定,但是没有政府、法庭、法官来做出权威的决定,没有全副武装的人群愿意或者能够以武力威胁作为后盾支持这些决定,那么规定的作用只剩下调整和解读。最终,必须考虑到每个人的感受。在日常生活中,莱利人极为看重彬彬有礼、令人愉悦的行为。在妒火中烧的时候,男人们可能确实会产生斗殴的冲动,但是他们极少这么做。而且如果确实爆发了一场斗殴,那么每个人都会立刻冲进来制止斗殴,然后把整个事件交由公共调停。[36]

相反地,村庄被武装起来,其中的同龄人群能够被调动来充当军事组织。在这里——也只有在这里,有组织的武力开始出现。诚然,当村镇之间爆发战争时,通常也由女人来终结(存在这样一种看法,即在任何地方的成年男性,能够就任何其他的事情开战,而每一个和道格拉斯聊天的人,都对这一看法表示怀疑)。但是在村庄的例子中,它能演变成真正的战争。如果另一个村庄的长老忽略一个村庄索取抵押人的要求,那么被忽略的村庄的年轻人就可能组织起一支偷袭的力量,把抵押人绑架,或者带走其他年轻女人作为共有的妻子。这可能导致伤亡,并带来进一步的补偿要求。“因为有武力作为后盾,”道格拉斯不动声色地写道,“村庄对于抵押人的愿望就可以不那么在乎。”[37]

也正是在这一节点上,潜在的暴力将出现,在生命价值和货币价值之间构建起的长城,或许会突然崩塌。

有时候,两个家族会在血债补偿问题上产生争执,索取方可能会感到自己不可能从对手那里获得满意的方案。而政治体系又不能提供直接的方法,以帮助一个人(或家族)使用物质胁迫或上诉到更高的权力层来确保要求的实行。在这种情况下,这个人不会放弃自己索取女性抵押人的要求,如果可能的话,他将准备好接受等价的财物。常见的步骤是,他将把自己和被索取方之间的案子交由唯一能够使用武力来获取抵押人的群体,即村庄来解决。

打算把问题交由村庄来解决的人,向村庄索要100块棕榈树叶布料,或者5根紫木棒。村镇会凑齐需要的数量(通过自己的金库,或者从某个成员那里贷款),然后村庄将把索要抵押人的要求变成自己的要求。

[38]

换句话说,只有在这时,武力才被引入买卖人口问题的等式。动用武力的能力,将直接穿过由代表真正人类之间关系的偏好、义务、期望和责任所构成的无尽迷宫,也使得克服本来是莱利人经济关系中的首要准则成为可能:一个人的性命只能用来换取另一个人的性命,永远不能用于物质交换。意味深长的是,支付的数额(100块布料,或者与之等价的紫木棒数量)同样是一名奴隶的价格。[39]如我所说,奴隶是战争俘虏,数量似乎从来不会太多。在20世纪50年代,道格拉斯仅仅成功地找到了两名奴隶的后代,此时奴隶制已被废除了25年左右。[40]尽管如此,数量并不重要。他们的存在就开创了一种先例。人命的价值有时能够被量化;但是如果一个人能够从A=A(一条生命等价于另一条生命)变成A=B(一条生命=100块棕榈树叶布料),唯一的原因就是该等式由武力建立。

人肉债(蒂夫人)

我以如此详尽的方式介绍了有关莱利人的部分细节,原因在于我希望大家能了解,为什么我使用“人性经济”这个名词?在“人性经济”中的生命是什么样子的?人们的日常生活中发生着怎样的事情?货币如何在这一切中间运转?如我所说,莱利人的货币是典型的社会货币。它们被用来标记每一次拜访、每一项承诺、在男人或女人生命中的每一个重要时刻。当然,在这里,用来充当货币的物品也很重要。棕榈树叶布料被用来制作服装。在道格拉斯的调查时期,它是用来蔽体的主要物品。紫木棒磨成的红色糊状物,能作为化妆品使用——不论男女,这种东西都能让人在每天的生活中变得更美丽,因此它是最主要的化妆品。这些是用来决定人们形象的材料,能够使人们相对于其同伴显得成熟、体面、富有吸引力、高贵。是这些材料把一个个裸露的躯体,变成了得体的社会生物。

这并非巧合。事实上,在我所谓的“人性经济”中,这是极为普遍的现象。货币总是首先从人们的装饰物中诞生,串珠项链、贝壳、羽毛、犬牙或鲸鱼牙齿、金、银都是能够说明这一点的著名例子。除了让人们看上去更加有趣,因此显得更为美丽,这些东西没有其他任何用途。蒂夫人使用的黄铜棒似乎是一个例外,但实际上也不是这样:黄铜棒的主要作用是充当生产珠宝的原始材料,或者简单地弯成圆环,在跳舞的时候佩戴。例外的东西确实存在(如牲畜),但是一般的原则是,只有当政府及随后的市场开始出现的时候,人们才开始看到类似大麦、奶酪、烟草、盐等东西作为货币出现。[41]这同样可以解释经常用来标记“人性经济”的一系列特有的想法。另外,人命拥有绝对的价值,不可能存在等价物。当生命降临或逝去,债务都是绝对的。在某些地方,这一原则确实是神圣不可侵犯的。而更加常见的是,它经由蒂夫人(处理生命的降生)和莱利人(处理生命的逝去)所进行的精心设计的游戏实现了妥协,即创建了只能通过递送另一个人才能偿还的债务。在每个例子中,实际的情况最终也将带来非常复杂的游戏。在其中,有地位的男人最后将交换女人,或者至少交换女人的生育权利。

但这已经成为某种形式的发轫。当游戏存在的时候,当替代品的原则加入的时候,就总是存在扩展的可能性。当这种可能性开始实现,基于创造人类的前提形成的债务体系,即使在这里也能够突然变成摧毁它们的手段。

为了说明这一点,让我们再次回到蒂夫人的例子。读者会记得,如果一个男人没有姐妹或者受监护人来交换另一个人的性命,那么就有可能通过货币的礼物来安抚她的父母和守卫。但是,这样的妻子永远不会被真正承认是他的妻子。在这里,也存在一个极为戏剧性的例外。这个男人可以购买一名奴隶——在偷袭遥远村庄的过程中所劫持的女人。[42]毕竟,奴隶没有父母,或者人们就认为他们没有父母。普通人获取自己的外在身份,要通过由相互义务和债务构成的网络实现,而奴隶则被强迫从这种关系网络中剥离出来。这也是奴隶能够进行买卖的原因。

但是,一旦结婚,买来的妻子很快就会转换出新的关系。她再也不是一个奴隶,而且她的孩子也是完全合法的——事实上,这种合法性更高于那些仅仅通过黄铜棒获取的妻子所生下的孩子。

我们可能拥有一项通用的原则:在“人性经济”上,要想使某种东西可以出售,就需要首先把它从它所处的环境中剥离出来。这就是奴隶的实质:那些从使自己拥有身份的社会环境中被偷出来的人。奴隶在全新的社会环境中和陌生人类似,再也没有母亲、父亲及任何亲属。这就是他们能够被买卖甚至被杀的原因:他们所拥有的唯一的联系,就是和他们主人的联系。一个莱利人村庄组织发动对其他村庄的袭击并劫持女人的能力,似乎是他们开始用女人交换货币的关键所在——即使在这样的例子中,他们的做法也被限制在极为有限的程度下。毕竟,她的亲属所在的地方并不是太远,他们一定会过来讨一个说法。最后,一定会有人提出每个人都能接受的协议。[43]

尽管如此,我仍然坚持认为事情不仅限于此。当事情出现微小差错的时候,这些精心设计的债务网络能够变成非常可怕的东西,许多非洲社会都受到这一点的困扰;而在许多文献资料中,都可以看到人们对此有着清晰的认识。蒂夫人就是一个戏剧化的例子,用在这里非常合适。

人类学教材中列举了蒂夫人作为例子:研究蒂夫人最著名的人类学家保罗和劳拉·波汉南认为,蒂夫人的经济生活被分成三个单独的“交换领域”。一般情况下,日常的经济活动主要是女人的事情。市场上都是女人,也正是这些女人会走很远的路去赠送和回赠黄秋葵、坚果、鱼等小礼物。男人们则关注他们自认为的更加高等的事情——使用蒂夫人的货币可以完成的那种交易。和莱利人的情况类似,这种交易包含两种面值的“货币”,一种是本地生产、称为“土古度”(tugudu)的布料(这种布料大量出口),另一种就是在重要的交易中成捆使用的进口黄铜棒。[44]黄铜棒可以用来获取某些光鲜、奢侈的东西(牛、买来的外族妻子等),但是它们最主要的用途是政治事件中的互相让步、雇用医生、获取魔力、加入宗教群体。在政治事件中,蒂夫人甚至比莱利人更加坚决地主张平等主义:成功的老年男子拥有数不清的妻子,他们可能在自己房屋的范围内对子孙或者其他被赡养者作威作福;但是在自己房屋的范围之外,不存在任何类型的正式政治组织。最后,存在着监护体系,它完全由男人对女人的权利构成。“领域”的概念由此产生。从原则上来说,这三个等级——普通消费品、代表男性威望的商品和对女人的权利,是完全独立的。不论多少株黄秋葵都不可能帮你换来一根黄铜棒,从原则上来说,这和不论多少根黄铜棒都不能换来你对一个女人的完全所有权是同样的道理。

在实践中,有一些方法能够操纵这一体系牟利。假如一个邻居举办了一场宴会,但是缺少一些供给品,可能有人会来资助他,不久以后,这个人会索要一两捆黄铜棒作为偿还。通过讨价还价实现如谚语所说的“变鸡为牛”,并最终把自己的财富和威望变成获取妻子的手段,需要一颗“强大的心”——一种积极进取、富有个人魅力的性格。[45]但是“强大的心”也有其他的含义。蒂夫人相信,在人类的心脏中长有一种特殊的生物物质,叫作“萨维”(tsav)。萨维赋予某些人魅力、活力和说服其他人的能力。因此,萨维即是一种实际存在的物质,也是使某些人能够让别人服从自己意愿的看不见的力量。[46]

问题在于(那时,绝大多数蒂夫人似乎相信这就是他们社会的问题所在),人们相信,通过人工手段能够增加一个人的萨维,那就是吃人肉。

这里我应该立刻强调一下,这并不是说蒂夫人中实际上有人吃人的行为。相反,蒂夫人和几乎所有人一样,对吃人的想法同样感到恶心和恐惧。但是几个世纪以来,大多数蒂夫人似乎真的怀疑他们的某些邻居(尤其是那些实际变成政治领袖的杰出男人),实际上是秘密的食人族。据说,通过这种方式增加自己萨维的男人获得了不同寻常的力量:他们能飞,而且刀枪不入;夜晚派出自己的灵魂杀人,而受害人都不知道自己已经死去,茫然而行,沦为食人宴会上的盘中餐。简而言之,他们变成了恐怖的男巫。[47]

姆巴萨维(mbatsav,男巫社群)一直在寻找新的成员,而实现的方式,就是骗人们吃人肉。男巫会谋杀自己的至亲,然后把尸体的一部分混入目标人选的食物里。如果那个人蠢到吃下食物,他就缔结了一笔“人肉债”,男巫社群将确保人肉债总是被偿还。

可能你的朋友或某些上年纪的人,已经注意到你有许多子女或兄弟姐妹,那么他就会欺骗你和他缔结人肉债。他邀请你来到他的房子里,和他单独进餐。当你开始进餐的时候,他会在你面前放两盘菜,其中一盘里含有人肉……

如果你误食人肉,但却并没有一颗“强大的心”(变成男巫的潜力),你会感到恶心,然后在惊恐中逃离那幢房子。但是如果你有那种潜力,人肉将在你的体内起作用。当晚,你会发现自己的房子被尖叫的猫和猫头鹰包围,空气中充满奇怪的噪声。你的新债主将出现在你面前,背后站着他邪恶的同党。他会告诉你他是如何杀死自己的兄弟,因此你们两个人才能够共同进餐;并且看到你坐在自己健康的亲戚中间,他会假装受到失去亲属之痛的折磨。其他的男巫一致赞同,他们的行为似乎表明这一切都是你自己的错。“你寻找麻烦,麻烦就找上了你。过来躺在地上,让我们割断你的喉咙。”[48]

只有一种办法能够脱身,那就是保证你自己的一个家人会成为替代品。这是可能的,因为你将发现自己拥有了可怕的新力量,但是只有当其他男巫要求的时候才能使用这些力量。你必须一个接一个地杀掉自己的兄弟、姐妹、孩子;一群男巫将把这些尸体从坟墓中偷走,重新赋予他们生命,把他们养肥、百般折磨、再次杀死,然后切碎并烤熟,供给另一个宴会。

人肉债将一直持续下去。债主不断出现。除非债户一方是萨维非常强大的人,否则他将无法从人肉债之中脱身,直到他杀死了所有的家人,家庭不复存在。然后他自己躺在地上引颈受戮,如此债务才最终偿清。

[49]

奴隶交易

从某种意义上说,这里发生了什么是很明显的。有着“强大的心”的男人,拥有能力和魅力;使用它,他们就能够操纵债务,使得额外的食物变成财宝,然后将财宝变成妻子、被监护人和女儿,因此变成持续扩大的家庭的头领。但是允许他们这么做的那种能力和魅力,也使得他们面临两种持续的危险:整个过程会突然崩溃;造成人肉债,并凭借这一点把一个人的家庭重新变为食物。

现在,如果一个人试图想象发生在某个人身上最糟糕的事情,毫无疑问,被强迫吃掉自己孩子残缺不全的尸体,无论在哪里都可算是极可怕的。尽管如此,人类学家开始理解,随着时间的推移,每一种社会都受到略有差别的噩梦的困扰,而这些差别意义重大。恐怖的故事,不论是关于吸血鬼、鬼魂还是吃人肉的僵尸,似乎总是代表讲述者自己社会中某些人的特点。在他们之中,在他们相互之间已经习惯采用的互动方式之中,存在着潜在的可能性,他们不希望承认或面对这种可能性,但却总忍不住谈论它。[50]

很明显,当时的蒂夫人对权威的认识有重大的问题。他们生活的画卷上散布着许多大院,每个都围绕着唯一的老男人及他无数的妻子、子女和各种各样的随从建立。在每个大院里,那个男人都拥有近乎不受限制的权威;在大院外,不存在正式的政治结构,而蒂夫人是强烈的平等主义者。换句话说,所有的男人都渴望成为一个大家庭的主人,但是他们却极度怀疑任何形式的掌控。那么,毫无疑问,蒂夫族的男人对于权力的本质抱有如此矛盾的心情,以至于他们开始相信,使得一个人能够合情合理地变得杰出的品质,也能够把他变成一个怪物。[51]事实上,大多数蒂夫人似乎都认为大多数男性长者是男巫,如果一个年轻人死了,长者很可能收到一笔作为赔偿的人肉债。

但是这一切仍然没有回答一个显而易见的问题:为什么所有这一切都被置于用债务来表达的框架之下?

在此有必要先交代一些历史。蒂夫人的祖先到达本尼河谷和邻近的土地上,大约是在1750年。当时,该地区(即现在的尼日利亚)因大西洋奴隶交易而四分五裂。早期的故事讲述了蒂夫人在迁徙期间,在自己的妻子和孩子的身上画满类似天花疤痕的图案,所以那些潜在的抢劫者将因为害怕而不敢对他们下手。[52]他们建立的国家臭名昭著,奋起反抗来自北方和西方邻近王国的定期袭击——最终,他们和附近的王国建立了友好的关系。[53]

在此后的日子中,蒂夫人非常清楚自己的处境。想一想铜棒的例子,蒂夫人非常小心地限制着铜棒的使用,以避免它们成为一般意义上的货币形式。

现在,在这一部分的非洲地区,铜棒作为货币使用了几个世纪;至少在某些地区,铜棒已经用于普通的商业交易。很容易就可以做到:一个人只需要把铜棒分成更小的部分,或者把铜棒拉得更细,然后拧成小圆环,就得到了在日常市场交易中畅通无阻的零钱——这是很容易做到的。[54]18世纪末,这种零钱开始在蒂夫人的大部分土地上流通;另外,它们也在伯明翰的工厂中被大量生产,并由利物浦和布里斯托尔的奴隶商人携带,通过位于克洛斯河(Cross River)河口的老卡拉巴尔港口进口。[55]在毗连克洛斯河的所有地区(即位于蒂夫人领土正南方的区域),铜棒的作用都是充当日常货币。这可能就是它们进入蒂夫土地的过程;它们要么是由经过克洛斯河的小贩带进来的,要么是蒂夫族的商人到其他地区行商得到的。但是,所有这一切,使得蒂夫人拒绝把铜棒作为日常货币使用的事实,显得尤为重要。

仅仅在18世纪60年代,可能就有10万非洲人通过船运沿着克洛斯河顺流而下,到达卡拉巴尔和其他邻近的港口。在那里,非洲人被戴上镣铐,然后分别送往英国、法国或其他欧洲国家的船上,随后横穿大西洋——这是在整个大西洋奴隶交易时期,经由比夫拉湾(Bight of Biafra)运走的150万非洲人中的一部分。[56]有些人在战争或袭击中被俘或被绑架,但是绝大部分人都是因为债务而被带走的。

但是,在此我必须解释一下奴隶交易的组织。

从整体上看,大西洋奴隶交易是一张由信贷合约交织的巨大网络。位于利物浦或者布里斯托尔的船主们,能够以宽松的赊购条件从本地的批发商那里得到商品;这些批发商期望能够通过把奴隶(同样采用赊欠的形式)出售给安地列斯群岛(Antilles)和美洲的种植园主获得补偿。伦敦的佣金代理人,则通过由糖和烟草交易获得的利润,最终出资支持整个过程。[57]船主将把自己的货物运送到老卡拉巴尔等非洲港口。卡拉巴尔本身是典型的贸易城邦,由富有的、身着欧洲服饰、住在欧式房屋中的非洲商人统治,这些人有时甚至会把自己的孩子送到英国去接受教育。

货船进港以后,欧洲的贸易商将使用铜棒(港口所使用的货币)来谈定货物的价值。1698年,“巨龙”号上的一名商人把自己商品中已经谈妥的价格记录如下:

1根铁条 4根铜棒

1串珠子 4根铜棒

5个大珠子[58] 4根铜棒

1个一号盆 4根铜棒

1个啤酒杯 3根铜棒

1码亚麻布 1根铜棒

6把小刀 根铜棒

1个一号铜钟 3根铜棒[59] |

50年后,这种交易达到了顶峰,英国船只带来大量布料(都是来自曼彻斯特新建立的作坊和印度印花布厂的产品)、铜铁制品、珠子项链等附带商品;并且,由于显而易见的原因,还会带来大量的军火。[60]这些商品同样以赊欠的形式转手给非洲商人,他们把商品分发给自己的代理人,到上游地区去销售。

一个很明显的问题是,如何确保债务的安全。这种交易充满诡诈,冷酷无情,而奴隶劫掠者的信用也不可能可靠——当面对永远不会再见的外国商人时,情况尤其如此。[61]因此,一个系统迅速诞生了。在这一系统里,欧洲船长们要求以抵押人的形式确保债务的安全。

我们在这里说的“抵押人”,很明显和我们在莱利人例子中看到的抵押人有很大的区别。在西非的许多国家和交易城镇,当1 500年前后欧洲人走向舞台的时候,抵押人所有权的性质似乎已经发生了重大的变化——它实际上变成了一种劳役偿债的形式。债户以家庭成员作为贷款的担保;抵押人将变成受抚养人,前往债主的家中,在债主的土地上干活,并负责债主家中的日常家务——他们自己充当担保物,而他们的劳动,实际上就是利息的替代品。[62]抵押人并不是奴隶。他们和奴隶不同,并没有从自己的家中被剥离出来;但是他们也不具有严格意义上的自由。[63]在卡拉巴尔和其他港口,奴隶船的船主在把自己的商品交给非洲商人的时候,很快就建立起要求以抵押人作为担保的习惯——例如,两名非洲商人自己的受抚养人,能为他们应该提供的三名奴隶充当担保,在这两名受抚养人中,最好能够至少包含商人自己的一个家人。[64]在实践中,这和索要人质没有什么区别。当船长厌倦了等待迟到的货物时,有时他们会决定带走一船抵押人,这样就会带来严重的政治危机。

在上游地区,债务抵押人也在交易中扮演了重要的角色。从某方面说,这一地区有些不寻常。在大部分西非地区,这种交易贯穿于达荷美(Dahomey)、阿撒蒂(Asante)等主要王国,带来了战争,并强加了非常严酷的惩罚——对于统治者来说,一个普遍使用的应急措施,就是操纵法律体系,使得几乎所有的罪犯都遭受惩罚:或沦为奴隶;或自己被处以死刑,妻子和孩子则沦为奴隶;或被处以天文数字的罚款,如果他不能支付,就将导致违约,因而全家都会作为奴隶被卖掉。另外,因为缺乏大型的政府结构,人们能够很容易看到真正发生的事情,因此它具有不同寻常的揭露性。无处不在的暴力环境,使得现有“人性经济”的所有机构都发生了系统的扭曲,变成了灭绝人性和毁灭性的庞大组织。

在克洛斯河流域,交易似乎分成两个阶段。第一个阶段是充满绝对恐慌和彻底混乱的初始期,此时袭击频繁发生,任何独自外出的人,都有可能被蒙面的歹徒绑架,然后卖到卡拉巴尔。村镇一片荒凉,许多人逃入森林中,男人们需要组成武装力量才能耕耘田地。[65]相对来说,这一时期比较短暂。当本地商会的代表开始在该地区的各个群落中立足,承诺要恢复秩序的时候,第二个阶段就开始了。这些代表中最出名的就是阿罗联盟(Aro Confederacy),他们自称“上帝之子”。[66]由全副武装的雇佣兵和联盟里位于阿罗楚库(Arochukwu)的著名先知作为后盾,他们建立起一个全新但臭名昭著的严酷法律体系。[67]绑架者被追捕,然后被作为奴隶卖掉。农场和街道都恢复了安全。同时,阿罗和本地的长老合作,建立起一套非常复杂和严酷的典章和律法,几乎每个人都有触犯的可能性。[68]任何人只要违背了法典中的一项,就会被交给阿罗,然后被送到海岸边,而告发者将得到用铜棒支付的报酬。[69]根据当时的一些记录,如果一个男人只是不喜欢自己的妻子,并且需要一些铜棒,他总是可以找到一些理由出卖她;而村庄里的长者们会从中获得部分利润,因而几乎总是一致认可男人的告发。[70]

但是,商会最独特的把戏,是协助一个叫作艾克皮(Ekpe)的秘密组织的传播。艾克皮因发起盛大的化装舞会和通过神秘的仪式接收新成员而闻名,但它实际上扮演着强制执行债务的秘密机制的角色。[71]例如,在卡拉巴尔,艾克皮组织拥有一系列的权力,包括抵制(所有成员都被禁止和违约的债户进行交易)、罚款、没收财产、逮捕及处决——最倒霉的受害者将被吊死在树上,他们的下颚被切除,作为对其他人的警告。[72]它经过了尤其精心的设计,因为这样的组织总是允许别人交钱入伙,如果他们能付得起费用,可以经过9个等级层层向上——当然,这些费用正是使用商人们提供的黄铜棒支付的。在卡拉巴尔,每个等级的收费表和下面列出的类似:[73]

| 1.尼亚姆皮(Nyampi) | } |

最高的4个等级,300盒黄铜棒,每盒2.45 英镑,一共 735 英镑 |

| 2.奥库·阿卡纳(OkuAkana) |

| 3.布拉斯(Brass) |

| 4.马康达(Makanda) |

| 5.马卡拉(Makara) | } | 低一些的等级,每个需要 50盒黄铜棒 |

| 6.姆博克·姆博克(MbokoMboko) |

| 7.邦库·阿邦库(BunkoAbonko) |

| 8.姆博克·尼亚·艾克坡(MbokoNyaEkpo) |

| 9.艾克皮 |

换句话说,它是非常昂贵的。但是,会员制度会迅速变成荣誉的主要标志,并且在各个地方都高人一等。不用说,入会费在偏远的小型社区不那么高,但是起到的作用仍然是相同的:数以千计的人最终欠下了商人债务,无论是欠下了入会费,还是欠下了他们本应提供的商品(大部分是艾克皮表演中使用的服装和道具所需要的布料和金属——因此可以说是他们施加给自身的债务。这些债务,也可以用人来支付,这会明显导致抵押人的数量持续增加)。

实际上,它是怎么起作用的?似乎因为地区的不同,它起作用的方式也不相同。例如,在阿非坡(Afikpo)地区(克洛斯河上游的一个偏远地区),我们看到如获取食物这类日常事务的开展方式和蒂夫人的类似,“并不通过交易进行,也不使用货币”。商会提供的黄铜用来买卖奴隶,但是在其他情况下主要还是充当社会货币,“在葬礼、授衔和其他仪式上作为礼物和支付款项使用”。[74]大部分支付款项、头衔和仪式,与商人带来的秘密组织联系在一起。所有这些看上去确实有点类似于蒂夫人的安排,但是商人的存在,使得结果与蒂夫人大相径庭:

从前,在克洛斯河上游地区,如果有人因为陷入了麻烦或者欠债而需要钱,他通常会把自己的一个或多个子女、亲属或家中的其他成员“抵押”给阿库纳库纳(Akunakuna)的商人,这个商人将定期拜访他的村镇,或者袭击邻近的其他村庄,抓走一个孩子,将其卖给同一个愿意出钱的买家。

[75]

这样的权宜之计并不是每次都有效。通常,债户受迫不停地交出自己的孩子或受抚养人作为抵押人,最后只能抵押自己。[79]当然,在奴隶交易的巅峰时期,“抵押”变成了一种委婉的说法。抵押人和奴隶之间的区别,已经基本消失了。和之前的家人一样,债户最终被交给阿罗,然后运到英国。最终,他们被戴上镣铐和锁链,塞入拥挤的小型奴隶船中,卖到大洋另一边的种植园里。[80]

那么,如果一个隐秘的组织让蒂夫人深受其害,如噩梦般挥之不去(它引诱毫不怀疑的受害者陷入债务陷阱,由此他们自身摇身一变成为债务的强制实施者;债务将用他们子女的身体来偿还,并且最终用他们自己的身体偿还),原因之一,在于这真的是发生在那些生活在几百英里以外的人身上的事。“人肉债”这个短语的用法也没有任何不妥。奴隶商人可能不会把他们的受害者简单地看成肉,但是在他们眼里,那些奴隶也和躯壳一般无二。成为奴隶,就意味着从自己的家庭、亲戚、朋友和社区中被移除,被剥夺了名字、身份和尊严;使得人之所以为人、而不仅仅是能够听懂命令的人肉机器的一切事,在奴隶身上都被剥夺了。绝大多数奴隶也没有机会建立持续的人际关系。但是,大多数最终到达加勒比海或者美洲种植园的奴隶,一直工作到死。

引人注目的是,所有这些的实现和概念的提炼,都是通过“人性经济”的机制完成的,其前提正是人类的生命具有最根本的价值,没有东西能与之相比。所有相同的制度(入会费、计算罪行和补偿的方法、社会货币、债务抵押所有权),反而都站到了它们的对立面;该体系实际上被置于这种相反的境地;并且——蒂夫人也意识到,为创造人类而设计的装置和机制崩溃了,变成了埋葬自身的方法。

我不想给读者留下这样的印象:我这里所介绍的例子,都是只在非洲才有的现象。无论在哪里,只要“人性经济”开始和商业经济(尤其是带有先进的军事技术和对人类劳动力无止境的需求的商业经济)接触,同样的事情就会发生。

在整个东南亚,尤其是在那些生活在大国边缘的山地或者岛屿的居民中,也能发现几乎一模一样的情况。正如研究这些地区的最好的历史学家安东尼·里德(Anthony Reid)早已指出的那样,整个东南亚劳动力的组织形式中,最重要的一种就是通过债务束缚的关系完成的。

即使在相对简单的社会,金钱几乎还未渗透进去,也有着耗费不菲的仪式需求——比如支付婚姻中的聘礼,以及当家庭成员去世时请屠夫屠宰水牛的费用。人们普遍认为,对这种仪式的需求,是穷人欠下富人债务最常见的原因……

[81]

在其他地方,我们也能听到和非洲相似的故事——农民以自己或自己的家人作抵押,或者甚至因赌博而沦为奴隶;很多王国在惩罚时总是采取高额罚款的形式。“当然,经常有人拿不出这笔罚款;而被宣告有罪的人,通常和由他抚养的人一起,变成统治者的奴隶,或者变成贷方的奴隶,或者变成那些替他缴纳罚款的人的奴隶。”[83]里德坚持认为,这种情况一般是相对无害的——事实上,有时候穷人可能就是为了变成某些富有的赞助人的债户而借钱,因为在年景不好的时候,赞助人将为自己的债户提供食物、住所、妻子。很明显,这并不是“奴隶”这个词一般的含义。除非赞助人决定把自己的一些受抚养人,送到自己的某些债主那里——他们住在满者伯夷(Majapahit)、特尔纳特(Ternate)等遥远城市;然后,那些受抚养人可能发现自己和其他的奴隶一样,在某些贵族的厨房或辣椒种植园中辛苦劳作。

指出这一点是很重要的,因为奴隶交易的一个影响就是让那些并不生活在非洲的人产生一种印象,认为那片大陆只有无可救药的堕落和野蛮——对于生活在那里的人们来说,这种印象将给他们带来灾难性的后果。在这里,我们不妨看一个和非洲的情况完全相反的例子:巴厘岛,著名的“万庙之岛”——这个岛的照片经常出现在人类学教材和旅游手册上,仿佛岛上的住民全都是性格沉静、喜欢幻想的艺术家,他们每天都把时间花在摆放鲜花和练习花式舞蹈上。

在17~18世纪,巴厘岛还没有获得这种声望。当时,它分裂为十多个好斗的小王国,几乎总是处在战争的状态中。事实上,在居住于爪哇附近的荷兰商人和官员看来,巴厘岛的名声几乎和它如今的名声完全相反。巴厘人被视为一个原始而暴力的民族,由沉溺于鸦片中的堕落贵族统治,贵族们把自己的臣民当作奴隶出售给外国人,换来巨额财富。到了荷兰完全统治爪哇的时候,巴厘岛基本变成了人口贩卖的储备库——地区内的各个城市都需要大量年轻的巴厘女人,作为妓女和小妾。[84]当岛屿卷入奴隶交易之后,岛上的整个社会和政治体系几乎都转变成暴力抢掠妇女的机器。即使在村庄内部,普通的婚姻也采用“抢婚”的形式——有时候表现为私奔;有时候是真正的绑架,随后绑架者向女人的家庭支付一笔钱,以平息事件。[85]但是,如果一个女人被地位十分重要的人抢走,那么她的家人就得不到任何补偿。即使在20世纪60年代,一些老年人还能回忆起过去父母如何把自己年轻漂亮的女儿藏起来:

不许她们接受参加庙会的邀请,以免被皇室的侦探发现,被强行送往宫殿里严密保护的女人区。在那里,男性拜访者的视线被严格限定,只能看到她们的脚。一个女孩成为王侯的合法下等妻子(penawing)的可能性极小……更大的可能性是在被奸淫几年以后,沦为奴隶一般的仆人。

[86]

国王甚至通过在首都举办盛大的斗鸡活动这一方法,为使人们身陷债务而推波助澜。这一令人激动的活动所引发的激情和挥霍,导致许多农民押上自己不能承受的赌注。和任何赌博一样,一夜暴富的期望和比赛的戏剧性,激起了很少有人能够承受的野心;到那一天结束,当最后的狂热和指望在最后一只公鸡的身上灰飞烟灭的时候,许多农民已经无家可归。他们及他们的妻子和孩子,将被卖到爪哇。

[89]

反思暴力

在本书的开头,我提了一个问题:人们之间的道德义务,是如何被看成债务,以及如何因此而使得本来完全不道德的行为正当化的?

在本章的开头,我提供了一个答案:对商业经济和我所说的“人性经济”加以区分——“人性经济”是货币主要充当社会货币使用的经济形式,即用来创造、维持或者断绝人们之间的关系,而不是用来购买东西。罗斯帕比已经非常中肯地说明,这种社会货币的独特性质,是它们永远不会和人类等价。它们的作用,是提醒人永远不可能和任何东西等价,甚至人与人之间最终也不可能等价。这就是世仇的深刻真相。没人能够真正原谅杀死自己兄弟的凶手,因为每个兄弟都是独一无二的。没有东西能够替换——其他人不能替换,即使他和你的兄弟拥有一样的名字、同样的社会地位;小妾不能替换,即使她生下以你兄弟的名字而命名的孩子;鬼妻不能替换,即使她会生下有一天能够为你的兄弟复仇的孩子。

在“人性经济”中,每个人都是独一无二的,都是无价的,因为每个人都是和其他人关系的独一无二的纽带。对于不同的人来说,从不同的方面来看,一个女人可以是一位女儿、姐妹、情人、对手、同伴、母亲、同龄人和导师。每一段关系都是独特的,即使在通过不停地赠予和接受棕榈树叶布料、成捆的黄铜线等普通物品才能维系这些关系的社会中,它们也是独特的。从某种意义上说,那些东西使一个人成为他自己,而不是别人——这一事实可以如此说明:充当社会货币的物品,通常本来的用途是为人体提供衣服或者装饰,帮助一个人成为别人眼中的那个他/她。尽管如此,正如我们的衣服并不是我们之所以成为自己的原因,通过赠予和接受棕榈树叶布料而维持的关系,并不仅局限在这一层次。[90]相应地,这就意味着棕榈树叶布料的价值相对较小。这就是我认同罗斯帕比观点的原因。他强调在这样的经济中,货币永远不能代替一个人:这种债务不能偿还,货币只是承认这一事实的方式。但是即使是一个人能够代替另一个人、一个人的姐妹总归能和另一个人的姐妹等价这一观点,也绝对不是不证自明的。从这个意义上说,“人性经济”这个术语也有其两面性。毕竟,它们都是经济;也就是说,它们都是把质简化为量的体系,允许计算收益和损失的体系——即使那些计算只是简单的(例如在姐妹的交换例子中)1等于1,或者(例如在世仇的例子中)1减1等于0的问题。

这种计算如何实行?它为什么能把人们当作完全相同的个体来看待?莱利人的例子给出了一个提示:要把一个人变成能够交易的物品——例如让一个女人和另一个女人等价,首先需要把她从她的生活环境中剥离出来;也就是说,把她从那张关系网中抽离出来,而正是那张关系网使她成为由各种人际关系汇聚而成的、独一无二的自己。因此,她就变成了一个通用的价值数量,可以进行加减,并可以作为衡量债务的一种方法。这一过程的完成,需要特定的暴力支持。要让她和紫木棒等价,甚至需要更多的暴力;而要想把她完全从生活的环境中剥离出来,沦为奴隶,则需要大量、持续、系统化的暴力。

在此,我应该清楚地说明我的意思。我使用“暴力”这个词,并不是使用它的比喻义。我并不是在谈论概念上的“暴力”,而是真正的手断骨折、皮开肉绽。这和古代希伯来人说起他们处于“奴役”中的女儿类似,希伯来人并不是在展示诗意,而是真的在谈论绳索和枷锁禁锢下的奴役。

我们中的绝大多数人,并不喜欢过多地思考暴力。那些住在城市中,生活相对舒适、安全的幸运儿,要么倾向于认为暴力并不存在;要么在别人提醒他们暴力确实存在时,迅速把“外面”的世界定义为危险、野蛮之地,他们对此无能为力。即使我们自身的日常存在是由暴力或至少是暴力威胁所定义的,但上面的两种想法使我们不用去思考这一事实的严重程度(我经常说,设想一下,如果你没有有效的身份证件,却坚持要进大学的图书馆,这种情况下会发生什么事情),也不用去思考我们对战争、恐怖主义和暴力犯罪的重要性和严重性(或者至少是发生频率)进行怎样的夸大。在为人际关系建立框架的过程中,暴力所扮演的角色比在所谓的“传统社会”中所扮演的角色更加直接——即使在许多“传统社会”中,一个人对其他人实际进行的肢体伤害,也要比在我们自己的社会中少得多。在这里,有一个来自东非巴友柔(Bunyoro)王国的故事:

从前,有一个男人搬到了一个新的村子里。他想看看他的邻居们是怎样的人,于是,他在半夜三更假装暴打自己的妻子,想看看邻居是否会向他抗议。他并没有真的动手打他的妻子,而是在打一张山羊皮;同时他的妻子则凄惨地尖叫,仿佛丈夫要杀了她。没人来找他。第二天,这个男人和他的妻子收拾行李,离开了这个村子,寻找其他的地方居住。

[91]

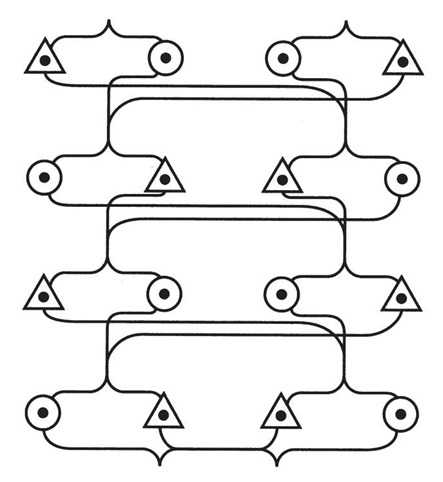

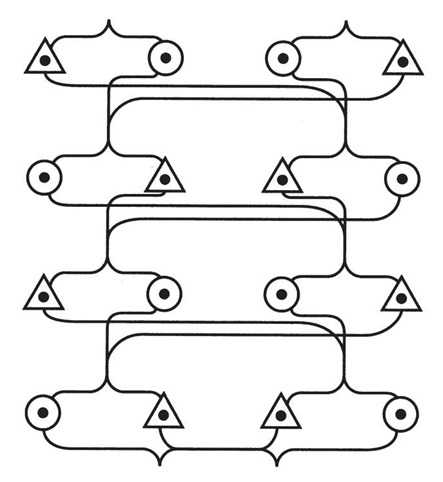

这个故事以其特有的方式发人深省,甚至可以说很吸引人,但是我们仍然要问:如果在一个社区(甚至是故事中的男人认为适合居住的社区)里,邻居们发现是妻子在殴打丈夫,那他们将有怎样的反应呢?[92]我想人人都知道问题的答案。第一个例子将引起人们的关注,第二个例子将招致人们的嘲笑。在16世纪和17世纪的欧洲,村民们曾经用表演讽刺喜剧的形式,嘲笑被妻子殴打的丈夫;他们甚至会让被妻子殴打的丈夫游街,丈夫倒坐在一头驴上,每个人都可以嘲笑他。[93]据我所知,在非洲,没有任何一个社会做得如此过分。(也没有任何一个非洲社会烧死那么多女巫——当时的西欧是一个尤其残暴的地区。)但是在世界的大多数地方,认为一种形式的野蛮行为至少可能合法而其他的全部非法这种假设,是两性之间建立关系的框架。[94]我想要强调的是,在上面提到的事实和一命换一命的可能性之间,存在着直接的联系。人类学家喜欢用图表的形式来展示优先的婚姻形式。有时,这些图表是非常漂亮的。[95]

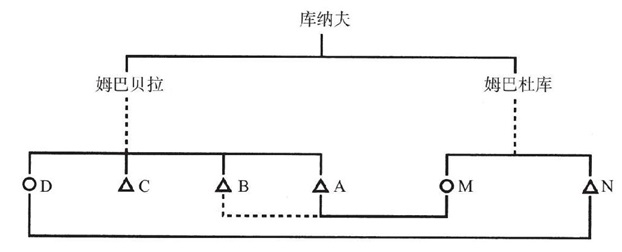

图6.1 双方交表婚制的理想形式

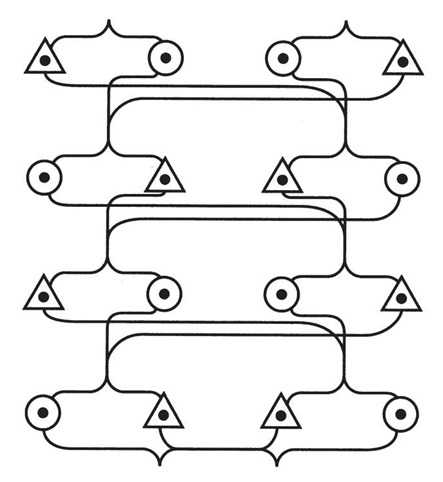

有时,它们具有优美的简洁性,如下面蒂夫人姐妹交换的例子:[96]

图6.2 蒂夫人姐妹交换的例子

如果遵从自己的欲望,人类极少把自己安排到对称的模式中,因为这种对称性会使人类付出惨痛的代价。在蒂夫人的例子中,阿奇亚实际上情愿如此描述:

在古老的体系中,拥有受监护人的老人,无论他多么老态龙钟,哪怕他是一个失去了手脚的麻风病人,他也总是能够娶一个年轻的新娘,没有女孩敢拒绝他。如果另一个男人被老人的受监护人吸引,那么这个人就会把自己的受监护人强行送给老人,以实现交换。那个男人的受监护人就要悲惨地背上老人的山羊皮口袋,和他一起回家。如果她跑回了自己的家,她的主人将把她抓住并殴打,然后把她带回去交给老人。老人很满意,咧嘴笑起来,露出他黑黑的臼齿。“不论你去哪儿,”老人告诉她,“你都会被带回来交给我;所以别再胡思乱想了,安心定居下来做我的妻子。”女孩烦躁不安,恨不能早一点死去。当一些女人被强迫送给老人时,她们甚至会自杀。尽管如此,蒂夫人也毫不在乎。

[97]

我所说的人们“从生活的环境中被剥离”,就是这个意思。

莱利人足够幸运,基本上没有受到奴隶交易的摧残;蒂夫人几乎已经坐在鲨鱼的牙齿上,他们需要竭尽全力,才能确保自己不被吃掉。但是,在这两个例子中,都存在将年轻女人强行从她们的家庭中剥离的机制,而正是这一做法使她们能够被交易——尽管在每个例子中,也有一条原则明确规定,一个女人只能用来交易另一个女人。极少数情况下女人能够用来交易别的东西,这些例外情况都直接诞生自战争和奴隶制度——也就是说,是在当暴力等级显著提升的时候。

当然,奴隶交易代表的暴力,程度与此完全不同,我们在这里所谈论的是种族灭绝的程度。在世界历史中,能够与之相比的只有对新世界文明的毁灭,或者纳粹对犹太人的大屠杀。我也绝没有责备受害者的意思:我们只需要想象一下,如果在我们自己的社会中,突然出现了一群外星生物,他们携带着无敌的军事技术、无穷的财富和与我们完全不同的道德准则,宣布他们愿意为每一个人类工人支付100万美元——那么没问题,大家都乐见其成。肯定会有一小撮不择手段的人想要利用这种形势,但也只有这些人需要外星生物来摆平了。

阿罗联盟这样的组织,代表了一项耳熟能详的策略,法西斯分子、黑手党、右翼匪徒等处处都采用了这一策略:首先,释放一个不受限制的市场暴力罪行,在这个市场中,什么都可以出售,人命变得毫不值钱;然后,他们闯进来,提议修复某种程度的秩序——尽管这是一种粗糙的秩序,丝毫不会触及之前的混乱中最能产生利益的方面。暴力被保存在法律的结构中。这样的黑手党,也几乎总是最终开始强制推行严厉的荣誉法典,使得道德准则变成偿还债务的核心内容。

如果我不是在写一本有关债务的书,我可能会反思在克洛斯河社会和巴厘岛之间存在的奇妙相似性。这两个社会都经历了艺术创造性的大爆发(克洛斯河艾克皮面具对毕加索产生了深远的影响),最重要的表现就是戏剧表演的全面盛行。表演带有复杂的音乐伴奏、精妙绝伦的舞台服装和极具格调的舞蹈——一种政治秩序的替代物,表现为想象出来的壮观场景;与此同时,普通人的性命处于持续的危险状态中,走错任何一步都可能导致被贩卖为奴。这两者之间有何联系?这是一个有趣的问题,但是没人在这里能够真正给出答案。出于我们现在的主要目的,最关键的问题必然是:这种情况有多普遍?如我所说,非洲奴隶交易是前所未有的惨剧,但是商业经济把奴隶从“人性经济”中提取出来,已经有数千年之久。它是一个和文明同样古老的习俗。我想问的问题是:它究竟在何种程度上构成了文明本身?

在这里,我并非严格地指涉奴隶制,而是讨论一种流程,它把人们逐出由彼此承诺、分享的历史和共有责任编织成的网,正是这张网使一个人能够成为他自己。把人们从这张网中剥离出来,就使得他们能够被交易——使人们有可能受到债务逻辑的控制。奴隶制度只是逻辑终点,是解开这种牵连最极端的形式。但是正是由于这一原因,它其实为我们打开了一扇窗,使我们能够看到流程的全貌。进一步说,由于它在历史中扮演的角色,奴隶制塑造人们的基础假定和习俗所采用的方式,是我们现在感觉不到的;而它的影响,我们可能永远不愿意承认。如果我们变成了一个债务社会,是因为战争、征服和奴隶制的遗留问题从来没有完全消失。它仍然在那里,存在于人们对于荣誉、财产甚至自由最私人化的概念中。只不过我们再也看不到它在那里。

在下一章中,我将开始介绍这一过程是如何发生的。

[1] 摘自Carlson, “The Relatively Charmed Life of Neil Bush,” The Washington Post, Sunday December 28, 2003, Page D01。

[2] Grierson 1977:20.

[3] 公平起见,Grierson后来确实指出奴隶制在货币的诞生过程中起到了重要作用,但他从未关于性别进行推断,而这是很重要的:在中世纪的冰岛(Medieval Iceland),女性奴隶也可作为最大面值的货币(Williams 1937);在《梨俱吠陀》中,贵重礼物和大额支付被指定用“黄金、牛和女性奴隶”支付(Chakravarti 1985:56–57)。顺便一提,我提到“年轻的”,因为在其他地方,当奴隶作为货币单位时,默认奴隶的年龄在18至20岁。一名女奴被认为和三头奶牛或六头小母牛等价。

[4] 关于女奴,参见Nolan 1926, Einzig 1949:247–48, Gerriets 1978, 1981, 1985, Patterson 1982:168–69, Kelly 1998:112–13。大多数著作仅仅提到女奴被用作记账单位,关于更早的情况,我们一无所知。但是,当几种不同的商品作为记账单位被使用时,可以注意到在法律条文中会包括该国最重要的出口物品和交易货币(这就是为什么在俄罗斯的法律中,单位是毛皮和银)。这意味着在文字记录出现之前,存在大量的女性奴隶交易。

[5] 也可见Bender 1996。

[6] 我在这里借鉴了Alain Testart(2000, 2001, 2002)详尽的人类学调研工作。Testart总结提炼证据的工作出类拔萃,但我们将在下一章看到,他的结论中也有一些相当奇怪的盲点。

[7] “尽管比喻性短语‘卖女为娼’已广为传播……实际的安排通常要么采用对家庭借款的形式,要么采用为女孩提供的服务(通常不具体指明,或与实际不符)支付预付款的形式。这些‘贷款’的利息通常是100%,并且本金可能因其他债务(生活开销、医疗费用、给官员的贿赂等)而增加,从女孩开始工作起累积”(Bishop &Robinson 1998:105)。

[8] 也可见Michael Hudson[Wray引用(1999)]。但如果看一看原版的文字,就已足够清晰:“你不应垂涎邻居的房屋,你不应觊觎邻居的妻子,不应贪求他的男仆、他的女仆、他的公牛、他的驴子,不应贪求你的邻居拥有的任何一样事物。”(Exodus 20:17, Deuteronomy 5:21)。

[9] 贝壳念珠是很好的例子:尽管它一直被美洲原住民用来与外来人进行交易,但他们似乎从未用它从同一社群的其他成员那里购买物品(参见Graeber 2001:117–150)。像尤洛克人(Yurok)的贝壳钱或巴布亚人(Papuan)的某些货币等其他货币,它们除了社会效用,还被广泛作为货币使用,但是作为货币使用似乎源于其社会效用。

[10] 关于“新娘价格争论”最重要的文章:Evans-Pritchard 1931, Raglan 1931, Gray 1968,Comaroff 1980, Valeri 1994。Evans-Pritchard最初提议将“新娘价格”改为“新娘财富”的一个理由,是因为国家联盟在1926年把这一行为认定是奴隶制的一种形式,并宣布其非法(Guyer 1994)。

[11] 关于蒂夫人的亲属关系和经济:Duggan 1932; Abraham 1933; Downes 1933; Akiga 1939; L.Bohannan 1952; P.Bohannan 1955, 1957, 1959; P.& L.Bohannan 1953, 1968,Tseayo 1975; Keil 1979。

[12] 针对为什么这种情况可以发生,Akiga Sai 1939:106进行了优秀的分析。如想了解后来在地区层面开展的比较性重新分析,参见Fardon 1984, 1985。

[13] 根据Paul Bohannan的说法:“一个男性和他妻子的监护人之间债务的kem关系绝不会中止,因为kem是永恒的,债务永远不可能被付清。”(1957:73)这段论述的其他内容来自Akiga(1939:126–127)。

[14] Rospabé 1993:35.

[15] Evans-Pritchard 1940:153.

[16] 正如人种学家所言:“他们接受牛,是为了给予他荣耀,而不是因为他们准备用牛抵换死去亲戚的性命。”(1940:153)

[17] Op cit 154–155.

[18] Morgan 1851:332。Morgan是训练有素的律师,他在这里使用的是技术性名词“宥恕”(condonation),其在《牛津英语词典》(Oxford English Dictionary)中的定义是“对冒犯自愿的忽视”。

[19] Morgan 1851:333.。底线是一个男人5英寻(译者注:1英寻约为1.83米),一个女人10英寻,但其他因素有可能影响需要的长度(T.Smith 1983:236; Morgan 1851:331–34; Parker 1926)。关于“哀悼之战”,参见Richter 1983;“把他的名字放在垫子上”这一表述,来自Fenton 1978: 315。顺便指出,我在这里假设是一个男性死亡,因为这是原始资料中的例子。对于自然死亡的女性,尚不清楚做法是否相同。

[20] Evans-Pritchard 1940:155, 1951:109–11; Howell 1954:71–80, Gough 1971, Hutchinson 1996:62, 175–76.

[21] Rospabe 1995:47–48,引用Peters 1947。

[22] 关于哀悼之战:Richter 1983。有趣的是,在南比克瓦拉人中也有类似的现象发生。我在第三章中指出,以物易物后举行的宴会将导致引诱和嫉妒性杀人;Levi-Strauss补充,解决此类杀人事件的一般方式是凶手迎娶被害人的妻子,收养他的孩子,因此凶手实际上变成了他所杀害的那个人(1943:123)。

[23] 比属刚果,昔日非洲中西部的比利时殖民地,1960年独立为刚果民主共和国,后更名为扎伊尔共和国。——编者注

[24] 但人们确实使用它们向其他村庄的专业人士支付委托金,委托其制作特定的精美手工品(比如乐器)。

[25] Douglas 1958: 112,也见于1982:43。

[26] Douglas(1963:58)估计,一个成功男人至少要支付花费300份棕梠树叶制作的布料,并且到他在社会意义上完全成熟之时,他还要送出至少300份作为礼物。

[27] 正如人类学家经常指出的那样,一个人通过母系分支追寻血缘的事实,并不必然意味着女性自身拥有很大的权力。它能够说明这一点:过去,在伊洛奎斯人中情况的确如此;而现在,在米南卡保人(Minangkabau)中同样如此。但是这并非一定会发生。

[28] Douglas 1963:144–45,采用了1960:3–4。

[29] 实际上,她是保守的天主教徒和保守党党员(Tory),她倾向于对自由派的关注点采取蔑视态度。

[30] 仿佛要把这一点做实,男人真的会因为养育女孩儿而被认为拥有一笔命债(Douglas 1963:115)——这笔债只能通过他带走自己的一个外孙女做抵押人才能偿还。要使这种情况成立,只能基于我们承认的这样一条原则:只有男人才能拥有命债,因此,对于女人来说,孕育生命被认定要免费赠予。男人可以成为抵押人,也确实有许多人是抵押人,但是他们永远不会被交易。

[31] Douglas 1966:150.

[32] 关于“村庄之妻”,特别参见Douglas 1951,也可见1963:128-40。

[33] Douglas 1963:76;与1951:11对比。作者很明显只是在简单地复述为她提供消息的人对这一习俗的解释:莱利人并不是“必须”做这样的安排。事实上,大部分非洲社会群体都不会这样做。

[34] 有些“村庄之妻”是真正的公主,因为酋长的女儿们总是选择以这种方式与某一年龄段的人结婚。酋长的女儿们被允许随自己的心意与任何人性交,不分年龄段,并且也有权拒绝性交,而普通的“村庄之妻”没有这一权利。这种类型的公主很罕见:整个莱利人的领土里只有三名酋长。另外,道格拉斯估计变成“村庄之妻”的莱利女性的数量,大约是10%(1951)。

[35] 例如:1960:4,1963:145–46, 168–73, 1964:303。显然,有时男人能给女人施加很强的肢体压力,这种情况至少在其他所有人都认可他有这样做的权利时会发生,但是即使在这里,道格拉斯强调大多数女人也有大量的操纵空间。

[36] 关于平和,特别参见1963:70-71。

[37] 1963:170.

[38] 1963:171.

[39] 奴隶的成本:1963:36, 1982:46–47.

[40] 不过,部分原因在于男性奴隶的核心目的是在重要男性的葬礼上陪葬(1963:36)。

[41] 参见Graeber 2001,第四章。最显著的例外似乎是努尔人的牛货币,以及类似的田园人口。但即使这些也可能是同一类人的装饰。

[42] Akiga Sai 1939: 121, 158–60.

[43] 当蒂夫人通过抢夺践行婚姻时也是如此:Akiga Sai(1939:137–41)。

[44] 这里,我主要依赖Paul Bohannan(1955, 1959)进行的经典“交换领域”的分析。Dorward(1976)和Guyer(2004:27–31)对这一分析进行了补充。

[45] 也可见Akiga Sai 1939:241; P.Bohannan 1955:66, P.& L.Bohannnan 1968:233, 235。一般的魅力:在Akiga Sai 1939:236中的东方,Downes 1971:29。

[46] 参见Abraham 1933:26; Akiga Sai 1939:246; P.Bohannan 1958:3; Downes 1971:27。

[47] 关于女巫:P.Bohannan 1957:187–88, 1958; Downes 1971: 32–25。关于人肉债(或ikipindi):Abraham 1933:81–84; Downes 1971:36–40。

[48] Akiga Sai 1939:257.

[49] Akiga Sai 1939:260.

[50] 这里采用Wilson 1951。

[51] Paul Bohannan(1958:4)给出了相似但不完全一样的论述。

[52] 蒂夫人的迁移故事(见Abraham 1933:17–26; Akiga & Bohannan 1954;P.Bohannan 1954)并未明确指出这一点,但是它们很容易按这种方式被解读。Akiga的故事(1939:137)讲述了蒂夫移民在他们女人的身体上画上像溃烂伤口一样的图案,使袭击者不会把她们带走,该故事的提示性尤为明显。尽管蒂夫人没有政府,但是他们确实拥有以高效著称的战争组织,正如Abrahams所说(1933:19),他们通过干涉自己分别与富拉尼人(Fulani)和朱昆人(Jukun)的战争,成功使得富拉尼人和朱昆人彼此敌对。

[53] 这些袭击中有一部分并非完全失败。附近的朱昆王国在18世纪曾经几次尝试吞并蒂夫人,但最后都失败了。有一阵,朱昆王国似乎将蒂夫人俘虏卖给海滨的奴隶商人(Abraham 1933:19; Curtin 1965:255, 298; Latham 1973:29; Tambo 1976: 201–3)。有一点无疑非常值得注意,那就是许多蒂夫人在20世纪30年代坚称朱昆人会吃人。另外,姆巴萨维“组织”的起源储存在某些特定的主要头衔里,最终当蒂夫人和朱昆人恢复友好关系后,蒂夫人从朱昆人那里获得了此类头衔(Abraham 1933:33–35)。

[54] Jones 1958; Latham 1971; Northrup 1978:157–64; Herbert 2003:196.14世纪40年代,著名的中世纪阿拉伯旅行家伊本·白图泰(我们在第二章信德王的法庭上已经遇到过他)看到人们在不远处的尼日尔(Niger)区域用它们充当货币。

[55] Herbert(2003:181)估计,在1699年至1865年,欧洲人将20 000吨英国黄铜和纯铜进口到非洲。这些金属在布里斯托尔(Bristol)、奇德尔(Cheadle)和伯明翰(Birmingham)生产,绝大部分都用来交易奴隶。

[56] 我给出这一数字所依据的事实是,在那些年间,已知有152 076个奴隶自整个比夫拉湾出口(Eltis, Behrent, Richardson & Klein 2000)。老卡拉巴尔(Old Calabar)的奴隶交易从1650年持续到1841年,在这段时间内,这一港口在整个海湾区域的规模最大,而整个海湾的出口数量在巅峰期占全非洲的比例大概是20%(Lovejoy &Richardson 1999:337)。

[57] Sheridan 1958, Price 1980, 1989, 1991.

[58] 更大的念珠。

[59] Talbot 1926 I: 185–186中是barbot。

[60] Inkori(1982)说明,在18世纪晚期,停泊在老卡拉巴尔的英国船只,每艘船上平均携带400支步枪。在1757年和1806年之间,进口到卡拉巴尔——喀麦隆地区的总数为22 986支。但是,朗姆酒和其他烈酒的进口量极少。

[61] 尤其在早年间,常用的解决方法是商人们驾驶满载货物的独木舟来到村庄市场,用货物交换奴隶。他们如果仍有配额,就会等到夜幕降临,然后袭击河边的房屋,抓走任何能找到的人(参见Northrup 1978:66中的Clarkson,也在Noah 1990:94中引用)。

[62] 在重现一种形式如何变为另一种形式的历史一事,已有的学术文献帮助不大,因为这些著作只是把抵押权要么当作亲属关系事务(例如,Douglas 1964, Fardon 1985,1986),要么当作商业事务(例如Falola & Lovejoy 1994),但从不对二者进行比较。结果,许多基础问题都没有被提出。例如,Falola和Lovejoy指出抵押人的劳动相当于利息,但是对于施行抵押权的非洲地区是否存在有息贷款,书中没有提供任何信息。

[63] 这种形式的抵押权必然从类似莱利人的体制演化而来,这一点是很清晰的。大多数规则都一样:例如,如果莱利女孩被抵押,当她成年后,债主通常都有选择与她结婚的权利,从而抵销债务。

[64] Lovejoy & Richardson 1999:349–51; 2001.

[65] Equiano 1789:6–13.

[66] 其他还包括阿库纳库纳人和埃菲克人(Efik),他们就扎根在卡拉巴尔。阿罗人(Aro)讲伊格博语(Igbo),这一区域由讲伊格博语和讲伊比比奥语(Ibibio)的人组成。

[67] 关于阿罗人的一般介绍,参见Jones 1939; Ottenberg 1958; Afigbo 1971; Ekejiuba 1972;Isichei 1976; Northrup 1978; Dike & Ekejiuba 1990; Nwauwa 1991。

[68] Dike and Ekejiuba(1990:150)估计,经由比夫拉湾卖到欧洲的奴隶中,70%是阿罗人。剩下的大多来自其他重商体制的社会。

[69] 一位20世纪的老者回忆:“通奸的女人会被她的丈夫卖掉,钱归丈夫所有。小偷被卖掉,钱归做出决定的年长者们所有。”(Northrup 1978: 69)

[70] Northrup 1978:73.

[71] 关于卡拉巴尔将艾克皮作为债务执行的论述:Jones 1968, Latham 1973:35–41, Lovejoy & Richardson 1999:347–49。关于艾克皮扩散到阿罗楚库及整个地区:Ruel 1969:250–258, Northrup 1978:109–110, Nwaka 1978, Ottenberg & Knudson 1985。Nwaka(1978:188)写道:“艾克皮组织在克洛斯河区域扩散最广,构成了当地政府的基础。在它运转的区域内,它行使执行和审判职能。通过其成员的代理,对冒犯公众的人的惩罚得以执行,习俗得以推行,长者的权威得以维持。艾克皮法律在清扫城镇和街道、回收债务、其他公众福利等事务上,在某种程度上控制着大多数团体成员的生活。”

[72] Latham 1963:38.

[73] 摘自Walker 1875:120。

[74] Ottenberg & Ottenberg 1962:124.

[75] Partridge 1905:72.

[76] 如果一个人想拥有抵押人,他就不能只是简单地从旁边的村庄随便掳走一个孩子,因为父母会迅速找到自己的孩子。

[77] 来自Lovejoy & Richardson 2001:74。要了解加纳(Ghana)的类似例子,参见Getz 2003:85。

[78] 引人注目的是,Akiga Sai(1939:379–80)坚称,在蒂夫人中,这是奴隶制的起源:当有人拒绝偿还债务时,蒂夫人从其所在的家系中抓走人质。他说,如果此时债务人仍然拒绝还债,他们就把人质囚禁一段时间,之后最终在其他地区把人质卖掉。“这就是奴隶制的起源。”

[79] Harris 1972:128也这么介绍克罗斯河的另一个地区易科姆(Ikom):卡拉巴尔最主要的奴隶来源之一。她指出,当抵押人的母亲和父亲家族出面干预,想要阻止他们的其他亲属再被出售时,债务人一般有义务自己变成抵押人,结果是他们最终变成奴隶,被送到卡拉巴尔。

[80] 我们不知道具体比例。埃约王二世(King Eyo II)告诉一位英国传教士,奴隶“被卖掉的原因各不相同——有些是战俘,有些是因为债务,有些是因为违犯了国家的法律,有些是因为被位高权重的人记恨”。(Noah 1990:95)。这说明债务并非无关紧要,尤其是如Pier Larson(2000:18)所说,那时所有的资料都列举了“战争”,因为这是最合理的。与Northrup(1978:76–80)进行比较。

[81] Reid 1983:8.

[82] 如前引述。

[83] Reid 1983:10.

[84] Vickers(1996)提供了巴厘岛(Bali)在北大西洋的人们想象中的形象演变的精彩历史,从“野蛮的巴厘岛”变成人间天堂。

[85] Geertz & Geertz 1975; Boon 1977:121–24。Belo(1936:26)引用了20世纪20年代提供信息的人的说法,他们坚称通过抢夺形成的婚姻是最近出现的,起源是一群年轻男人到敌对的村庄去偷女性,并且经常要求女性的父亲付钱将她赎回。

[86] Boon 1977:74.

[87] Covarrubias(1937:12)指出,早在公元1619年,留尼旺岛上的奴隶市场对巴厘岛女性的需求极大。

[88] Boon 1977:28, van der Kraan 1983, Wiener 1995:27.

[89] Vickers 1996:61。考虑到这些因素,我需要说关于巴厘岛的人类学文献可能都要重新考量。这些文献中最有名的是Clifford Geertz's的知名论文,论述巴厘岛斗鸡是一场“大戏”(1973),在这里,巴厘人将释放内在的魔鬼,讲述关于他们自己的故事;或者他关于前殖民时期政府是“剧院国家”的概念(1980),政治的中心围绕着聚集资源以创造出壮观的仪式。这些文献中有一个奇怪的盲点。甚至Boon在讲述完上面引用的关于男人把他们的女儿藏起来的那段话之后,在下一页(1977:75)继续指出,政府的“主体”其实只是一群“为仪式而被少量征税的观众”,仿佛一个人的孩子有可能被强奸、谋杀和奴役并不重要,或者并没有明确的政治含义。

[90] Louis Dumont论述,唯一真正平等的社会体制是现代社会,即使现代社会也只是默认如此:因为他们的最终价值是个人主义,而且因为每个个体的价值取决于他或她有多么特别,并无依据支持任何人拥有高人一等的本质这一说法。文中这些内容的含义,部分而言,是对这一论述的批判。即使不存在任何“西方个人主义”的教条,它也可以起到同样的作用。“个人主义”的整个概念需要被严肃地重新考量。

[91] Beattie 1960: 61.

[92] 许多传统社会政体的确会对毒打妻子的男人实施惩罚。但是,假设还是有些这样的行为是意料之中的。

[93] 关于大吵闹(charivari),可参见Davis 1975, Darnton 1984。Keith Tho-mas(1972:630)在介绍当时的英格兰村庄时,引用了这个特别的尼约罗(Nyoro)故事。他介绍了一整个系列的社会制裁,比如把“村庄中爱责骂的人”浸泡在水里,这些制裁行为似乎全都以暴力控制女性为目的。但奇怪的是,他宣称大吵闹是针对殴打妻子的男性,而实际上其他所有文献都持相反的观点。

[94] 并非全都如此。可以引用同时期的伊洛奎斯社会作为例子:在诸多层面上,它都是母系社会,特别是在每天的家庭生活层面,并且女人并不会被交易。

[95] 摘录自Trawick 2000:185, figure 11。

[96] 图表基于P.Bohannan 1957:87被重新绘制。

[97] Akiga Sai 1939:161.

[98] 莱利人也是如此。Mary Douglas(1963:131)指出,如果“村庄之妻”拒绝工作或性交,那么可以对她进行鞭打,但这并不是对她身份的反映,因为与一个男人结婚的莱利人妻子也存在同样的情形。

上一篇 回目录 下一篇