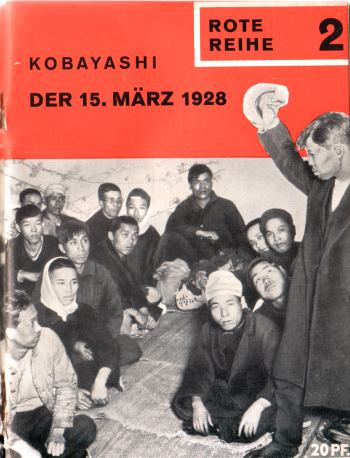

Takisi Kobayashi, Der 15. März 1928, übersetzt von einem deutsch-japanischen Kollektiv, Rote Reihe, Heft 2, Berlin, MOPR-Verlag, 1931.

HTML-Markierung: Thomas Schmidt für das Marxists’ Internet Archive.

|

Die rasche Entwicklung des japanischen Kapitalismus während des Weltkrieges brachte eine ebenso rasche Entwicklung des japanischen Proletariats mit sich. Die Arbeiterbewegung wuchs und mit ihr die Verfolgung der herrschenden Klasse. — Nach dem Kriege verschärften sich die Gegensätze. Schwere Krisen lösten einander ab. In der Arbeiterbewegung bildeten sich immer klarere Strömungen. Die Gewerkschaften, die seit 1912 die wirtschaftlichen und politischen Kämpfe geführt hatten, erwiesen sich als ungenügend. 1921 wurde eine kleine illegale kommunistische Partei gebildet, die später als Fraktion in der 1926 gegründeten Arbeiter- und Bauernpartei „Rono-to“ arbeitete. — Dem Druck der Massen nachgebend, wurde 1925 das Wahlrecht, das bisher sehr eingeschränkt war, zum Schein erweitert. Gleichzeitig aber wurde ein Gesetz zur Erhaltung der Ruhe und Ordnung eingeführt. Im Februar 1928, als das Parlament nach diesem erweiterten Wahlrecht gewählt wurde, beteiligte sich die illegale kommunistische Partei mit klaren, kommunistischen Parolen an den Wahlen und kämpfte gegen die reaktionäre Tanaka-Regierung. Nach dieser Wahl wurde eine große Verfolgungs-Kampagne gegen die revolutionären Arbeiter organisiert, die am 15. März 1928 ihren Höhepunkt erreichte. Kurz vor Tagesanbruch wurden in fast allen großen Städten revolutionäre Arbeiter, Bauern und Intellektuelle verhaftet. — Kobayashi, jetzt einer der bekanntesten japanischen Arbeiterschriftsteller, schildert in seiner ersten Erzählung Der 15. März 1928 diese Ereignisse in Otaru, einer mittleren Stadt der Provinz Hokaido.

So oft die Polizei auch kam, immer wieder erschrak Okee wie beim erstenmal, und Ryukitji mußte sie beruhigen.

Wenn Okee den Leuten von der Gewerkschaft, die in ihr Haus kamen und diskutierten, Tee brachte, hörte sie manchmal:

„Ich kann schließlich meine Frau nicht von heut auf morgen ändern.“

„Man sagt, die Revolution muß durch die Küche gehen, Genosse Ogawa. Du bist zu weich.“

„Es ist wahr, mit meiner Frau ist nicht viel los. Sie ist etwas beschränkt.“

„Du bist deiner Frau gegenüber zu nachgiebig.“ —

So wurde Ryukitji oft von seinen Kollegen geneckt. Er schämte sich etwas. —

Eines Morgens beim Zähneputzen fragte Ryukitji seine Frau, die neben ihm stand und warmes Wasser in die Waschschüssel goß, unvermittelt, die Zahnbürste im Mund:

„Kennst du Rosa?“

„Rosa?“

„Ja, Rosa.“

„Lenin kenne ich. Aber Rosa? Ich weiß nicht, wer das ist.“

„Bist du dumm“, murmelte Ryukitji vor sich hin. —

Okee war nicht wißbegierig. Es fiel ihr auch schwer, alles zu behalten. Die Namen Lenin und Marx hatte sie von ihrer Tochter Yukiko oft gehört, die vergaß sie nicht mehr. Als dann die Leute von der Gewerkschaft, Kudo, Ssakanishi, Ssusumoto und die anderen, die immer zu ihrem Mann kamen, die Namen Marx und Lenin nannten, fragte sie eines Tages ihren Mann:

„Ist Marx der Gott der Arbeiter?“

Er nickte lächelnd: „Woher weißt du denn das?“ und sie verstand nicht, weshalb er sich über ihre Frage freute.

Okee dachte immer an ihren Mann, wenn er nachts im Büro der Gewerkschaft arbeitete. — Hat es denn Zweck, sich jeden Tag in Gefahr zu begeben, seine Existenz ständig aufs Spiel zu setzen? Denkt er denn gar nicht an seine kleine Tochter Yukiko? Sie verstand ihren Mann nicht.

Doch wenn die Funktionäre der Gewerkschaft ihr von dem trostlosen Leben der Arbeiter erzählten, begriff sie den Kampf und empfand selbst den Haß der unterdrückten Klasse gegen die Ausbeuter. Sie erkannte allmählich, daß es eine große Sache ist, für die ihr Mann und seine Freunde arbeiteten. Sie war stolz auf ihren Mann, obwohl sie am Erfolg zweifelte.

Nach seiner dritten Verhaftung verlor Ryukitji seine Lehrerstelle an der Schule. Er machte einen Kurzwarenladen auf, um wenigstens den Unterhalt für seine Familie zu verdienen. Ryukitji verfügte jetzt über mehr freie Zeit und arbeitete noch intensiver für die Gewerkschaft, mit dem Erfolg, daß die Besuche der Spitzel immer häufiger wurden. Als Okee das erste Mal einen Spitzel vor ihrem Laden herumlungern sah, war sie sehr erschrocken. Aber es kam noch schlimmer. Manchmal trat solch ein Mann, nachdem er das Hausschild genau studiert hatte, mit den Worten in den Laden: „Herr Ryukitji, bitte kommen Sie mit zur Polizeiwache.“ Und dann wurde Ryukitji abgeführt.

Wirklich, Okee fiel es schwer, sich daran zu gewöhnen. So oft die Polizei auch kam, immer wieder erschrak sie wie beim ersten Mal, und Ryukitji mußte sie beruhigen.

In den frühen Morgenstunden des fünfzehnten März wurde Okee unsanft aus dem Schlaf gerissen: Haussuchung. Fünf oder sechs Polizeibeamte schleppten Ryukitji fort. Okee blieb starr vor Schreck mit bleichem Gesicht und blutleeren Lippen allein. Viel Zeit verstrich, bis Tränen sie erlösten.

Yukiko sitzt mit weitaufgerissenen Augen im Bett. Sie überlegt: Wie spät mag es wohl sein? Ob es schon Morgen ist? Im Nebenzimmer laufen fünf oder sechs Leute umher; wie ist das möglich? Bei Nacht? Aber das Licht brennt doch. Was ist denn da bloß los? Dauernd laufen die im Nebenzimmer auf der Strohmatte hin und her.

„Wir müssen auch noch das nächste Zimmer untersuchen“, sagt eine unbekannte Stimme an der Tür. „Das ist nur das Schlafzimmer. Da ist nichts drin.“ Das ist die Mutter.

„Wenn Sie Wert darauf legen, bitte, untersuchen Sie nur.“ Das ist Vater.

„Aber wenn Yukiko aufwacht...“

Yukiko legt sich rasch wieder hin. Sie stellt sich schlafend und blinzelt zur Tür. Von dort kommen Geräusche, als wenn man Gegenstände hinwirft, Zeitungen durchwühlt, die Strohmatten wegschiebt, Schubfächer aufreißt. — Die Leute gehen wohl in die Küche. Die Speisekammertür knarrt.

Yukiko zittert. Sie kauert sich zusammen. Aber das Beben ihres kleinen Körpers läßt sich nicht unterdrücken. Ihre Zähne schlagen aufeinander. Sie erschrickt über das Klappern der Zähne und preßt die Lippen zusammen.

„Was machen Sie da?“ Das ist wieder die Mutter. Die Tür öffnet sich, helles Licht fällt ins Zimmer. Yukiko schließt die Augen. Ihr Herz klopft so sehr, daß sie glaubt, auch die Anderen müßten es hören. Sie dreht sich um und blinzelt zu ihnen herüber. Ihr Blick fällt auf das farblose Gesicht der Mutter, die an ihrem Bett steht, die Arme über der Brust gekreuzt. Vater steht daneben und beobachtet die Männer. Weshalb sieht sein Gesicht nur so ernst aus? Yukiko kennt die Männer nicht. Der mit dem Schnurrbart ist wohl der Führer. Er hat eine große schwarze Ledermappe und gibt Befehle.

Was hat Papa gemacht? Was wollen die denn eigentlich bei uns? Die fremden Männer durchwühlen ihre Schulhefte und werfen ihre Spielsachen durcheinander. Yukiko ist wütend, das gehört doch ihr. Mit Mühe hält sie die Tränen zurück.

„Das sind alles die Spielsachen meiner Tochter,“ sagt Mutter leise. Die fremden Männer murmeln etwas vor sich hin und stoßen die Spielsachen mit dem Fuß beiseite. Dann gehen alle aus dem Zimmer. Die Schritte entfernen sich. Yukiko hält es nicht mehr aus; schnell steht sie auf und huscht im Nachthemd barfüßig zur Tür, öffnet sie leise und geht ans Treppengeländer.

Unten sieht sie die Mutter mit wachsweißem Gesicht, neben ihr der Vater, die fremden Männer ihnen gegenüber. Alle sind merkwürdig still. Die Lippen der Mutter zittern, aber Yukiko hört keinen Laut. Sie sieht nur deutlich, wie die schmale Hand ihrer Mutter sich am Treppengeländer festklammert... Plötzlich begreift Yukiko. Ja, alles kommt von Lenin. Sie hat die Photographie Lenins vor Augen, im Arbeitszimmer ihres Vaters, wo auch die vielen Bücher stehen. Das ist das Gesicht, das dem Schuldiener so ähnlich sieht. Und sicher sind auch die Lieder daran schuld: „Die Rote Fahne“, „Der erste Mai“ und die anderen. Sie hat diese Lieder überall gesungen — in der Schule, zu Haus und bei den Leuten von der Gewerkschaft; die streichelten sie dann immer.

Nein, Papa macht nichts Schlechtes. Sicher kommt es von Lenin, und bestimmt auch von dem Lied mit der roten Fahne. —

Drei Uhr nachts. Kälte schneidet die Haut, dringt durch die Kleider bis auf die Knochen. Auf dem hartgefrorenen Schnee knirschen die Schritte von fünf oder sechs Leuten: Polizisten, die Sturmriemen heruntergeschnallt, die Säbel fest in den Händen, und Kriminalbeamte. Aus schmalen dunklen Gassen kommen sie und biegen in die breite Straße ein, zum Gewerkschaftsbüro. Dort machen sie halt und stürmen in den ersten Stock.

Die Gewerkschaftsmitglieder hatten sich vor etwa einer Stunde schlafen gelegt. Am 15. März wollte die Gewerkschaft eine Protestkundgebung gegen die Säbelherrschaft, eine Kundgebung für den Rücktritt des Tanaka-Kabinetts, des Sammelbeckens der Reaktion, durchführen. Alle Mitglieder wurden mobilisiert, Flugblätter an die Straßenecken geklebt, mit Saalbesitzern verhandelt. Das Exekutivkomitee hatte noch eine Sitzung abgehalten, und endlich, um zwei Uhr nachts, war alles vorbereitet. Da, statt der Ruhe, die sie so nötig brauchten: Überfall! Sieben, acht Genossen wird plötzlich die Decke weggerissen. Fußtritte. Alle springen auf, steif wie Holz, taumelnd vor Müdigkeit. Ssusumoto erschrickt: Alles verloren. Er hat es geahnt, aber in seinem Herzen war noch immer ein Funken Hoffnung ... Selbstverständlich verhaften diese Hunde unsere Redner in der Nacht vor der Kundgebung. Beliebte Methode. Kennen wir schon. So ist meine Befürchtung doch eingetroffen. Ssakanishi, der „Don Quixote“, fragt schlaftrunken einen Kriminalbeamten, den er von früheren „Besuchen“ kennt: „Was ist denn jetzt wieder los?“ — „Ich weiß nicht.“ — „Sie wissen nicht? Machen Sie doch keine Witze!“

Die Beamten durchsuchen das Büro.

Ein Polizist brüllt Ssusumoto frech ins Gesicht: „Wenn ihr faulen Schweine mehr arbeiten würdet, hättet ihr keine Zeit, eure Nase in jeden Dreck zu stecken. Ihr seid selbst daran schuld.“

„Na, so geben Sie uns doch Arbeit“, mischt sich Ssakanishi ein.

Watari versucht eilig, unbemerkt die Treppe zu erreichen, aber ein Polizist hält ihn fest. „Wohin? Hiergeblieben!“

Ssusumoto wundert sich über Watari, den er schon einige Zeit beobachtet. Er, der fest wie aus Eisen geschmiedet war, was hat er jetzt? Er ist kreideweiß. In Ssusumoto regt sich ein Mißtrauen. Die Genossen werden von den Polizisten die Treppe hinuntergestoßen, einige bekommen Schläge. Alle außer Watari sind gefaßt. Sie haben sich an solche Überraschungen längst gewöhnt. Ssaito, der stets den Genossen predigte: „Kopf hoch! Nur nicht ängstlich sein!“, nähert sich Ssusumoto: „Wir müssen fest sein, sonst wird die Kundgebung unterdrückt“.

„Was sprichst Du da?“ Ein Polizist packt Ssaito von hinten und reißt ihn fort.

„Rot ist die Fahne, die Fahne der Massen ...“ Es singt jemand. Eine Ohrfeige klatscht.

„Halt! Halt, Genossen! Ich bin dagegen, daß man uns wegschleppt, ohne uns den Grund zu sagen. Wir wollen erst wissen, warum.“

Ssaito ruft es und bleibt stehen. „Er hat recht, jawohl“, stimmen ihm alle zu. Ssusumoto schaut Watari an. Watari, der bei solchen Gelegenheiten wie eine Feder emporschnellte, ist diesmal sehr still. Er steht wie angewurzelt.

Polizisten umringen Ssaito. Die Arbeiter drängen sich zwischen die Polizisten. „Also wollen Sie uns endlich den Grund unserer Verhaftung sagen!“ — „Ihr werdet es früh genug auf der Polizeiwache erfahren.“ — „Immer dieselbe Antwort. Wir lassen uns nicht auf der schmutzigen, stinkenden Wache festhalten.“ — Von hinten schreit jemand: „Unsere Rechte werden mit Füßen getreten.“

Es scheint, daß Ssaito geschlagen wird. Der Menschenknäuel wogt hin und her. Die Außenstehenden dringen mit geballter Faust in den Kreis. Alles gerät durcheinander. „Ihr Schweine ... ihr ... ihr denkt, ihr könntet unsere Bewegung ersticken, wenn ihr so vorgeht... ihr Hunde ...“ Ssaito schimpft mit halberstickter Stimme.

Die Aufregung wächst. Watari, bisher wie gebannt stehengeblieben, springt nun auch mit seinem breiten Körper in den Wirbel. Ssusumoto atmet auf.

„Wenn ihr nicht den Grund sagt, erkennen wir die Verhaftung nicht an. Wir werden mit aller Kraft dagegen kämpfen“, ruft Watari laut. —

Ishida hält sich von den anderen entfernt und beobachtet alles. Er denkt: Es gibt Anlässe, wo man wirklich richtig losschlagen, und andere, wo man ruhigbleiben muß. Es ist doch nicht feige, wenn man je nach den Umständen handelt. Leute wie Ssaito sind tobsüchtig. Was soll dieser Blödsinn wieder! — Ishida ist wütend.

Das Einspringen Wataris macht die Arbeiter noch sicherer. Als aber weitere zehn Polizisten ins Haus dringen, müssen die Genossen der Übermacht weichen. Sie drängen sich zur Tür hinaus.

Draußen herrscht eisige Kälte. Der Tag wird bald anbrechen; es ist 20 Grad unter Null. Sie empfinden die Kälte besonders stark, weil sie eben aus dem Schlaf herausgerissen wurden.

Unter dem von Schneewolken verhangenen Himmel liegt schweigend die verschneite Straße. Beim Gehen knirscht der Schnee unter den Füßen, als ob man auf Glasscherben tritt.

Ishida und Ssaito tragen unter ihren Manchesterjacken nur ein schmutziges Hemd. Die Haut schmerzt vor Kälte, die Finger erstarren empfindungslos.

Der etwa 20jährige Shibata, erst vor einer Woche der Gewerkschaft beigetreten, ist noch vom Schreck gelähmt. Als er sah, wie die anderen sich wehrten und wie sie schrien, wollte er auch schreien, aber er hatte die Gewalt über seine Gesichtsmuskeln verloren. Sein Mund bewegte sich schwer, wie halbgetrockneter Ton, er brachte keinen Laut über die Lippen ... Shibata weiß, solche Fälle werden sich in Zukunft oft wiederholen, er wird sich schnell daran gewöhnen müssen. Doch jetzt, wo er es zum ersten Male erlebt, ist er schwer davon betroffen. Sein Körper zittert, seine Zähne schlagen unbeherrscht aufeinander. —

Der Kälte wegen gehen die Genossen in Reihen, zu einem engen Trupp zusammengeschlossen und treten fest im Takt auf. Dumpf und schwer hallen die Schritte durch die nächtlichen Straßen. Die Genossen schweigen und in ihren Herzen wächst das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Das sind nicht mehr einzelne Personen, das ist ein festgefügter Block. Arm in Arm schreiten sie, Schulter an Schulter, und ihre dunklen Augen sehen geradeaus auf das eine gemeinsame Ziel, auf das sie losmarschieren, die Revolution. Ssusumoto, Watari, Ssakanishi, Don Quixote, Ssaito, Ishida, der Neuling Shibata und die übrigen Mitglieder der Gewerkschaft: in ihnen allen steigt ein Empfinden auf, ein Ton, eine Farbe, eine Richtung, das Gefühl, das sie nie in den Stunden der Gefahr verläßt: Solidarität. Jene Solidarität, die das Proletariat zu einer Front zusammenschweißt.

Okee hielt es zu Hause nicht aus. Sie ging zu Kudo, dem Sekretär der Gewerkschaft: vielleicht weiß er den Grund der Verhaftung. — Aber auch Kudo war in dieser Nacht verhaftet worden. —

„Aufstehen!“ Die Polizisten suchen im Dunkeln den Lichtschalter. Die drei Kinder Kudos wachen auf und fangen an zu schreien. Dann hört man es zweimal knipsen.

„Was ist denn los? Wir haben kein Licht.“ Kudo, der sich bisher ganz still verhielt, sagt das in aufreizend ruhigem Ton.

Das Licht war schon zwei Monate gesperrt. Die Elektrizitätsrechnung konnte nicht bezahlt werden. Auch für Wachskerzen war kein Geld da. Die Kinder wurden jeden Abend zum Nachbarn geschickt, und Kudo ging mit seiner Frau Oyoshi ins Gewerkschaftsbüro. So lebten sie schon sechzig Tage im Dunkeln. ..

„Seid ruhig, sie werden euch nicht fressen,“ lacht Kudo, und Oyoshi beruhigt ihre Kinder: „Was habt ihr denn? Die Herren kommen doch oft zu uns.“ Das Weinen verstummt.

Die Genossen von der Gewerkschaft sagen, daß Oyoshi ihre Kinder klassenbewußt erziehe. Doch ihre Erziehung ist ohne bestimmte Grundsätze. —

Oyoshi wurde als jüngste Tochter eines armen Bauern in der Provinz Akita geboren. Mit acht Jahren verließ sie die Schule, die sie infolge der schwierigen Verhältnisse nur zwei Jahre besucht hatte. Bis zum vierzehnten Lebensjahr war sie bei einem Gutsbesitzer als Kindermädchen. Dort wurde sie Von dem unartigen Kinde, von dem Herrn, der blindlings auf sie einschlug, und von der Frau des Gutsbesitzers, die noch schlimmer als ihr Mann war, mißhandelt. Das ging so fünf Jahre. Als sie nach dieser schweren Zeit nach Hause zurückkam, wurde sie zur Feldarbeit gebraucht. Mit siebzehn Jahren heiratete sie Kudo, der in einem Nachbardorf lebte. Gleich nach der Heirat mußten beide als Karrenschieber arbeiten, und wenn Oyoshi abends müde zurückkam, mußte sie noch die Hausarbeit machen. Vor Müdigkeit und Schwäche fiel sie manchmal in der heißen Sonne um. Nachdem sie ein Kind geboren hatte, wurde das Leben immer schwerer. Oyoshi und Kudo fanden keinen Ausweg. Sie zogen in die Stadt Otaru in der Provinz Hokaido. Dort waren sie in einer Fabrik beschäftigt. Aber es ging ihnen auch nicht viel besser. Für sie gab es kein Paradies. Für das Proletariat ist die Arbeit überall die gleiche.

Oyoshis Arme hingen unverhältnismäßig groß und schwer wie die Scheren eines Krebses von den Schultern. In die rauhe Haut hatte sich Schmutz eingefressen, der sich nicht mehr wegwaschen ließ. Oyoshi hatte in ihrem jungen Leben oft erfahren, wer ihre Feinde sind. Als Kudo der Gewerkschaft beitrat und dort mitarbeitete, wurde ihr das noch deutlicher. Manchmal kam er wegen der Gewerkschaftsarbeit wochenlang nicht nach Hause. Dann mußte Oyoshi einspringen, und sie arbeitete in einer Stimmung, die sie vorher nicht gekannt hatte. Sie ging als Kohlenträgerin zum Hafen, oder nähte Säcke für Getreide. Als Oyoshi mit dem dritten Kinde ging, schleppte sie bis kurz vor der Entbindung schwere Kohlensäcke. —

Kudo steht auf und zieht sich an. Diesmal wird es länger dauern als sonst...

Wie soll die Familie bloß in der Zwischenzeit leben ..? — Jedes Mal, wenn er verhaftet wurde, kam ihm dieser Gedanke und jedes Mal fiel es ihm schwer, sich von der Familie zu trennen.

Oyoshi hilft ihm. Sie nickt ihm zu. „Also los, nun geh schon!“

„Hm.“

„Hast Du eine Ahnung, was diesmal los ist?“

Er beantwortete die Frage nicht, sondern sagte: „Wie denkst Du, kannst Du allein durchkommen? Vielleicht dauert es ziemlich lange.“

„Laß nur, wir halten schon durch.“ Oyoshi ist zuversichtlich. Sie blickt ihm in die Augen. Kudo schweigt und nickt nur.

Die Tür fällt ins Schloß. —

Hundert, ja tausend Mal noch werden wir Verhaftungen erleben, bis unsere Zeit kommt. Um den Sozialismus aufzubauen, müssen wir als Vortrupp für die Kommenden dienen. Wie im Ameisenheer die ersten an der Spitze ins Wasser gehen, um mit ihren Leibern eine Brücke für die Nachkommenden zu bilden, so müssen auch wir den Weg bahnen für die Zukunft.

„Ja, es wird noch oft passieren“, sagt Oyoshi zu Okee. Okees Gesicht verfinstert sich, aber sie nickt Oyoshi zu.

Okee hörte von Oyoshi, daß die Verhaftungen dieses Mal ein unerhörtes Ausmaß hatten. Die Arbeiter von den N-Eisenwerken wurden im Arbeitskittel aus der Werkstatt geholt, von den Hilfsarbeitern im Hafen und von den Arbeitern in den Speichern fünf bis zehn zur Wache genommen.

Ssata, ein Angestellter, der jeden Dienstag zum Lesezirkel in Ryukitjis Haus kam, wurde zwei Tage später auch verhaftet.

Er hatte eine alte Mutter, die sich acht lange Jahre bis zum Äußersten abgearbeitet hatte, um ihn auf der Handelshochschule studieren zu lassen. Sie hoffte, daß er nach Beendigung des Studiums Angestellter einer Gesellschaft oder einer Bank werden würde, dann könnte sie voller Stolz den Nachbarn das Monatsgehalt ihres Sohnes zeigen; sie brauchte nicht mehr zu arbeiten, könnte den ganzen Tag lang Tee trinken, mit den Nachbarn plaudern und jedes Jahr einmal in die Heimat reisen oder mit der Gratifikation ihres Sohnes einen Kurort aufsuchen ... Sie würde nicht mehr um die Miete zittern müssen und brauchte auch nicht mehr das Pfandhaus zu besuchen oder für die Gläubiger Ausreden zu erfinden. Was wäre das für ein Glück, wenn sie, vom täglichen Bade kommend, sich auf die Veranda legen und ausruhen könnte. Während ihres langen, mühseligen Lebens träumte sie davon und dieser Traum hatte ihr die Kraft gegeben, ihre Last zu tragen. Als Ssata sein Studium beendet hatte, seine erste Stellung annahm und das erste Monatsgehalt noch in der Tüte ihr auf den Schoß legte, blieb sie lange mit geschlossenen Augen sitzen und preßte die Lohntüte gegen die Stirn. Am Abend gab es bessere Speisen als sonst. Auf dem Hausaltar brannte ein neues Licht und die Lohntüte lag auf dem Altar.

„Ich habe das Geld dem Vater gezeigt“, sagte die Mutter mit bewegter Stimme. —

Im Laufe der Zeit waren der Mutter in Ssatas Arbeitszimmer fremdartige Bilder aufgefallen. Und seitdem hatte sie eine seltsame Unruhe in sich. „Wer ist das eigentlich?“ Die Mutter zeigte mit dem Finger auf ein Gesicht, das von einem Bart ganz eingerahmt war. Ssata antwortete nicht, sondern lächelte nur.

„Du? Gibst Du Dich da nicht mit gefährlichen Dingen ab?“ Sie fragte oft und ängstlich. Gerüchte kamen ihr zu Ohren, blieben ihr aber unverständlich. Ihr fiel auf, daß im Zimmer ihres Sohnes immer mehr rot eingebundene Bücher standen. Eines Tages kam ein Brief, an ihren Sohn gerichtet, mit dem Absender „Arbeiter- und Bauernpartei“ Bezirksleitung Otaru. Sie war maßlos erschrocken und steckte ihn gleich in den Kimonoausschnitt. Als Ssata nach Hause kam, schaute sie sich ängstlich um und gab ihm den Brief, wie ein gehütetes Geheimnis. „Bist Du etwa Sozialist geworden?“ Ssata sah das traurige und unglückliche Gesicht seiner Mutter.

Wenn Ssata in seinem Zimmer im ersten Stock arbeitete, kam die Mutter zu ihm herauf, immer häufiger, und jedesmal fragte sie dasselbe: „Es wird doch nichts besser, wenn Du Dich damit abgibst. Wenn Du nun Deine Stellung verlierst und wir nichts mehr zu essen haben, was machst Du dann? Das kommt nur, weil Du vom Teufel besessen bist. Jeden Tag bete ich zu Buddha und zu Deinem toten Vater.“ „Mutter, das verstehst Du nicht. Du verstehst das nicht.“

„Nein, Deine Mutter kann Dir nicht mehr ins Herz schauen.“ Die Mutter ging mit hängenden Schultern aus dem Zimmer.

Eines Tages, als sie wieder mit ihm sprach, sprang Ssata auf und schrie: „Ich versteh ja schon. Jetzt habe ich genug. Ich werde nichts mehr tun, was Dir nicht recht ist. Begreifst Du es denn nicht. Ich mache es nicht mehr. Ich habe Dein ewiges Jammern jetzt satt!“ Er ging wütend aus der Wohnung, indem er die Mutter fast gewaltsam aus dem Wege stieß. Doch als er draußen war, bemächtigte sich seiner ein Gefühl des Mitleids ... Sie versteht das alles doch garnicht ...

Ssata hatte am 16. März von den Verhaftungen im Gewerkschaftshaus und bei Ryukitji gehört. Die Genossen, von denen er es erfuhr, wußten auch nicht so genau, um was es sich handelte. Ssata war gleich nach Hause gegangen, hatte alle Bücher und Zeitschriften zusammengepackt und zum Nachbarn getragen. Der Tag verging ruhig. Doch am Abend kamen die Polizisten, ihn zu verhaften.

Ssata las gerade die Abendzeitung. Er fand sich selbst unerwartet gefaßt und ruhig. Aber als er mit seinem Mantel vom ersten Stock nach unten kam, sah er seine Mutter, die in einer Ecke des Zimmers hockte. Ihre Glieder zitterten so, daß sie nicht aufstehen konnte. Es schien, als wollte sie etwas sagen; aber sie konnte nichts hervorbringen, ihr blasses Gesicht war erstarrt, nur die Augen bewegten sich. Ssata blieb wie ein Baum stehen. Drei Polizisten zerrten ihn aus dem Haus. Unterwegs dachte er an seine Mutter und weinte.

In den ersten Abendstunden ging Okee auf dem Heimweg von Kudos Haus durch die belebte Hauptstraße. Die Pferdeschlitten, Autos, Omnibusse wechselten rasch hintereinander. Frauen in warmen Mänteln und Pelzen, Männer in dicken Kamelhaarmänteln, Laufjungen und Arbeiter mit großen, leeren Eßnäpfen, Kinder, Schulter an Schulter, sich unterhaltend, alle gingen an Okee vorbei. Ihre Traurigkeit wuchs. — In diesem Augenblick bricht ein großes Unglück über Otaru herein. Hunderte von Menschen opfern ihr Leben. Für wen? Für die Arbeiter! Ist es richtig, daß sich niemand darum kümmert, daß man darüber hinweggeht, lachend und scherzend, als sei nichts geschehen? Okee konnte nicht begreifen. Hier auf der Straße spürte man nichts von dem großen Unglück. Vielleicht waren die Gesichter der Menschen auf der Straße nur deshalb so zufrieden und froh, weil sie garnichts von den Verhaftungen erfahren hatten. Die Regierung hatte ja jeden Bericht darüber beschlagnahmt.

— Für wen macht mein Mann das alles? — Okee fühlte eine große Einsamkeit und Leere. — Die Genossen sind alle betrogen ... Unsinn, das ist ja nicht wahr. — Sie verbot sich, so zu denken. Und doch ließen sich die dunklen Gedanken nicht verscheuchen, wie Schmeißfliegen, die um die Pferde kreisen.

Am Morgen des 16. März hielten vor dem Polizeiamt Autos, beladen mit neuen Verhafteten. Das Polizeigefängnis war voll. Die zuerst Eingelieferten unterbrachen ihr Gespräch, wenn der Schlüssel laut im Schloß knarrte, und schauten zur Tür. Unter den Neuhinzugekommenen waren Watari, Ssusumoto, Ssaito und Ssakanishi. Nun, wo alle wieder zusammen waren, hatten sie große Lust, Lärm zu schlagen. Der wachthabende Polizist, rot wie ein Hahnenkamm, stellte sich auf die Zehen und krähte. Man beachtete ihn nicht. Die fünfzehn Arbeiter in dieser Zelle waren alles Genossen, die in den ersten Reihen gekämpft hatten. Man stellte die Ungesetzlichkeit der Maßnahme fest und diskutierte laut.

Ssaito machte sich rund wie ein Ball. Er biß auf die Lippen, pustete seine Backen auf und rannte wie ein Stier gegen die Wand. Als er merkte, daß es zwecklos war, begann er wie ein Pferd mit den Füßen gegen die Wand zu treten. Und alle traten mit den Füßen gegen die Holzwand, daß sie dröhnte. Nur Ishida verhielt sich ruhig. Er kreuzte die Arme über der Brust, ging in der Mitte der Zelle auf und ab und murmelte leise vor sich hin.

Die Tür öffnete sich. Ssusumoto und Watari wurden abgeführt.

„Was soll denn das bedeuten?“ Als sie sahen, daß ihre Führer abgeführt wurden, hörten sie einer nach dem anderen auf, gegen die Wand zu treten. Ishida bemerkte Ryukitji, der in einem Winkel mit ausgestreckten Beinen und geschlossenen Augen saß. — Der auch! dachte Ishida. Er fühlte, daß hinter der diesmaligen Verhaftung etwas sehr Ernstes lag. Er ging auf Ryukitji zu: „Genosse Ogawa!“ Ryukitji hob den Kopf. — „Genosse Ogawa, was soll das alles bedeuten?“ — „Ich kann es mir auch nicht erklären. Eben wollte ich Genossen Watari fragen.“ — „Es wird wohl mit unserer Kundgebung gegen das jetzige Kabinett zusammenhängen.“ — „Ja, das glaube ich auch. Aber wenn es so wäre, brauchten sie uns doch nur für einen Tag einzusperren; es scheint. ..“

Die Genossen drängten sich um die Beiden und hörten ihnen zu. Dann wurden sie wütend: „Seit wann ist es denn Mode, Arbeiter ohne Grund, wie junge Hunde einfach hierher zu schleppen und einzusperren?“ „Hört mal zu“, sagte Ryukitji, „Im Gesetz heißt es: ,Man darf nicht gegen den Willen der Hausbewohner — versteht ihr — gegen den Willen der Hausbewohner in eine Wohnung eindringen, vor oder nach Sonnenaufgang, falls nicht Gefährdung des Lebens, des Körpers oder des Eigentums vorliegt. Ausgenommen sind nur Spielhöllen oder Prostitutionsquartiere.' Und was hat man hier gemacht? Man hat uns in der Nacht, während wir schliefen, überfallen, und, ohne uns den Grund zu sagen, verhaftet. Seht ihr, die Polizei kann sich jede Schweinerei erlauben. In unserer Verfassung — hört ihr — in unserer Verfassung steht: ,Ein Japaner darf niemals gegen die Gesetzesbestimmungen verhaftet, im Gefängnis behalten oder bestraft werden.' Aber wie ist es in Wirklichkeit? Unsere Verhaftungen waren immer ungesetzlich. Wir wurden ins Gefängnis geworfen und bestraft, ohne daß man uns ordnungsmäßig verhört hat. Unsere Gesetze sind Lug und Trug.“

Seine Worte klangen den zuhörenden Arbeitern einleuchtend. Um so einleuchtender, als sie gerade am eigenen Leibe die Ungerechtigkeit zu spüren bekamen. Sie zuckten bei der Erkenntnis ihrer trostlos, hilflosen Lage zusammen, wie man zusammenzuckt, wenn der Nerv eines Zahnes bloßgelegt wird. „Hallo! Wir wollen die Tür einschlagen und zum Polizeichef gehen, der soll uns endlich den Grund sagen.“

„Machen wir!“

„Wir schlagen Lärm!“

„Keinen Zweck!“ Ryukitji schüttelte den Kopf.

„Warum keinen Zweck?“ Ssaito ging auf ihn los, wie er es oft im Gewerkschaftsbüro bei hitzigen Debatten tat.

„Jetzt ist das sinnlos. Wir sind hier eingesperrt. Wir würden durch diesen unnützen Radau unsere Lage nur noch verschlechtern. Und sie hätten Grund, uns zu mißhandeln. Unsere Bewegung muß draußen mit Unterstützung der gesamten werktätigen Bevölkerung durchgeführt werden. Ein Gewaltstreich, von zehn oder zwanzig Männern ausgeführt, führt nicht zum Ziel. Das ginge gegen unsere Prinzipien. Wir sollten das nicht vergessen.“

„Aber wie sollen wir uns hier ruhig verhalten. Das ist ja alles nur graue Theorie.“

Vier Polizisten traten in die Zelle. Ein untersetzter, breiter mit einem Vollbart, sah sich ruhig im Kreise um und sagte: „Ihr wißt doch, daß ihr hier im Polizeigefängnis seid. Was soll also der Lärm bedeuten?“ Er stieß mit der Faust gegen die Schultern der Arbeiter. Als er Ssaito schlagen wollte, sprang Ssaito zurück und der weitausholende Polizist verlor das Gleichgewicht. Der Polizist kochte vor Wut. „Schurke!“ Seine Stimme bebte. Im nächsten Augenblick fiel Ssaitos Körper dumpf aufschlagend gegen die Wand. Der Polizist atmete heftig und mit heiserer Stimme schrie er: „Merkt es euch, wenn ihr frech seid, müßt ihrs büßen.“

Ein Polizist las laut die Namen der einzelnen Genossen von einer Liste ab. Die aufgerufenen Genossen traten zusammen und wurden hinausgeführt. Sie beugten sich leicht, als sie durch die Tür gingen. Es blieben nur noch sechs Genossen in der Zelle. —

Ryukitji saß unter einem kleinen, hohen Gitterfenster. Die Umrisse der Menschen in der Zelle waren verschwommen. Es war, als wenn sich nur Schatten bewegten. Es verstrichen fünf Minuten, es verstrichen zehn Minuten. Die gelben Lichtstrahlen der Lampen wurden immer blasser. Die Zelle wurde dunkler. Die Gestalten und Gegenstände waren von einer Farbe übergossen, wie man sie in Meerestiefen sehen kann. Ryukitji tat der Kopf weh vor Müdigkeit. —

Im Polizeigebäude war es still. Die Stille war wie gefroren. Ab und zu halten Schritte vor der Zelle. Schritte hielten an. Schritte kamen wieder über die langen Korridore. Dann wurde eine Tür aufgeschlossen. Die Nebenzelle. Nach einigen Minuten hörte man ein Geräusch, als wenn jemand mitgeschleppt würde und sich wehrte. Dann war es wieder totenstill. Jemand ging draußen vorüber und gähnte laut. Die Polizisten hatten vor Müdigkeit geschwollene Augen und bleiche Gesichter.

Ryukitji lehnte sich an die Holzwand und schloß die Augen. Wie er so ruhig dastand, fühlte er, wie sein ganzer Körper sich leise hin und her wiegte, als stände er auf einem Schiff. Das Säbelklirren der Polizisten machte ihn nervös. —

... Wenn sie nur nicht die kleine Yukiko aufwecken. Wenn Yukiko von dem Geräusch aufwacht, wird ihr Herz zerspringen ...

Yukiko öffnet ihre großen Augen: „Vater, du verreist mit den Kollegen von der Schule? Bringst du mir was von der Reise mit?“

„Ja, ja, ich bringe dir viele schöne Sachen mit!“

Yukiko geht zur Tür; er ist zu Tode erschrocken und greift mit beiden Händen an die Stirn. Ja, ganz bestimmt, er hört einen feinen Ton, als wenn Porzellan springt. Er schreit laut auf und stürzt Yukiko nach. Er reißt ihre Kleider ab ... zwischen den beiden kleinen Brustwarzen des Kindes hängt ihr Herz, fein wie Porzellan mit einem dünnen Sprung. Ryukitji schreit auf ...

Als er seine Augen öffnete, fiel das blasse Licht der Morgendämmerung in die Zelle. Es fiel auf die erschöpften Genossen. Einer ließ den Kopf auf die Brust hängen, einer lehnte sich gegen die Wand, einer starrte mit leeren Blicken vor sich hin. Ryukitji fühlte seinen Traum mit merkwürdiger Deutlichkeit in sich nachklingen. Doch als er seine Gefühle erkannte, strengte er sich an, sie zu unterdrücken. Und es gelang ihm auch. — Jedesmal, wenn er im Gefängnis saß, kam diese Sehnsucht nach seinem Kind. Diese Sehnsucht war für ihn eine unerträgliche Last und ließ ihn stets aufs neue schwach werden. Er hatte oft genug beobachtet, daß viele Genossen durch die Angst um ihre Familie sich von der Bewegung lösten. Er wußte, daß diese Angst ein großer Feind der Bewegung war, und versuchte, sich von diesem Gefühl frei zu machen. Das kostete ihn stets Nervenkraft, aber durch jede neue Verhaftung mit ihren brutalen Folterungen festigten sich seine Nerven, wie Stahl durch Hämmern immer härter geschmiedet wird. Es war für ihn im wahren Sinne des Wortes eine ununterbrochene Qual. Aber es war für einen Intellektuellen wie Ryukitji, der die Bewegung nicht nur im Geist, sondern mit all seiner Kraft mitmachen wollte, ein notwendiger Prozeß. Dieser Weg ist wirklich nicht einfach; es ist ein schwerer, steiler Pfad.

Die wachthabenden Polizisten wurden abgelöst. Der Polizist Ssuda ging zu Ryukitji. Er war oft zu ihm gekommen, um ihn zur Polizeiwache abzuholen und kannte ihn daher schon längere Zeit. Er sprach ihn an: „Wirklich, Herr Ogawa, bei solchen Verhaftungen haben wir Polizisten stets die meiste Arbeit und den größten Ärger. Während der Freizeit werden wir zum Dienst gerufen. Und wenn wir noch so müde sind, wir müssen uns sofort melden. Ich bin wie zerschlagen.“ Seine Worte klangen aufrichtig, nicht, wie die Polizisten sonst zu den Verhafteten sprachen, die die Gefangenen mit Füßen stießen und sie niederboxten. War das wohl sein wahrer Charakter? War das auch ein Mensch, den man nur in eine Uniform gesteckt hatte?

„Wirklich, es tut mir sehr leid“, sagte er ohne Ironie. Aber Ssaito rief dem ihm den Rücken zuwendenden Polizisten grob nach: „Tut mir auch sehr leid.“

Als die übrigen Polizisten den Raum verlassen hatten, fragte Ssuda leise Ryukitji: „Soll ich etwas zu Hause ausrichten?“

Ryukitji war einen Augenblick sprachlos und starrte ihn fassungslos an ... „Nein, nein, ich habe nichts Besonderes. Aber vielen Dank.“ Ssuda nickte ihm freundlich zu; Ryukitji bemerkte, wie elend er aussah, in seiner Uniform mit den nach vorn hängenden Schultern.

„Ich möchte so gern rauchen“, rief jemand ... Es wird bald Tag.

Als Ssaito am Morgen zum Abort geführt wurde, hörte er eine Stimme, die aus einer Zelle am Ende des Flurs zu kommen schien und ihn rief: „Hallo!“ Ssaito blieb stehen.

„Hallo!“ — Es war Wataris Stimme. Er sah Wataris Gesicht, das sich dicht an die Stäbe des kleinen Gitterfensters preßte. „Watari, bist du es?“ — „Ich bin es.“ — „Was, du bist allein?“ — „Ja, allein. Geht's den andern gut?“ — „Ja, alle sind munter. Aber warum bist du denn allein eingesperrt?“ Ssaito erstarrte.

Da näherte sich der ihn begleitende Polizist.

„Sei stark!“ flüsterte Ssaito und ging weiter.

Warum allein? Da mußte doch etwas dahinter stekken. Ssaito stand vor einem Rätsel. Als er in die Zelle zurückkam, erzählte er Ryukitji davon. Ryukitji schwieg und biß sich auf die Unterlippe.

Als die Polizei ins Gewerkschaftsbüro kam, glaubte Watari, daß die illegale Bewegung, die er als Führer leitete, entdeckt war. Als er in die Einzelzelle gesteckt wurde, dachte er es auch noch. Er fühlte, wie bei diesem Gedanken das Blut aus seinem Gesicht wich; aber nur für kurze Zeit. Er gewann bald seine alte Fassung wieder, und besonders, als er sich in der Zelle niedersetzte, fühlte er sich sehr erleichtert, als sei er nach einer langen Reise endlich einmal nach Hause gekommen. Vielen anderen Genossen ging es ebenso. Sie wurden gejagt von früh bis spät und diese ewige Hast ließ nie nach. Verhaftung bedeutete Ausspannung und Erholung. Wie eine endlose Reihe schloß sich eine Arbeit an die andere, und alle Arbeiten verlangten höchste Intensität. Wie dies die Menschen aushalten konnten, war ein Rätsel. Gefängnis bedeutete für die Genossen Ausspannung wie die jährliche Ferienreise für den Bourgeois. Aber keiner sprach darüber, um nicht von den anderen Genossen als faul beschimpft zu werden. —

Wataris Kopf war leer. Nur manchmal packte ihn die Wut darüber, daß die Kundgebung nun ausfallen mußte und ihre Bewegung für kurze Zeit still stand. Aber richtiger gesagt waren dies alles für Watari merkwürdigerweise nur verbindungslose, unwichtige Gedanken, wie man sie plötzlich im Halbschlaf hat. Er pfiff und trommelte mit den Fingern einen Marsch. Seine Stimmung war rosig. Im Gefängnis eingesperrt sein, macht gewöhnlich niedergedrückt und traurig. Watari kannte solche Stimmung nicht. Für ihn war die Hauptsache, daß er gerade deswegen ins Gefängnis gesperrt wurde, weil er seiner richtigen proletarischen Berufung treu geblieben war. Es entsprach vollkommen seiner Überzeugung, daß er sich aus dieser elenden Trostlosigkeit mit aller Kraft befreien mußte. Er hatte niemals Hemmungen und Gewissensbisse, wie das bei Intellektuellen der Fall ist. Er empfand nicht, daß er etwas opfern mußte für die soziale Gerechtigkeit. Er handelte nur aus eigenem Haßgefühl gegen die herrschende Klasse. Das war seine Überzeugung, und dazu hatte er noch einen hartnäckigen Willen, der allem trotzte; dieser Hartnäckigkeit wegen hatten ihn die anderen Genossen zu ihrem Führer gemacht. Es kam aber auch vor, daß diese Eigenschaft den Unwillen der Mitglieder hervorrief.

Watari strich sich die Haare aus der Stirn.

Er dachte an die Genossen, und seine größte Sorge war, daß sie sich vielleicht einschüchtern lassen könnten, wenn die Verhöre lange dauerten. Er überlegte sich eine Taktik, wie man das am besten verhindern könnte. —

Die Wand war mit Zeichnungen und Sprüchen bekritzelt.

Auch Watari kritzelte immer, wenn er eingesperrt war. Er fing jetzt an, mit dem Zeigefinger eifrig in die Wand zu kratzen. Es war eine sehr unterhaltsame Arbeit. Die Zunge zwischen den Zähnen, ritzte er eifrig und bedächtig:

„Hallo! Aufgepaßt! Diese Zelle ist dazu da, uns arme Menschen einzusperren und niederzuhalten. Die Polizei ist von den Reichen bestochen. Die Polizisten sind die Wachhunde der Reichen. Habt ihr schon mal gehört, daß reiche Leute mit zur Wache geschleppt wurden. Wir müssen unsere Kräfte sammeln, und die Reichen mitsamt ihren Handlangern und überhaupt dieses ganze sinnlose System niederwerfen. Jammern hat keinen Zweck. Durch das Jammern werden wir nur noch hilfloser und vertrödeln unsere Zeit. Hallo, Brüder! Wir wollen uns die Hände reichen und fest zusammenschließen. Jene irren, die da glauben, auf den stumpfen Bajonetten der Polizei ihre Herrschaft aufrecht zu erhalten. Wir Arbeiter schuften und schuften und schuften, und dennoch bleiben wir arm. Das ist die große Ungerechtigkeit. Die Welt gehört den Werktätigen, die Welt gehört den Arbeitern und Bauern. Laßt uns die Welt der Reichen, der Schmarotzer, die von unserem Blut leben, in die Luft sprengen, wir bauen eine neue Welt. Hallo, Brüder! Wir wollen uns die Hände reichen. Faßt euch fest an, du und du und du und alle, alle ...“

Es dauerte lange. Und als er endlich fertig war, trat er zurück und war zufrieden. Aber als das Licht in der Zelle ausgeschaltet wurde, konnte er die Schrift nicht mehr erkennen. —

Am darauffolgenden Abend wurden alle Genossen hinausgelassen. Sie wurden einer hinter dem anderen zur Hintertür herausgeführt, mußten um das Gebäude herum und zur Vordertür wieder hineingehen. Auf diese Weise wurde die Bestimmung umgangen, daß man nur einen Tag in der Polizeiwache gehalten werden darf. — Das Herumführen um das Gebäude machte sie stutzig. Als sie wieder in die Sporthalle hineingeführt wurden, kamen sie zusammen und fragten sich gegenseitig: „Was ist nur los?“

Diese Verhaftung mußte tiefere Gründe haben.

Gegen halb neun wurde Kudo gerufen und abgeführt. Betroffen sahen ihm die Genossen nach.

Die Nacht schien endlos. Der qualmende Ofen, mit billigstem Material geheizt, konnte den großen Raum nicht erwärmen. Ryukitji holte aus einer Ecke seinen warmen Kimono, den er vorsichtshalber von zu Hause mitgebracht hatte. Ishida folgte ihm.

„Genosse Ogawa, ich habe bis jetzt geschwiegen, weil ich nicht wußte, ob ich allen Genossen davon erzählen sollte ...“ flüsterte Ishida.

„Was ...?“

Ishida war kurz vorher im Waschraum gewesen. — Der Waschraum war die einzige Stelle im ganzen Polizeiamt, wo sich die getrennt eingesperrten Genossen treffen konnten. — An der vorderen Holzwand vor dem langen Fenster wusch sich ein breiter kräftiger Mann. Ishida hatte ihn nicht beachtet, aber als er dicht neben dem Mann stand, hob jener plötzlich das Gesicht.

Ishida hätte beinahe aufgeschrien. Er zitterte am ganzen Körper. „Dein Gesicht? Ist das dein Gesicht?“ Ein Gesicht, wie ein verfaulter grüner Apfel, wie ein Gespenst...

„Ich bin gefoltert worden.“ Watari versuchte zu lächeln und deutete mit dem Finger auf sein Gesicht. Es war schmerzverzerrt. Ishida konnte kein Wort über die Lippen bringen.

„Aber das macht nichts. Ich bin nicht so empfindlich.“ Ishidas Lippen zitterten.

„Sag allen Genossen, sie sollen sich nicht von der Angst unterkriegen lassen.“

Watari und Ishida konnten nur diese wenigen Worte wechseln. —

„Ich glaube bestimmt, es ist etwas Furchtbares passiert“, flüsterte Ishida ängstlich zu Ryukitji.

„Ja ... ich kann mir schon denken, was noch alles folgen wird. Aber die Hauptsache ist, wie Watari schon sagte: nicht den Kopf verlieren.“

Ryukitji blickte auf die Genossen, die sich mit den Polizisten um den Ofen scharten.

„Ja, selbstverständlich, du hast recht. Aber meinst du etwa, es hätte Zweck, im Gefängnis bei jeder Gelegenheit Lärm zu schlagen? Solch ein Verhalten müssen wir unbedingt bekämpfen. Es ist doch kein Beweis für die Unbrauchbarkeit eines Genossen, wenn er sich im Gefängnis ruhig verhält.“

„Stimmt.“

„Ssaito zum Beispiel,“ sprach Ishida weiter und betrachtete den mit den Armen fuchtelnden Genossen, „Ssaito hat einmal gesagt, man müsse sich schämen, wenn man im Gefängnis nicht gefoltert wird. Man wäre sonst kein Klassenkämpfer. So etwas hat er gesagt.“

„... Ja. Aber so denken viele, die für die Bewegung arbeiten. Das entspringt dem Gefühl, für die Kameraden Leiden auf sich zu nehmen. Man muß da sehr vorsichtig vorgehen, um dieses Gefühl nicht zu verletzen!“ — Ishida sah den Sprechenden an, und es schien, als wollte er Ryukitji unterbrechen. Er schwieg jedoch und nickte nur nachdenklich vor sich hin. — „Das ist alles nicht so einfach. Jedenfalls ist es gefährlich, dieses Gefühl mit dem Wort Kinderkrankheit abzutun. Das birgt eine große Gefahr in sich. Es handelt sich dabei doch um eine leidenschaftliche Hingabe und Opferbereitschaft für die Sache.“ — Ishida schaute nach unten. — „Wichtig ist, daß man diese Opferbereitschaft und Begeisterung in die richtigen Bahnen lenkt. Dieses Gefühl des sich Aufopferns für die Andern ist sehr wesentlich.“ Ryukitji hielt einen Augenblick inne. „Man sagt: Ohne revolutionäre Theorie keine revolutionäre Praxis. Ich meine, das allein genügt noch nicht. In dieser These wird nämlich etwas vorausgesetzt, was wir nie vergessen dürfen, das ist diese Opferbereitschaft und diese Begeisterung.“

„Ich verachte Strohfeuer. Der Ochse geht langsam, aber unerschrocken und zäh seinen Weg. Und das ist für uns die richtige Taktik: Hartnäckigkeit und Unermüdlichkeit.“

„Ja, selbstverständlich. Du hast recht. Aber diese Begeisterung und diese Liebe zur Sache nehmen bei verschiedenen Menschen verschiedene Formen an. Unsere Bewegung kann sich nicht nur mit einer Avantgarde durchsetzen. Deshalb muß man Sympathie und Antipathie in ein umfassenderes Gefühl aufheben und die einzelnen Unterschiede und persönlichen Vorurteile darin zusammenschmelzen. Wir müssen dies stets im Auge behalten. Natürlich gibt es in unseren Reihen manche unangenehmen Genossen, wenn ich sie persönlich beurteilen wollte. Zum Beispiel hat auch Watari verschiedene Eigenschaften, die ich nicht anerkenne. Aber schließlich nicht nur Watari hat seine Fehler, und es würde mir nicht im Traume einfallen, mich mit ihm zu überwerfen. Das organisatorische Ganze würde nur darunter leiden. Wir werden noch auf sehr viele Schwierigkeiten stoßen. Man kann nie wissen, ob persönliche Differenzen uns allen nicht sehr schaden werden. Deshalb müssen wir alle persönlichen Gefühle genau analysieren.“

Ishida nickte. Beide gingen wieder an den Ofen.

„Es ist wirklich zum Kotzen. Wie lange soll denn das hier noch dauern“, rief ein Genosse in der Ecke. Sein Ausruf wirkte elektrisierend auf alle.

„Ich bin vom Quai weggeschnappt worden. Meine Angehörigen werden sich bestimmt aufregen. Was sollen meine Frau und meine Kinder essen, wenn ich nicht arbeite?“

„Bei mir ist es genau so.“

„Ich habe die Nase voll von der Bewegung. Mir ist es zu gefährlich“, sagte ein Arbeiter mit Überzeugung.

„Warum?“ Ssaito drehte sich zu ihm um. Der Arbeiter schwieg. „Sag mal warum?“ Ssaito drang empört in ihn.

„Schon gut, schon gut.“ Ishida klopfte Ssaito auf die Schulter und wies mit dem Kopf zu dem Polizisten hin. —

Dieser Arbeiter, Kymura, war schon ziemlich lange in der Gewerkschaft, aber fast gar nicht aktiv tätig. Die Hafenarbeit war ihm stets zu schwer gewesen, und als er eines Tages von der Gewerkschaft gehört hatte, daß sie die Arbeitsbedingungen erleichtern wolle und für bessere Bezahlung sorge, war er ihr beigetreten. Aber damit etwas Unerlaubtes zu tun und Scherereien mit der Polizei zu bekommen, das wollte er nicht. Seiner Meinung nach konnte die Gewerkschaft auch ohne gefährliche Arbeit Erleichterungen für die Arbeiterklasse erringen. Er hatte sich geirrt und wollte deswegen schon lange austreten. Aber wie von einem reißenden Strom getragen, blieb er noch in der Bewegung. Er stand sozusagen am äußersten Rand der Reihen, und der geringste Anlaß hätte ihn abgestoßen. Die Arbeiten in der Gewerkschaft machte er nur, wenn sie ihm zugeteilt wurden, und auch dann nur mit Mühe und Not. — Es war bei der Parlamentswahl. Die Genossen hatten gerade Plakate gegnerischer Kandidaten abgerissen, und die Polizei suchte nach den Tätern. Es sollte sich ein Genosse freiwillig als Täter stellen, um die Polizei auf eine falsche Spur zu lenken. Die Wahl fiel auf Kymura. Watari rief ihn und gab ihm Instruktionen.

„Du wirst vielleicht etwas geschlagen werden, aber das kannst du schon aushalten.“

„Nein, das mache ich nicht“, antwortete Kymura entschlossen.

Watari war auf diese Antwort nicht gefaßt. Er blickte ihn erstaunt an.

„Wenn ich einen oder sogar zwei Tage im Gefängnis sitze, habe ich nichts mehr zu beißen.“

„Aber welche Vorstellung hast du von unserer Bewegung?“

„Ja, ich bin auch etwas anderes als ihr Führer. Ihr werdet nur noch berühmter, wenn ihr verhaftet werdet. Aber ich ...“

Watari schluckte die Wut herunter. Ryukitji dachte: jetzt kommt was! Er überlegte, daß es nicht gut ist, wenn Führer und Mitglieder bei solch geringen Anlässen schon aufeinanderprallen. „Na, da kann man eben nichts machen. Dann müssen wir einen anderen schicken.“

Die diesmalige Verhaftung war für Kymura die beste Gelegenheit, sich endlich von der Gewerkschaft zurückzuziehen. Er beschloß auszutreten, so bald er freigelasen würde. —

Ein Feigling. Ssaito erinnerte sich an diesen Vorfall. „Genosse Kymura! Wenn du Mitglied der Gewerkschaft bist, so verhalte dich auch danach, besonders jetzt, wo wir so stark verfolgt werden.“ Kymura schwieg.

Shibata, der durch Empfehlung Kymuras erst kürzlich in die Gewerkschaft aufgenommen war, saß am Ofen und schlang beide Arme um die Knie. Er hatte alles mit angehört. Weil er zusammen mit Kymura gewohnt hatte, wußte er, warum Kymura so niedergedrückt war. Shibata hatte selbstverständlich zuerst auch Angst gehabt. Bei dem nächtlichen Überfall auf das Gewerkschaftsbüro war er totenblaß geworden. Aber ihm war immer klar gewesen, daß man in der Arbeiterbewegung stets mit solchen unangenehmen Zwischenfällen rechnen mußte. Und so hatte er sich doppelt Mühe gegeben, das Verhalten der Genossen zu beobachten und ihnen nachzueifern, da er fühlte, daß er selbst nicht stark genug war.

Diese Verhaftung war eine harte Prüfung für die Genossen. Es war traurig, zu sehen, daß mancher Genosse die Prüfung nicht bestand. Andererseits war es vielleicht eine notwendige Säuberung. —

Um acht wurden die Strohmatten zurecht gemacht. Je zwei Männer schliefen zusammen. Alle zogen sich gleichzeitig die Strümpfe aus und legten die Gürtel ab. Der Schlaf ist im Gefängnis die einzige Freiheit. In der stillen dunklen Straße neben der Sporthalle gab es wenig Verkehr. Wenn jemand den verschneiten Weg entlang ging, hörte man, wie der Schnee unter den Füßen knirschte. —

„Hallo!“

„Wer kann das sein, der so ruft?“ denkt Ryukitji, und er ärgert sich über die Störung.

„Hallo, hallo!“ Jemand faßt ihn an der Schulter.

„Was ist denn los?“ Er will sich umdrehen, wird wach und macht einen Augenblick die Augen groß auf, um Traum und Wirklichkeit zu unterscheiden. Da sieht er vor sich das schmutzige, von dickem Bart umrahmte Gesicht eines stattlichen Polizisten.

„Hallo! Zum Verhör! Stehen Sie auf!“ Ryukitji erhebt sich erschrocken. — Das ist auch so eine Methode, die Leute aus dem Schlaf zu stören und sie zum Verhör zu schleppen. —

Nach dreißig Minuten kommt Kudo mit entsetzlich blassem Gesicht, begleitet von einem Polizisten, zurück. Er sucht seine Sachen zusammen, die er am Vormittag in der Sporthalle liegen gelassen hatte. An der Tür wendet er sich noch einmal nach den schlafenden Genossen um. Die Tür fällt wieder ins Schloß. Die Schritte der beiden sind lange zu hören. Die Atemzüge und das Schnarchen der Schlafenden breiten sich im Räume aus wie Sumpfgas.

Die Polizei ging darauf aus, Watari in ein Strafverfahren zu verwickeln. Sie beobachtete die legale Arbeiterpartei und die legalen Gewerkschaften, um einen Vorwand für Wataris Verhaftung zu finden. Man arbeitete schon lange, doch Watari hatte sich bisher geschickt wie ein Leopard gehalten und sich den ständigen Verfolgungen zu entziehen gewußt. Dieses Mal war Watari endlich ins Netz gegangen. Die Polizei frohlockte: „Halbtot werden wir ihn schlagen. Bluten soll er!“ —

Das Verhör begann.

Watari beantwortete keine Frage. Das einzige, was er sagte, war: „Wie Sie wollen!“

„Was soll das heißen?“ Der Chef der Justizabteilung und der Polizeichef wurden allmählich ungeduldig.

„Sie können es auffassen, wie Sie wollen.“

„Wir werden dich mit Gewalt zum Sprechen bringen.“

„Dagegen kann ich auch nichts machen.“

„Du! Spiel dich nicht auf! Du wirst es büßen.“

„Denken Sie etwa, Sie werden mich durch die Folter zum Sprechen zwingen?“ —

Watari wurde nackt ausgezogen und mit Bambusstöcken geschlagen. Die Spitzen bogen sich und pfiffen durch die Luft. Bewußtlos sank er zu Boden. —

Aus seiner reichen Erfahrung bei den Folterungen hatte Watari gelernt, sich so zu beherrschen, seine Muskeln so anzuspannen, daß er auch die schlimmsten Folterungen aushalten konnte, ohne seine Sache zu verraten. —

Die Polizisten gossen Wasser über Watari. Er kam wieder zu sich. Sie versuchten es jetzt auf freundliche Art.

„Das hat alles keinen Zweck. Ich sage doch kein Wort.“

„Wir wissen ja schon alles. Wenn du gestehst, bekommst du eine leichtere Strafe.“

„Wenn Sie alles wissen, dann ist es ja gut.“

„Watari, sei doch vernünftig. Wir wollen doch nur dein Bestes. So geht es doch nicht.“

„Ich finde auch, daß es so nicht geht.“

Hinter ihm standen die Folterknechte. „Dieser Hund!“ Man packte Watari am Hals und würgte ihn.

„Dieser Kerl ist schuld daran, daß in Otaru dauernd Unruhen sind.“

Watari wurde wieder ohnmächtig. —

Immer, wenn Watari ins Polizeigefängnis gebracht wurde, mußte er darüber lächeln, daß die Stadtbewohner die Schutzpolizisten ,Herr Wachtmeister' nennen, sie wie Helden bewundern, die für die Ruhe, das Glück und den Frieden in der Stadt sorgen. Das Grundprinzip der bürgerlichen Erziehung liegt in der Methode des Vertuschens. In der Kunst, Schein für Wirklichkeit auszugeben, waren sie wirklich zu bewundern. —

„Was sagst du dazu: Wir haben aus Tokio Informationen bekommen — wenn es darauf ankommt, können wir dich töten.“

Darauf wurde Watari an den Handgelenken an der Decke aufgehängt, so daß die Fußspitzen etwa zehn Zentimeter über dem Fußboden schwebten.

„Diesmal wirst du klein beigeben müssen.“ Ein Polizeibeamter, einer der besten Jiu-Jitsu-Meister stieß mit geballter Faust gegen Wataris Fuß.

Das war eine ganz neue Methode. Der Schmerz war unerträglich. Das Blut sammelte sich in den Beinen, und wenn man nur leicht anstieß, zuckte Watari zusammen, als ob er mit dicken Nadeln, wie sie zum Nähen der Strohmatten benutzt werden, am ganzen Körper gestochen würde. Er wand sich wie ein Wurm und schrie laut auf: „Tötet mich doch lieber!“ Mit zusammengebissenen Zähnen ließ er den Kopf nach vorn fallen. Er starb zum dritten Male.

Nach dreistündigem Verhör, unterbrochen von Folterungen, wurde Watari endlich wieder in die Einzelzelle gebracht; dort lag er unbeweglich bis zum nächsten Morgen. —

Als Nächster kam Kudo an die Reihe. Er verhielt sich verhältnismäßig ruhig und antwortete sachlich. Er konnte sich je nach den Umständen allen Methoden der Polizei gut anpassen. Die Folterung Kudos verlief im großen und ganzen ebenso wie die Wataris.

In der Zelle, in die Ssata geworfen worden war, befanden sich vier bis fünf Gefangene. Als er auf das Polizeirevier geführt wurde, versuchte er sich einzureden, daß er eine große proletarische Sache mutig durchkämpfe. Aber trotzdem war er sehr niedergeschlagen. Er glaubte, sein ganzes Leben sei unwiderruflich zerstört. Ihm war wie dem Chauffeur eines Autos, der im rasenden Fahren plötzlich einen Abgrund vor sich sieht, der nicht weiß, wie er sich retten soll und mit beiden Händen das Gesicht verdeckt. In dieser verzweiflungsvollen Stimmung halfen auch die Bücher von Marx und Lenin, die er früher gelesen hatte, nicht. ,Es gibt keinen Ausweg' — dieser Gedanke lastete wie ein Alpdruck auf ihm. Dazu kam die schmutzige dunkle Zelle, die seine Verzweiflung noch verschlimmerte: in der Mitte lagen zwei feuchte, zerlumpte Strohmatten. Wenn man die Decken wegnehmen würde, kämen darunter Würmer zum Vorschein. Es stank wie in einem Klosett.

Ssata war in der Bewegung nicht ganz offen tätig, weil er in einer Bank beschäftigt war; aber er studierte die revolutionären Theorien und arbeitete auch praktisch mit. Aber trotzdem hatte er durch die andere Lebenslage auch ein anderes Bewußtsein als die Arbeiter.

In der Zelle lebte er ganz einsam, abgesondert von den anderen Gefangenen. Er begriff nicht, daß sie sich so gemütlich und frei unterhalten konnten. Und trotzdem, sowie er allein saß, drückte ihn die Einsamkeit nieder. Er stand auf, ging die Zelle auf und ab, lehnte sich an eine Wand und wurde sofort wieder nachdenklich. So blieb er lange Zeit stehen. Er dachte an seine Mutter, die sicher noch viel trauriger als er selbst war. Das gemütliche Leben, von dem sie immer träumte, hatte er zertreten. Nun würde er sein Leben in Gefängnissen verbringen und die Mutter müßte allein und verlassen leben. Wozu hatte er diese unnnützen Dummheiten begangen? — Ein krimineller Mitgefangener sagte zu ihm: „Tut mir leid, eigentlich gehören Sie nicht hierher.“ Von diesen Worten wurde Ssata so getroffen, daß er nahe daran war, zu weinen. Anstatt seine niedergedrückte Stimmung zu unterdrücken, wurde er immer sentimentaler. — Er versuchte, sich davon zu befreien; er machte sich klar, daß die Bewegung ohne Opfer nicht vorwärts kommen kann, aber da kam wieder das Bewußtsein des Kleinbürgers dazwischen, der sich ruhig verhält und nichts Gefährliches unternimmt, damit er gemütlich weiterleben kann ... „Wenn die Arbeiter die proletarische Bewegung durchführen, so kommt das daher, weil das Leben der Arbeiter so elend ist. Sie machen nichts für andere, sondern alles für sich selbst.“ Aber bei ihm und den anderen Kleinbürgern herrschte immer der Gedanke vor, daß sie für andere kämpften. — Ssata war überrascht, als er merkte, daß er sich in die Gefahr stürzte, vor der er sich vorher immer gewarnt hatte. Aber es gelang ihm nicht, seiner Stimmung Herr zu werden. Zwei entgegengesetzte Gefühle lösten einander ab: er war niedergeschlagen — dann wurde er wieder heiter...

Um Mitternacht rüttelte ihn der Fürsorgezögling, der neben ihm schlief, am Arm: „Du, hör mal ... hast du gehört? ...“

Ssata vernahm ein Flüstern.

„Still ...“

Beide hielten den Atem an und horchten. Ssata wurde allmählich ganz wach.

„Kannst du hören? ... Da, wieder ...“

Von ferne, ganz leise, dann etwas lauter kam ein Geräusch, als wenn Bambusstäbe auf einen Körper niedersausten. Zwischendurch eine menschliche Stimme.

„Du . .. hör mal ... schon wieder ...“

„Was ist das?“

„Folter ...!“

Ssatas Kehle war wie zugeschnürt.

„Jetzt ... wieder ... schon wieder ... du ... wie der brüllt! ...“

Da schrie ein Mensch. Er war nicht zu verstehen, aber dieses erschütternde Geschrei wird Ssata in seinem ganzen Leben nicht vergessen können. Seine Zähne klapperten vor Entsetzen.

„Du ... du, der schreit: Tötet mich ... paß mal auf ... eben wieder ...“ Ssata konnte das nicht hören. Er hielt sich die Ohren zu und vergrub den Kopf in die schmutzigen Kissen. Doch das Geschrei verfolgte ihn ... Endlich wurde es ruhig, eine Tür wurde geöffnet, wieder zugeschlagen. Ssata und der Fürsorgezögling sprangen auf. Sie preßten ihre Gesichter an das Gitterfenster der Zellentür und sahen die verschwommenen Umrisse zweier Männer, die einen dritten vorbeizerrten. —

Ryukitji war schon als Lehrer einige Male verhaftet worden. Damals waren die Beamten freundlich zu ihm gewesen, fast verlegen, niemals hatten sie ihn mit Du angeredet. Das änderte sich, als Ryukitji aus der Schule flog und nun offiziell für die Gewerkschaft arbeitete.

Er wurde jetzt ebenso wie die anderen verfolgt und aufs Grausamste gefoltert.

„Er ist doch Führer dieser Bewegung“, sagten die Folterknechte. Ryukitji hörte das mit unklarem Kopf. Dann wurden ihm die Kleider ausgezogen und er wurde mit einer dicken Schnur geprügelt. Bei jedem Schlag zog sein Körper sich krampfartig zusammen. Der Schmerz war ungeheuer.

Am nächsten Morgen hatte Ryukitji hohes Fieber. Ein älterer Polizist, der Wache hielt, brachte ein nasses Handtuch und kühlte ihm die Stirn. Die ganze Nacht phantasierte Ryukitji ...

„Sie haben aber diese Nacht phantasiert“, sagten die Zellengenossen am nächsten Morgen. Das beunruhigte Ryukitji und er fragte hastig: „Was habe ich gesagt?“ Er befürchtete, in Anwesenheit der Polizisten etwas verraten zu haben. —

„Sie haben wiederholt phantasiert, vielleicht einige Dutzend mal: ,Ich lasse mich nicht so leicht töten'.“

Ryukitji hörte mit eingezogenen Schultern und angehaltenem Atem zu. Als er zu Ende gehört hatte, lachte er plötzlich laut auf. Aber gleich darauf schrie er: „Tut weh ... tut weh!“ Das Lachen verursachte ihm starke Schmerzen. —

Die Verhaftungen hielten an. Täglich wurden neue Arbeiter ins Gefängnis geworfen. Die Polizisten, die nicht im Dienst waren, mußten für 50 Sen pro Tag Überstunden machen. Von morgens bis Mitternacht durch die Stadt gejagt, konnten sie sich kaum noch der Müdigkeit erwehren. Beim Wachtdienst schliefen sie sofort ein. Sie klagten über ihr eigenes schweres Leben. Es war überraschend für die Arbeiter, dieselben Polizisten, die sie sonst so brutal folterten, klagen zu hören. In dieser Hinsicht haben auch die Polizisten mit den Arbeitern gemeinsames Schicksal, nur daß sie mit verschiedenen Methoden so narkotisiert werden, daß sie nicht sehen können, wer ihr Feind ist. Aber was soll man machen ... Wer soll sie sehen lehren und aus der Narkose herausreißen? Sie sind nicht unsere Feinde, dachten Ryukitji und die anderen Verhafteten.

„Ach, Sie glauben nicht, wie egal mir alles ist. Ich wünsche nur jeden Tag, daß alles vorbei ist und ich mal richtig ausschlafen kann. Es ist wirklich zuviel, ich habe schon zwanzig Tage lang meine Frau und mein Kind nicht mehr gesehen.“ Ein Polizist, blaß, mit übermüdeten Augen, sagte es zu Ryukitji.

„Das tut mir wirklich leid.“

„Wenn wir Überstunden machen, bekommen wir 50 Sen. Mit dieser geringen Entlohnung können wir gerade noch Mittag- und Abendbrot kaufen. So werden wir umsonst zur Arbeit gehetzt. In Wirklichkeit reicht es nicht mal für Essen. Das ist gerade kein Vergnügen.'

„Hören Sie, Herr Mitobe“ — Ryukitji wußte den Namen des Beamten — „ich weiß nicht, ob ich offen mit Ihnen sprechen darf. Aber sehen Sie einmal: alles, was wir ausfressen, machen wir doch nur, um allen Unterdrückten, Arbeitern und Angestellten zu helfen.“

Mitobe senkte seine Stimme: „Wir wissen ja, was Sie machen, wir wissens ja, aber ...“

„Dies ,aber' ist überflüssig“, unterbrach ihn Ryukitji.

„Ja,“ der Polizist überlegte und fuhr fort, „jedenfalls ist unser Leben weit schwerer, als irgend einer es uns ansieht. Ich will Ihnen mal was erzählen. Ich sage es Ihnen, weil Sie früher Lehrer waren.“

Ryukitji lächelte und nickte.

„Gestern konnten wir es vor Müdigkeit einfach nicht mehr aushalten und sind auf der Wache eingeschlafen. Da kam schon wieder ein Haftbefehl. Wir waren so kaputt, aber wir mußten uns auf den Weg machen. Unterwegs beschlossen wir zu streiken.“

„Was? ... Das ist gut! ... Ein Streik der Polizisten.“ Als Ryukitji das unerwartet ernste Gesicht des Polizisten sah, verging ihm die Lust zu scherzen.

„Was den Streik anbetrifft, haben wir doch hier so viele Meister. Wir brauchen nur von euch zu lernen. Die Verhaftungen gehen diesmal im ganzen Reich vor sich. Es wird überall gejammert über Kräftemangel, und wenn wir jetzt streikten, wir hätten bestimmt großen Erfolg! Das haben wir untereinander besprochen.“

Ryukitji fühlte sich von diesem Gespräch unwiderstehlich hingerissen.

„Ja, und jemand sagte noch, daß er große Lust hätte, einmal den Polizeichef zu verprügeln und sich dann ordentlich zu strecken und sich auszuschlafen. Sehen Sie, jetzt, wo der Polizeichef uns nötig braucht, macht er ein freundliches Gesicht und auch nur deshalb, weil die Grundbesitzer und Kapitalisten ihm genug Geld für den Unterstützungsfond in die Tasche gesteckt haben.“

Ryukitji horchte auf.

„Da haben wir einfach die Arbeit niedergelegt. Wir sind spazieren gegangen und haben beschlossen, irgend wo hinein zu gehen und auszuruhen; unterwegs sind wir in eine andere Polizeiwache gegangen und haben uns dort gemütlich unterhalten.“

„Und? ...“

„Das ist alles. Aber das bleibt unter uns. Offen gesagt sind alle Polizisten so unzufrieden. Aber gerade weil wir Staatsbeamte sind und von dem langen Polizeidienst verschiedene Vorurteile haben, geht es bei uns nicht so leicht vorwärts.“

Ryukitji war aufgeregt. Das war außerordentlich wichtig. Er sah den Polizisten an, als sähe er ihn zum ersten Male: Mitobe, mit den breiten Schultern und dem gebeugten Rücken, der nach dem Korridor schaute, war ihm so sympathisch, daß er ihm die Hände drücken wollte.

Es war drei Tage, bevor Ryukitji von der Sporthalle in die Zelle überführt wurde. Abends um 10 Uhr kam ein Genosse Kynoshita, der Ryukitji von der Gewerkschaft kannte, mit einem Polizisten in die Halle, wo sie die Sachen von Kynoshita zurechtmachten. Ryukitji wurde wach. „Ach, du bist es“, sagte er leise.

Kynoshita sah Ryukitji an und nickte: „Ich komme nach Ssapporo.“

Ryukitji blieb unerschrocken stehen. Nach Ssapporo bedeutete, daß die Lage ziemlich hoffnungslos war. Bevor er ging, bat er Ryukitji um einige Zigaretten. Ryukitji erinnerte sich, daß Kynoshita im Gewerkschaftsbüro von den andern Genossen ein paar Zigaretten gebettelt und mit Genuß geraucht hatte. Der Gedanke, daß er Kynoshita, der jetzt nach Ssapporo abtransportiert werden sollte, wenigstens Zigaretten schenken konnte, freute Ryukitji außerordentlich. Es gab kein besseres Geschenk für ihn. Überstürzt ging er an seine Sachen, um die Zigarettenschachteln herauszuholen. Aber, welches Pech, er hatte nur eine Schachtel da, in der noch drei Zigaretten steckten. Wirklich, nur drei Stück.

„Du, hier, ich habe nur noch drei.“

„Das macht garnichts, vielen Dank, vielen Dank.“

Kynoshita streckte ihm wie ein Kind die offene Hand entgegen, um die Zigaretten in Empfang zu nehmen.

„Eine genügt!“ Der Beamte nahm Ryukitji zwei Stück weg. Die Gefangenen blickten sich sprachlos an.

„Es ist schon sehr viel, daß ich dich überhaupt rauchen lasse.“

„Wieso überhaupt'?“ Ryukitji bebte vor Wut. „Ich bitte Sie, es sind drei Stück und Kynoshita ist ein so starker ...“

Der Polizist unterbrach: „Was heißt eigentlich — ,nur drei Stück'?“

Kynoshita blieb ganz betroffen stehen und schwieg. Seine Hand, auf der eine Zigarette lag, zitterte.

Als der Polizist mit Kynoshita gegangen war, dachte Ryukitji daran, wie ärgerlich Kynoshita sein mußte; er zerriß die beiden Zigaretten, die ihm der Polizist zurückgegeben hatte und weinte ... „Mist, verfluchter ...“

Die übrigen Verhafteten folgten bald Kynoshita. Sie kamen alle nach Ssapporo. Die Polizeiwache leerte sich, nur die Zellen blieben zurück, mit den an den Wänden sorgfältig eingekratzten Aufschriften, die, wie verabredet, fast überall den gleichen Wortlaut hatten:

„Vergeßt nicht den 15. März 1928.“

Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2019