中文马克思主义文库 -> 参考图书·阶级斗争文献

美国社会主义工人党在20世纪70年代转向工业

﹝美国﹞比尔·布雷汉(Bill Breihan)

2021年11月

二十六画生 翻译、李明、Hertzian 校订

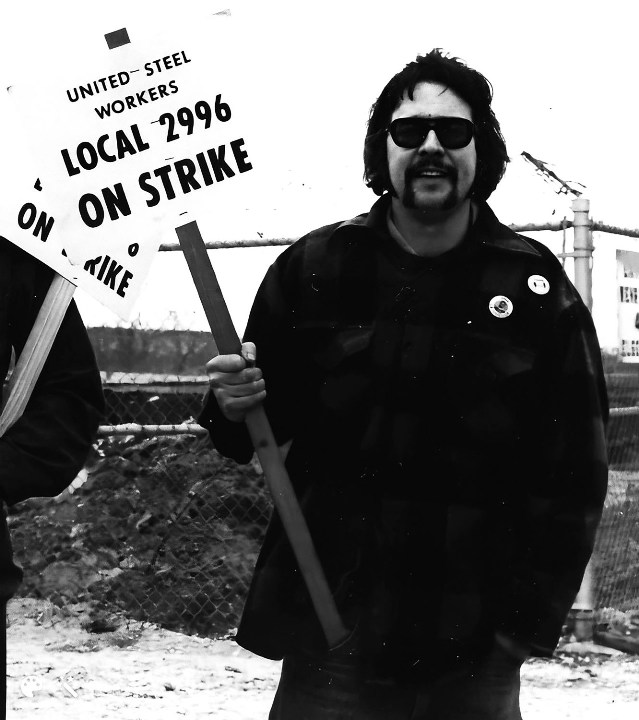

比尔·布雷汉在1977年密尔沃基威尔钢铁公司(Wehr Steel)的罢工中。八年间发起的三次罢工之一。

社会主义工人党(THE SOCIALIST WORKERS Party, SWP)成立于1938年,是一个奉行民主集中制的共产主义组织,对其成员的标准和期望很高。

从1950年代的政治迫害的阴影中走出来,党员人数——一度从战后罢工浪潮兴起时的2000人——下降到只有400人。他们曾经集中在产业工会中,目前只有少许成员在那里工作,政治环境和发展党员的前景看起来不容乐观。

社工党在1960年代后期的世界青年激进化时期发展起来——为了回应古巴革命、民权和反战运动——在1970年代初在公共部门工会中,(尤其是教师群体中)有相当重要的地位。即使有将近四分之一的党员参加了工会,但工业界唯一有组织的党的团体仍然是一些小型地方性集中部门——旧金山的建筑行业,芝加哥的铁路业。

70年代初,一场由美国钢铁公司南芝加哥工厂拥有10,000名成员的地方工会主席埃德-萨德洛夫斯基(Ed Sadlowski)领导的暴动,在美国钢铁工人联合会(United Steelworkers )的芝加哥-加里区发生了。当时,该地区有128,000名工会会员,是工会活动的最大地区。

当萨德洛夫斯基在1973年因操纵选票而失去区长的竞选权时,劳工部门为回应工会的质疑组织了一场新的选举,而此选举中他以2比1的优势轻松取胜。由于《基本钢铁协议》(Basic Steel Agreement)覆盖的50万工人在协议到期前既没有对协议投票的权利,也没有罢工权,萨德洛夫斯基支持成立工会罢工权委员会(Right-to-Strike),包括我在内的少数活跃在工会中的社工党成员参与其中。

“钢铁工人反击”的工作

自从1968年高中毕业,我就断断续续在钢铁厂工作——包括我父亲工作的那家钢厂。那段时间里,我有一部分在大学里,在那里了解了社会主义,加入了民主社会学生会(SDS),然后是社工党青年团——青年社会主义联盟(YSA)。1973年当我在圣路易斯帮助建立社工党的支部时,我在一家工厂工作。

社工党的一位主要钢铁工人活动家,爱丽丝·佩乌拉拉(Alice Peurala),曾在萨德洛夫斯基的南芝加哥工厂中工作了20年。她招募了一位也在该厂工作多年的同事加入社工党。还有另外几名党员也被招纳,很快我们就在那里有了存在。

1975年,萨德洛夫斯基发起了激进的、全工会形式的——“钢铁工人反击”(Steelworkers Fightback)运动,紧接着,他发起了国际主席竞选。工会中人数不多但不断增加的社工党成员投身到了这场竞选中。

社工党的工会组织被称为“分部(fraction)”,这些组织是我们党的工作组。我的第一场非正式的全国钢铁分部会议是在1974年在芝加哥举行的罢工权委员会会议。1976年,在萨德洛夫斯基的(国际)主席竞选高峰期,我请了一周的假到加里工厂(Gary mills)参与竞选。

“钢铁工人反击”的候选人们正在全国各地角逐地方和地区的职位。我了解到,社工党在工会中的人数已经增加到十几个——这是积极参与这次运动的人数。这些成员大多不是被党指派进入工业部门的。他们往往是叛逆的年轻人,想要参与到激烈的斗争中。

一些年长的党内坚定分子担任了顾问。除了爱丽丝·佩乌拉拉成为第一位当选基层钢铁公司主席的女性外,我还记得杰克·谢泼德(Jack Sheppard),自40年代以来一直是洛杉矶美国大桥的工会领袖,也是经历过战后罢工浪潮中一些重大战役的老兵。他也来到了芝加哥参与竞选活动。

我还能记起与杰克和爱丽丝一起参与竞选会议的场景,开始是在“钢铁工人反击”的办公室,然后在萨德洛夫斯基的家中,后来在劳工记者斯托顿·林德(Staughton Lynd)的家中,以及在1937年共和国钢铁公司大屠杀现场举行的工会年度纪念会,那里有十名罢工者被警察蓄意杀害。萨德洛夫斯基输掉了那场选举,但有三位“反击(Fightback)”的候选人被选入国际执行委员会——三位地区负责人,包括左翼进步人士吉姆·巴拉诺夫(Jim Balanoff),他接替了萨德洛夫斯基前负责人的工作。

社工党每年夏天都会在俄亥俄州举行一次大型会议——一年是大会,一年是教育会议。在70年代大约有1500人参加。我记得1977年8月钢铁工人选举之后,在那里开过一次钢铁工人分部会议。党的领导层中几位成员参加了会议,房间里挤满了人。

在听了大家的讨论之后,社工党总书记杰克·巴恩斯(Jack Barnes)站起来,解释这是党在做的最重要的工作——钢铁分部的组织是如何领导工作的。这就结束了。接下来的一年里,“钢铁,钢铁,钢铁”都是组织里的热门话题,因为新进了数十人到这个行业。

转向工业

几个月之后的12月,社工党召开了全国委员会全体会议。这些全国性的领导人会议每几个月举行一次。全体会议报告显示,目前社工党有1780名成员。此外,还有几百名社工党青年团——YSA的成员。我在全国委员会的一位钢铁工人朋友后来告诉我,据报道,包括年轻人在内,共有2300名成员。

12月份的全国委员会全体会议讨论了政治委员会关于让党“转向工业”(turn to industry)的提议。在1978年2月一场后续的全体会议上最终确定了该提议,并将其提交给全体成员,不是为了批准,而是为了执行。

那时,钢铁行业的工业化进程〔译注:这里的工业化指的是标题所述的“党转向工业”。〕已经开始了。社工党的周报《战士报》(The Militant)扩大了对工业和工会的报道,并在工厂门口卖出了数百份——特别是详细介绍最近的基础钢铁协议及其实验谈判协议(Experimental Negotiating Agreement)无批准权-投票权-无罢工权的条款的那期。

不到一年后,我参加了一次全国钢铁分部会议,惊讶地发现,据报道,我们现在拥有“超过200人在钢铁领域”。当时,我们在芝加哥的加里地区有大约120名党员。有三十九人目前在工厂中工作,我们在那里有十几人在铁路工作,而这仅仅是个开始。

整整一年来,重心几乎完全落在钢铁上,但在许多城市没有钢铁工业。我们在纽约和新泽西有大约300名党员,分属八个支部,但那里的钢铁工作相对较少。

然而,在布鲁克林海军造船厂和新泽西州附近的福特装配厂招募的行动仍在继续。在很短的时间内,通过有组织的规模惊人的努力,我们在福特招募了近50人,在海军造船厂招募了大致相同的人,负责建造和改装船只。当这段时期过后,他们发现自己在努力向彼此“谈论社会主义”,向报纸推荐候补成员时,那一定了不起得很。

没关系,福特工厂很快就关闭了。海军造船厂现在只有少数工会被领导层盯上。几年后,只剩下少数人还在那里工作。

在加利福尼亚州,社工党有几百名党员,钢铁工人的工会地点相对较少。汽车工人(UAW)和机械师(IAM)组织了航空航天工业中的工人。汽车工人还在几个汽车装配厂进行了组织,IAM代表大型航空枢纽的机械师。数十名社工党党员在这些行业和工会中得到了工作。

我现在住在密尔沃基,在钢铁工人组织的一家大型采矿设备厂工作,我的妻子——也是一名党员——在通用汽车的一家工厂工作。很快,她所在的工会党内就有了七个人,其中五人是女性。她们致力于重振地方工会的妇女委员会,组织工会成员前往各州议会大厦,号召通过《平等权利修正案》(Equal Rights Amendment)。

到1980年,该党的全国汽车分部规模已经接近钢铁分部。有一次,我被告知汽车部门有大概180名党员。而机械师部门预计在一年后可能达到它的最高水平150人左右。随着这些植入产业的目标的改变,党在钢铁工业中的存在显著下降。事实上,在接下来的几年全国工会的规模出现了相当大的波动。

全国工会分部会议每年夏天在俄亥俄州党聚时举行,但其间也会定期举行。我的妻子说她记得自己参加了圣路易斯、底特律和纽约的汽车分部会议。我的全国钢铁分部会议大部分在芝加哥举行。

分部成员通常会选择他们的领袖。多数情况下,这意味着无论是党的全国委员会中的成员,抑或是更小的政治委员会成员,都可能被分配到某个行业工作,都可能被选中去领导某一分部的工作。当马利克·米亚(Malik Miah)担任社工党全国主席时,他还在美国联合航空公司工作,据我所知,他还领导着全国的机械师分部。

值得注意的是,这次转变的一大特征是它几乎没有什么豁免权,特别是在领导层。除非你身体状况十分严重,或者是小的内部领导圈子中的一员,否则你就会被分配到工业。党的领导集体预计会领导此次转变。彼得·卡梅约(Peter Camejo)在一家服装车间工作,贝瑞·谢泼德(Barry Sheppard)在一家炼油厂工作。如果你在中央领导层,你可能会被期望在里面呆几年,然后被拉出来参与竞选,组织一个新的分部,或编辑出版物。

在那些支部中有所不同,有些情况下,会向成员施压以推动转向工业。然而更多情况下会采用“耐心解释”和“以身作则”的方法。尽管如此,几百名党员——要么退缩了,要么对压力感到不适,要么在一段时间后觉得不适合他们——离开了组织。一些人变成了积极分子而不再是正式党员。很多人渐渐离开了。

工厂中有一些新人取代了那些在转向中离散的人,尤其是在里根时代之前,在空中交通管制员罢工被粉碎之前。我记得在1979年的全国钢铁分部会议上看到一份报告详细介绍了上半年从工厂招募的35位工人。一位资深的党的工会会员在我们休息时点评到:“还不错”。

两年后我们招募的人很少。原因之一是不断变换的政治气候。尽管如此,其他一些左翼团体还是找到了发展壮大的途径。相比之下,社工党已经开始将“转向工业”转变为工人主义(workerist)的万能药。同时避免新动向,希望在当时显著的深刻的反动局势中保持意识形态的纯洁。

幻觉与矛盾

这种转变是将党作为发展为劳工运动中的一股重要力量的一项手段而向党员推出的。党媒报道说,美国工人正在“大规模激进化”的进程中。人们的期望很高。起初一切都很顺利。兴奋和乐观充斥着人群,但当里根开始有所反应时,形势急转而下。

政治上的右倾恰逢党内一系列关于理论和政治取向上的纷争,派系斗争多,主要来自多数派领导层。

到1984年初,已经有近200名批评者被开除,与他们一道的,是数十名多数派支持者,他们要么被踢出局,要么被劝导离开,因为党的领导层引入了越来越严格的“无产阶级规范”。

这一转变被宣传为打破该党自麦卡锡时期以来被迫陷入的“半宗派主义存在”的重大机会。现在,该组织一头扎进了那种熟悉的存在模式,在创纪录的时间内过渡到一个守旧的教派。

造成这一切的是1979年末的一次严重误判,当时社民党领导层认为它已经没有了移入成员,是时候转向仍然充满活力的以学生为主的青年社会主义联盟(YSA)群体。社工党的领导层决定YSA将“决定”转向工业。从此,YSA将成为一个青年工人的组织。

数十人听从了这一号召,辍学进入目标行业工作,这很快扩展到肉类加工行业,因为罢工席卷了该行业。我记得当时曾介绍一名学生积极分子加入YSA,然后介绍她入党。她被说服迁到另一个支部,在包装厂从事一份每周60小时的工作。从那以后就没人听过她的消息。——这个故事我经常提起。

到1980年代中期,社工党已经失去了一半的党员,只剩下约800人。由于领导层不能或者不想纠正和改变方向,这种下降有增无减。不久,残存的青年团体崩溃了,还有几百人走了。今天,社工党只有大约100名正式成员和大约200名支持者,其中大多数是前党员——已是一个无足轻重的组织。近几十年来,它很少招募成员,现在大多已经退休,或者将要退休——一个令人遗憾的故事啊。

但是在早期,社工党转向工业进展顺利。这一转向的政治动机是经过深思熟虑和明智阐释的。有人认为,这不是清除组织外来阶级影响的治疗性举动,而是一个革命组织利用麦卡锡时期之前的第一个真正机遇来争取工人走向社会主义。某些“令人愉快的”益处确实被发现了,但那是后来才发现的。

自1950年代以来的政治迫害的年代,被定性为“漫长的弯路”,这段时期中,党组织被驱离了其自然环境——工会和工厂。现在通过转向工业,党将重新回到历史轨道上来。

80年代的所犯的错误和遭遇的挫折并不能掩盖70年代的成就。事实上,社工党在有序推进转向工业并取得了巨大成就。这些工厂在70年代后期——一个商业周期的高峰期进行雇佣。成员们被安排查阅报纸上的招聘广告。

当一家汽车厂要增加班次的消息传来,情报会传到各支部。不仅仅当地支部,全国范围内的很多党员都被委派去应聘。许多党员得到工作后会搬到当地,这也是党的目标。

有时,具有制造经验的成员会在目标工厂找到工作。然后该成员将举办非正式课程,为支部中的其他人分享必要的就业测试经验。

密尔沃基的党员在通用汽车的两家大型零部件工厂应聘,互相训练看图纸的能力和使用千分尺和卡尺的能力。已经是学徒的成员会帮助那些准备面试的人。就业委员会研究了行业、工会和招聘情况——无论是目标还是在工会或人事办公室与谁交谈。

社工党的支部在这方面做得非常出色,以至于当1980年经济衰退来临时,我们仍然设法让很多人找到了工作。你只需要知道在哪里和如何做。

1982年到83年的深度衰退是另一回事,我们仍然让成员找到了工作,但却是西西弗斯式的劳动,因为工厂一座接一座的倒闭了。一些从工业界被解雇的成员继续为组织全职工作,同时领着延长的失业救济金。

“谈论社会主义”

虽然从1978年到1982年经济衰退期间,社工党可能从未有超过700-800名工业党员,但肯定有超过一千人进入工厂,有些只呆在那里几个月,有的则呆了几十年。

随着“转向工业”的推进,社工党的目标行业变成了服装和煤炭开采,前者是因为它是工人阶级最受剥削的部门之一,后者是因为它在经济中的重要性,也是因为激进的罢工浪潮,特别是1978年为期四个月的全国煤炭罢工。社工党曾经在西弗吉尼亚州的煤矿中有两个支部,还有数十人在矿井中工作。

到1980年代中期,社工党(现在规模要小得多)将一些人从高薪的工业工作——“劳工中的贵族”——转移到低工资的服装车间,特别是在纽约和洛杉矶。在密尔沃基,我们有两个工会服装车间的分部。当时,一名党员在担任机械师学徒三年后辞职,以不到一半的工资在服装车间工作并不罕见。为了帮助党员在工厂中开展政治工作,吸收新人,许多党支部都开设了西班牙语课程。

社工党占有重要地位的另一个行业是铁路。全国的铁路分部在最多时可能已经达到一百人。全国的石油工人分部也一度达到数十人。

社工党没有派党员进驻的工会是卡车司机工会。鉴于社工党及其前身在该工会中的历史作用,这似乎很奇怪,直到人们考虑到竞争的“国际社会主义者”在卡车司机中的存在以及他们帮助领导的组织——卡车司机民主同盟(TDU)。社工党只能保持距离。

党的工业分部不仅有国家一级,还有地方一级。像密尔沃基这样的小分部,仅仅只有40名成员,在不同时期,在汽车,铁路,钢铁,服装和机械师工会中都有分部。

通用电气和通用汽车中的分部,各有六人,定期开会讨论政党竞选活动,预备党员,计划工会干预以及如何抵制迫害赤色分子的工作——这是一个难题。成员们互相支持,并在个人遇到困难的地方提供帮助——工作技能,管理,同事,工会官员。

社工党在工会中的行为方式存在许多问题。其中一个是“谈论社会主义”的方法。

把工人一个接一个争取到社会主义思想一边只是基本操作,但如何做到这一点很重要。在社工党中有一种宣传主义的趋势——把社会主义的报纸和小册子售卖量作为衡量争取工人到社会主义阵营的尺度。

第二个相关的问题是阻止党员发起斗争。当冲突爆发时,我们会参与其中——更多时候是在腋下夹一叠社会主义报纸,但我们会在那里。但至少在此期间,社工党没有与资本家斗争的策略。

这方面我有第一手经验,在1980年代中期“资本家反攻”的高潮时期——在里根用他粉碎空中交通管制员的罢工向整个工薪阶层发出信号,表明现在是工人和工会的开放季——我们的钢铁厂面临着将使我们倒退几十年的特许权提案。

当特许权提案被否决时,工会和公司又回到了谈判桌上。当我们拿到公司的“最后、最好和最终的提议”时,我们进行了罢工投票。国际代表和当地工会谈判委员会建议对该公司大幅削减工资和福利的提议投“赞成”票。

有500名工会成员参加了会议。我站起来反对协议,说我们需要罢工。后来,这位前工会主席告诉我,他认为事情悬而未决,直到听了我的发言,才解决了这个问题。我们对公司进行了六个星期的罢工,迫使他们放弃了最糟糕的特许权要求。

当我向我的社工党支部报告针对提议投票中发生的事情时,我被严厉批评为冒险主义,说鉴于目前的政治环境,我不负责任地带领工人陷入了一场他们不太可能赢得的斗争。

此外,这不是我们加入工会的原因,我们不是来领导斗争的,我们是为了争取工人加入社会主义阵营。几年后,我退党了。

激进化在哪里?

还有一些别的问题。这条线是美国工人阶级正在经历大规模的激进化。问题是,当成员第一次进入工厂时,他们很难找到它。他们知道正在发生激进化,因为他们在党报上读到过它——这只是找出在哪里的问题。

如果你的车间或行业看起来很保守,那很明显是因为激进化在别处进行。总有更绿色的牧场。

因此,有大量的人四处流动。到80年代中期,在转向(工业)的几年里,遇到已经多个城市的三个,四个或更多行业工作的党员并不罕见。

我们的一些欧洲伙伴思想家(co-thinkers)将此称为“蚱蜢效应”。同志们从一个工厂跳到另一个工厂,从一个行业跳到另一个行业,从一个城市跳到另一个城市,不断寻找激进主义的圣杯。结果在工人阶级中是无根之木的存在。党与阶级的关系是抽象和笼统的,而不是具体和清晰的。我们就像工人阶级的巡回传教士,而不属于工人阶级。

还有更多的问题:虽然不容易出现一些社会主义团体所表现出来的宗派主义或者极左主义,但社工党坚持要求党员拒绝工会公职的提名,直到工人阶级准备接受革命领导,这本身就是某种形式的弃权主义。党员们甚至不被鼓励竞选车间主任——这些建议有时被忽视,特别是在转向工业的早期——中央领导层主导转向之前。

这种不愿承担领导责任,担心它可能会在政治上损害我们的做法,意味着社工党在此期间的影响力远远小于其人数所标明的力量。另一个社会主义组织——国际社会主义者——其成员要少得多,但有着充满活力和深思熟虑的工会战略,因此有更大的影响力。

在钢铁工人工会的头20年里,我在地方工会委员会任职,并被选为中央劳工委员会和地区钢铁工人大会的代表,但没有担任地方工会职务。当我在1988年放弃正式的党籍时,我被选为车间主任,然后是财务秘书,然后是1000名当地成员的主席。

十年后,我被邀请成为国际工会的工作人员。我于2012年退休,担任分区主任,负责威斯康星州南半部的工会。我一直是一个积极的社会主义者,是革命社会主义组织团结社(Solidarity)的成员。

我的社会主义政治在工会中广为人知,在过去几十年间,工人运动发生了诸多变化。身为赤色分子不再是一个大问题。一位国际代表喜欢在会议上介绍我是他“最喜欢的共产主义者”,我对此很满意。